О подвижности легочных краев можно судить, определяя нижнюю границу легких на вдохе и на выдохе. Уменьшение подвижности легочных краев наблюдается при эмфиземе, отеке легких, пневмотораксе и др.

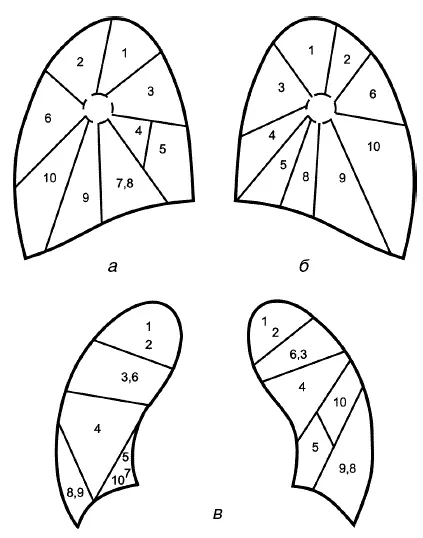

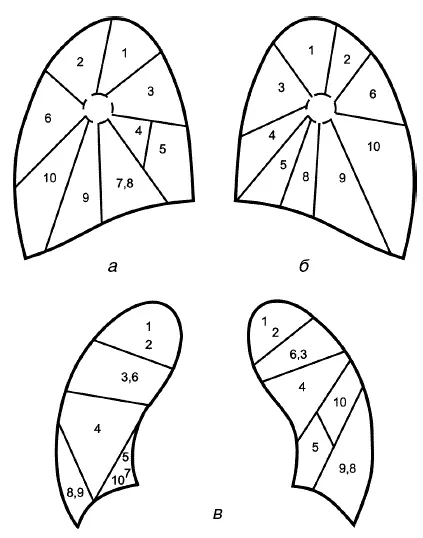

Для определения локализации легочных поражений наряду с делением легких на доли важно знать сегментарное строение легких. Бронхолегочным сегментом называется участок легочной паренхимы, более или менее полно отделенный от соседних сегментов соединительно-тканными перегородками и снабженный самостоятельным бронхом и ветвью легочной артерии. В правом легком различают 10 сегментов, в левом легком – 9.

Верхние левая и правая доли делятся на три сегмента: верхневерхушечный – 1 ; верхнезадний – 2 ; верхнепередний – 3 . Средняя доля справа делится на два сегмента: среднебоковой – 4 ; среднепередний – 5 . В левом легком средней доле соответствует язычковая, также состоящая из двух сегментов: верхнеязычкового – 4 ; нижнеязычкового – 5 . Нижняя доля правого легкого делится на пять сегментов: базально-верхушечный – 6 ; базально-медиальный – 7 ; базально-передний – 8 ; базально-боковой – 9 ; базально-задний – 10 . Нижняя доля левого легкого делится на четыре сегмента: базально-верхушечный – 6 ; базально-передний – 8 ; базально-боковой – 9 ; базально-задний – 10 (рис. 1).

Рис. 1. Сегментарное строение легких: а – правое легкое (вид сбоку); б – левое легкое (вид сбоку); в – правое и левое легкие (вид спереди)

В норме при перкуссии определяется ясный легочный звук. Притупление или тупой легочный звук свидетельствует о наличии уплотненной легочной ткани (при крупозной, сегментарной пневмониях, ателектазе и др.) или о накоплении жидкости в плевральной полости. Коробочный оттенок перкуторного звука (тимпанит) возникает при повышении воздушности легких и наблюдается при эмфиземе. Ограниченные участки тимпанического звука определяются над полостью абсцесса, каверны.

Аускультация.При выслушивании легких определяются дыхательные шумы, обусловленные колебаниями альвеолярных стенок, голосовых связок и воздухоносных путей при прохождении по ним воздуха. У детей в зависимости от анатомо-физиологических особенностей органов дыхания в разные возрастные периоды характер дыхательных шумов меняется. У детей до 3–5 лет дыхание пуэрильное – при нем хорошо прослушиваются дыхательные шумы на вдохе и на выдохе. У более старших детей дыхание везикулярное – дыхательный шум мягкий, хорошо выслушивается на вдохе и быстро затухает на выдохе.

Ослабленное вазикулярное дыхание возникает при уменьшении или прекращении расправления легочных альвеол во время вдоха. Оно выслушивается при резком сужении воздухоносных путей в результате выраженного отека слизистой оболочки гортани, трахеи, при прекращении доступа воздуха в долю или сегмент легкого из-за наличия инородного тела в бронхе, сдавления бронха опухолью или воспалительным инфильтратом в начальной фазе бронхопневмонии, при нарушении эластичности легочной ткани в начале крупозной пневмонии, при выраженной эмфиземе легких (при астматическом статусе), при большом скоплении жидкости в плевральной полости.

Жесткое дыхание – дыхательные шумы хорошо прослушиваются на вдохе и на выдохе (при бронхитах, бронхопневмонии).

Бронхиальное дыхание – при нем выдох слышен всегда сильнее и продолжительнее, чем вдох. У здоровых детей оно выслушивается над гортанью, трахеей. При патологических состояниях оно появляется при выраженном уплотнении легочной ткани (лобарные пневмонии в стадии инфильтрации и др.).

Амфорическое дыхание – своеобразный характер бронхиального дыхания над крупными полостями в легких.

Хрипы – дыхательные шумы, возникающие в бронхах при наличии в них экссудата, выслушиваются в фазу вдоха и выдоха. Различают сухие и влажные хрипы. Сухие свистящие хрипы образуются в мелких и средних бронхах, сухие жужжащие хрипы возникают в крупных бронхах. Причинами сухих хрипов являются неравномерное сужение бронхов, шероховатости в воздухоносных путях, наличие в просвете бронха вязкого секрета.

Влажные хрипы возникают при наличии в бронхах большого количества слизи, отечной жидкости или крови. В зависимости от места образования их делят на крупно-, средне– и мелкопузырчатые.

Читать дальше