Прогноз зависит от тяжести течения заболевания (варьирует в широких пределах). В большинстве случаев при своевременной медицинской помощи прогноз благоприятен – инфекция заканчивается выздоровлением. Иногда возможно развитие терминальных состояний, которое заканчивается летально.

Профилактика. Медперсонал должен соблюдать особые меры предосторожности при контакте с пациентами, их кровью и другими биологическими жидкостями. Обязательны дератизация, дезинфекция, защита пищевых продуктов от грызунов, санитарно-просветительная работа.

Желтая лихорадка– острое арбовирусное заболевание, передаваемое комарами. Характеризуется высокой двухфазной лихорадкой, геморрагическим синдромом, тяжелой интоксикацией, поражением почек, печени и других органов.

Этиология. Возбудитель – вирус Viscerophilus tropicus , РНК-содержащий, относящийся к роду Flaviviridae семейства Togaviridae , является арбовирусом антигенной группы В. Диаметр вирусных частиц до 40 нм. Вирусы желтой лихорадки имеют антигенное родство со многими другими флавивирусами: лихорадки Западного Нила, японского энцефалита, лихорадки денге и энцефалита Сент-Луис. Вирус желтой лихорадки представлен одним серотипом, но двумя серологическими вариантами (африканский и южноамериканский). Он культивируется в развивающихся куриных эмбрионах и культурах тканей, вызывает заболевания у обезьян, белых мышей, а при внутримозговом заражении патогенен и для морских свинок. При длительном культивировании вируса на куриных эмбрионах получены авирулентные штаммы (например, 17-D), которые используются как вакцинальные. Вирус весьма чувствителен к действию высоких температур, губительны для них многие дезинфицирующие средства. Длительно выдерживает замораживание (сохраняется годами) и высушивание.

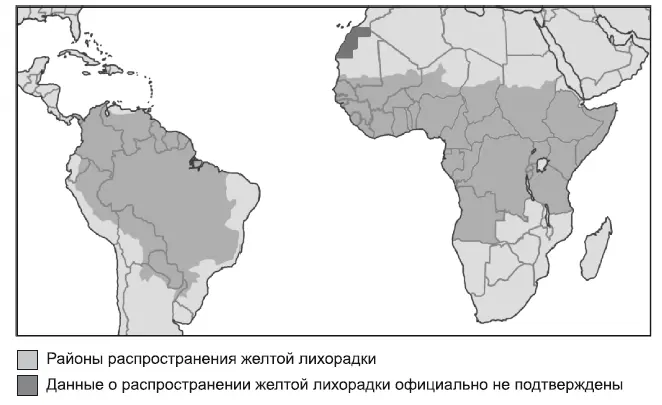

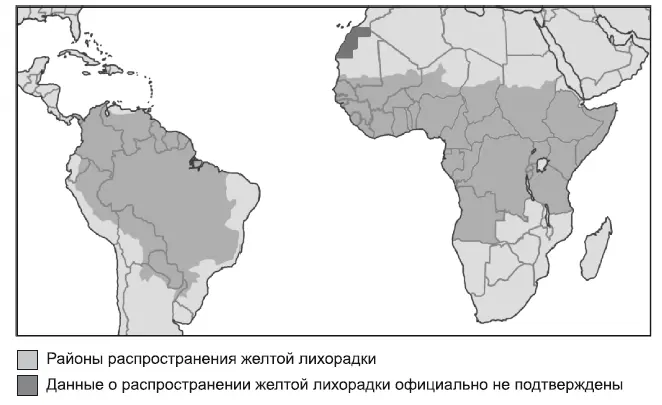

Эпидемиология. Желтая лихорадка относится к карантинным болезням. Случаи заболевания желтой лихорадкой регистрируются в Центральной и Западной Африке и Южной Америке (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и др.) (рис. 1). Переносчики – комары. Известно два эпидемиологических типа желтой лихорадки: городской (антропонозный) и сельский (желтая лихорадка джунглей). В первом случае заражение комара (Aedes aegypti ) происходит при укусе больного человека в конце инкубационного периода или в первые 3 дня заболевания. При сельском типе желтой лихорадки источником инфекции являются обезьяны-мармозеты, а переносчиком – комары Aedes africanus, Aedes simpsoni. Иногда источником и резервуаром инфекции служат другие дикие животные (опоссумы, редко прочие виды). Врожденного иммунитета к желтой лихорадке не существует, переболевшие приобретают стойкий пожизненный иммунитет.

Рис. 1. Распространение желтой лихорадки по материалам ВОЗ, 2009 (Tropical Infectious Diseases, 2011)

Патогенез . Вирус желтой лихорадки проникает в организм человека со слюной при укусе инфицированным комаром, не вызывая реакции в области входных ворот. Известны случаи лабораторных заражений аэрогенным путем. От места внедрения возбудитель распространяется лимфогенным путем и достигает регионарных лимфатических узлов, где происходит его размножение и накопление в течение 3–6, реже 9-10 дней (инкубационный период). Затем вирус проникает в кровь – фаза вирусемии, которая продолжается в течение 3–5 дней. Вирус в это время распространяется практически по всем органам и тканям (печень, селезенка, почки, костный мозг, лимфатические узлы), вызывая их поражение. Развивается универсальный капилляротоксикоз, что приводит к геморрагическому синдрому, появляются множественные кровоизлияния в различных органах. Увеличивается печень, в ней происходит очаговый некроз печеночных клеток. Характерно образование телец Каунсилмена (внутриклеточные гиалиновые отложения) и Торреса (внутриядерные эозинофильные включения). В центральных зонах печеночных долек отмечают белковую и жировую дегенерацию гепатоцитов. Поражение печени проявляется синдромами цитолиза и холестаза. В основе повреждений других органов также лежат сосудистые нарушения. В почках, селезенке, миокарде, лимфатических узлах обнаруживаются отек, кровоизлияния, некроз почечных канальцев. После перенесенной болезни развивается напряженный иммунитет.

Читать дальше