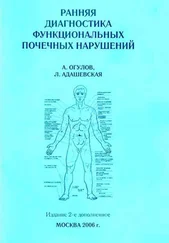

Данная монография — это попытка автора систематизировать и изложить существующие сведения о мануальной терапии живота в народной медицине, современной безинструментальной диагностике, а также свои собственные наблюдения и дополнения к мануальной терапии внутренних органов. Использованы материалы, обобщающие опыт народных врачевателей России, с которыми судьба сталкивала автора.

Надеюсь, что она будет интересна и полезна профессиональным врачам разных специальностей, массажистам, методистам ЛФК, тренерам, спортсменам, а также просто любознательным людям, имеющим желание разобраться в себе, в своих болезнях, предупредить их приближение, помочь себе и своим близким.

Выражаю признательность Р. М. Шакирову и Ю. А. Сероглазову, предоставившим некоторые свои наработки по диагностике и терапии органов. Я благодарен всем, кто своими предложениями, дополнениями, решением технических проблем, помог осуществить выпуск этой книги.

I. МЕТОДЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Невежество есть недостаток сведений, а заблуждение есть ложные сведения.

А. П. Куницин

Проекционные зоны на теле человека

Англичанин Гед в 1896 году обнаружил, что при заболевании отдельных внутренних органов повышается чувствительность определенных участков кожи. Но еще за несколько лет до него, в 1889 году, русский ученый-клиницист Г. А. Захарьин впервые описал и оценил диагностическое значение этих зон гиперестезии. Эти зоны стали называть зонами Захарьина-Геда. При заболевании связанных с ними органов обнаруживается реакция на прикосновение или надавливание, возникновение болевых ощущений либо повышенной чувствительности.

Кожа содержит несколько различных типов простых органов чувств; некоторые из них — это просто свободные окончания дендритов, другие — концы дендритов, заключенные в особые клеточные капсулы. Когда тщательно, точка за точкой, обследовался небольшой участок кожи при помощи жесткой щетинки и горячей или холодной металлической иглы, то оказалось, что рецепторы для каждого из этих ощущений расположены в различных точках. Сравнивая распределение различных типов концевых чувствительных органов и типов вызываемых ощущений, установили, что свободные нервные окончания ответственны за чувство боли, а определенные типы инкапсулированных окончаний — за другие ощущения.

Кинестетическая чувствительность. Все мышцы, сухожилия и суставы снабжены нервными окончаниями, проприорецепторами, которые сходны с некоторыми рецепторами кожи. Эти окончания чувствительны к изменениям натяжения мышцы или сухожилия и посылают в головной мозг импульсы, благодаря которым мы чувствуем положение и движение различных частей тела. Кроме того, импульсы с проприорецепторов чрезвычайно важны для координированного сокращения различных мышц, участвующих в одном движении; без них сложные действия, требующие ловкости, были бы невозможны. Эти импульсы имеют также большое значение для поддержания равновесия. Проприорецепторы, вероятно, более многочисленны и функционируют более непрерывно, чем любой из других органов чувств, хотя для нас работа их менее заметна, чем работа всех остальных рецепторов; в самом деле, существование кинестетической чувствительности было открыто лишь около 100 лет назад. О том, какова была бы жизнь без проприорецепторов, мы получаем некоторое представление, когда у нас вдруг «онемеет» рука или нога: это чувство «онемения» вызывается отсутствием проприоцептивных импульсов.

Висцеральная чувствительность. Ощущения, связанные с рецепторами внутренних органов, чрезвычайно важные для регулирования работы внутренностей, редко достигают уровня сознания. Они осуществляют рефлекторную регуляцию функций внутренних органов через посредство рефлекторных центров в продолговатом мозгу, среднем мозгу или таламусе. Некоторые импульсы с этих рецепторов, однако, доходят и до коры полушарий и вызывают такие ощущения, как чувство жажды, голода, тошноты, боль на поверхности кожи.

Локализация раздражений, как и способность различать их разнообразные качества, зависит от специфических связей между органом чувств и головным мозгом. Значение головного мозга в возникновении ощущений ясно выступает в наблюдаемом явлении «отраженных болей». Хорошо известным примером служат ощущения людей, которые страдают болезнями сердца, но жалуются при этом на боль в левом плече. На самом деле, конечно, стимул возникает в сердце, но по каким-то еще не выясненным причинам соответствующий нервный импульс приходит в тот же участок мозга, что и импульсы, действительно возникающие в плече, груди или руке.

Читать дальше

![Александр Огулов - Желчный пузырь. С ним и без него[Издание четвертое дополненное]](/books/169017/aleksandr-ogulov-zhelchnyj-puzyr-s-nim-i-bez-nego-thumb.webp)