В своей статье «Экстракорпоральное оплодотворение: от медицины к биоэтике» Иеромонах Димитрий (Першин),руководитель информационно-издательского управления синодального отдела по делам молодежи Московского Патриархата, старший преподаватель кафедры биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета пишет, что «Бесплодный брак и бездетность – это боль многих семей, равно как и людей, своих семей не создавших. Отсюда популярность и востребованность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), широкий спектр которых предлагает современная медицина.

Чтобы оценить масштабы прогресса в этой области, достаточно отметить, что в США с 1996 по 2004 годы количество детей, родившихся с помощью ВРТ, выросло вдвое, причем, в 2004 году их было уже около 1 % от общего количества детей, появившихся на свет. Очевидно, подобная перспектива ожидает и Россию.

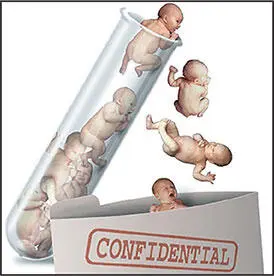

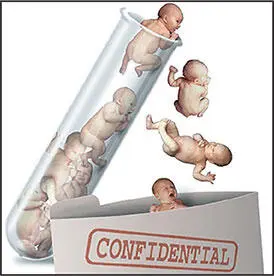

Поскольку ВРТ напрямую затрагивают человеческую жизнь, возникает вопрос о правовых и нравственных границах их применения. Каковы эти границы? Это такие фундаментальные нормы биомедицинской этики, как принцип «не навреди», принцип информированного согласия, принцип чести и достоинства человека, морально-этическая ответственность медицинского сообщества за социальные и религиозные аспекты ВРТ. Первый человек, зачатый вне тела человека, появился на свет в 1978 году. Этому предшествовала череда открытий, первым из которых стало предположение Левенгука, высказанное еще в 1677 году, о том, что зачатие происходит в результате проникновения сперматозоида в организм женщины. И лишь в 1827 году впервые было дано описание яйцеклетки, а в 1891 году – осуществлена первая успешная трансплантация эмбриона, перенос от одной самки кролика к другой. В 1893 году русский ученый Груздев B. C. сделал принципиально важное сообщение о том, что полноценность оплодотворения напрямую зависит от степени зрелости яйцеклетки. И это было задолго до появления предположения о том, что перенос эмбрионов в полость матки может быть применен для лечения бесплодия человека.

В 1930 г. Пинкус впервые применил технологию суррогатного материнства – перенос оплодотворенной яйцеклетки в матку и последующее развитие беременности, а в 1934 году О. В. Красовская смогла провести оплодотворение яйцеклетки в лабораторных условиях.

В 1960 г. в клиническую практику широко вошел метод лапароскопии, и уже в 1968 году был предложен метод взятия яйцеклетки.

1975 год стал революционным в истории ЭКО. Основоположниками ЭКО считаются британские ученые – эмбриолог Роберт Эдвардс и гинеколог Патрик Стептой. В 60-х годах Эдвардс работал с тканями человеческих яичников, удаленных во время операции и в 1967 году смог добиться первого в истории оплодотворения человеческой яйцеклетки в лабораторных условиях.

В эти же годы Патрик Стептой активно участвовал в развитии такой принципиально новой отрасли хирургии, как лапароскопия. Первые годы совместной работы были потрачены на отработку методики получения яйцеклеток лапароскопическим доступом и на определение момента менструального цикла, наиболее подходящего для получения яйцеклеток, а также на разработку питательных сред, необходимых для культивирования эмбрионов. В 1976 году после нескольких сотен неудачных попыток они добились первой в истории искусственной беременности у женщины; к сожалению, эта беременность оказалась внематочной. Однако спустя 3 года на свет появился первый ребенок из пробирки – Луиза Браун.

В России первый ребенок, рожденный по технологии ЭКО, появился в 1986 году. В 1989 г. стала возможной предимплантационная диагностика генетических нарушений, при которой исследованию подвергается изъятая часть яйцеклетки.

К методам вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) относится и суррогатное материнство.При отсутствии или выраженной неполноценности матки бесплодной женщины для вынашивания беременности привлекается другая женщина – так называемая «суррогатная мать». Эмбрион помещается в матку другой женщины, обычно родственницы или ближайшей подруги, которая обещает родить, а затем отдать его бездетной паре. При таком методе часто возникают подозрения в коммерциализации человеческой жизни под видом некоего вида финансового или другого обмена между двумя женщинами. Христианская этика негативно относится к этому методу, потому что в таком случае нарушается институт семьи, а сложившиеся во время беременности личностные отношения между матерью и ребенком разрушаются. Уже само это название «суррогатная мать» является формой дискриминации женщины, вынашивающей беременность. Наконец, появляется опасность превратить суррогатное материнство в профессию. В процессе вынашивания беременности мать и ребенок находятся в состоянии непрестанного взаимообщения, между ними возникает глубинная психосоматическая связь, разрыв которой, обусловленный контрактными обязательствами, может привести к тяжелым душевным недугам».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу