1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 В каждом конкретном ансамбле мозговых зон, участвующих в реализации функции, роль каждой из них специфична. Такая способность нервных структур быть по-разному задействованными в разных функциях является ярким воплощением биологического принципа экономии. Она позволяет сделать наиболее оптимальным способ реализации того или иного вида психической деятельности.

Лев Семенович Выготский в рамках теории локализации считал важными следующие особенности:

1) изменчивость межфункциональных связей и отношений;

2) наличие сложных динамических систем, в которых интегрирован ряд элементарных функций;

3) обобщенное отражение каждой функции в сознании человека.

Характер способа выполнения действия, и прежде всего степень его автоматизации, Л. С. Выготский связывал с отнесенностью к уровню деятельности, на котором осуществляется функция, уточняя, что, чем выше такой уровень, тем в меньшей степени автоматизированы выполняемые им действия. К этому утверждению примыкает убеждение Л. С. Выготского в том, что «развитие идет сверху вниз, а распад – снизу вверх». С нейропсихологической точки зрения отсюда вытекает, что одинаково локализованные поражения могут приводить к совершенно разным последствиям у ребенка и взрослого. При расстройствах развития, связанных с каким-либо поражением мозга, страдает в первую очередь ближайший высший по отношению к пораженному участок, а у взрослого, то есть при распаде функции, напротив, с наибольшей вероятностью выходит из строя ближайший низший и относительно меньше страдает ближайший высший.

Представления, относящиеся к учению о локализации, в значительной мере развиты выдающимся отечественным нейрофизиологом Натальей Петровной Бехтеревой. Ею разработано понятие гибких и жестких звеньев мозговых систем.

К жестким звеньям Н. П. Бехтерева отнесла большую часть областей регуляции жизненно важных внутренних органов (сердечно-сосудистой системы, дыхательной и др.). К гибким звеньям относятся области анализа сигналов внешнего (и отчасти внутреннего) мира, зависящие от условий, в которых человек находится.

Н. П. Бехтеревой было выявлено, что изменение условий приводит к существенным метаморфозам в работе мозговых структур, обеспечивающих ту или иную функцию, а главное – в том, какие именно зоны мозга выключаются или включаются в деятельность. Эти данные продемонстрировали, что локализация функции может меняться не только в зависимости от возрастных показателей, когда одни звенья как бы отмирают, а другие подключаются, или же от индивидуальных особенностей мозговой организации психической деятельности, но и условий, в которых деятельность протекает. Отсюда следуют далеко идущие выводы о соблюдении необходимых условий воспитания, обучения и вообще жизни человека, а также о подборе оптимальных условий для протекания этих процессов.

Термин нейропсихология отразил, таким образом, то, что различные нейронауки (нейробилогия, нейрофизиология, нейроанатомия, нейроморфология и др.), в центре которых стоял неврон (нейрон), активно включились в поиск того, как совокупность нейронов в мозге обеспечивает существование такого загадочного феномена, как душа человека . Душа долгое время обозначалась как психея (в современном прочтении психология). В результате этих поисков и произошло соединение неврологии и психологии в единое целое. Возникла новая дисциплина – нейропсихология.

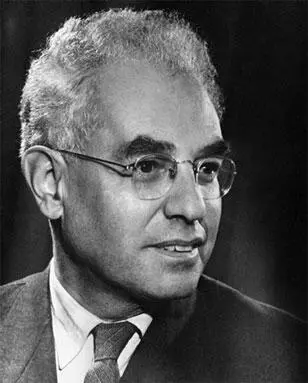

Факт официального признания нейропсихологии как самостоятельной научной дисциплины в нашей стране непосредственно связан с данными, полученными выдающимся отечественным ученым А. Р. Лурия (рис. 20) на материале изучения последствий черепно-мозговой травмы. Обстоятельства, способствующие получению объемных уникальных данных, были продиктованы самой жизнью. Великая Отечественная война «поставила» огромное количество молодых бойцов с ранениями «здорового» мозга. Появилась возможность своими глазами при жизни больного видеть последствия ранений и то, какую именно функцию выполняли разрушенные участки мозга.

Рис. 20 . Александр Романович Лурия (1902–1977)

А. Р. Лурия создал фундаментальную научную концепцию локальных поражений мозга, перейдя от проблемы локальных травм мозга к сосудистым поражениям мозга, разработал диагностические критерии выявления последствий локальных поражений мозга, сформулировал идеи синдромального факторного анализа, которые направлены на отделение первичных последствий заболевания от системно возникающих расстройств.

Читать дальше