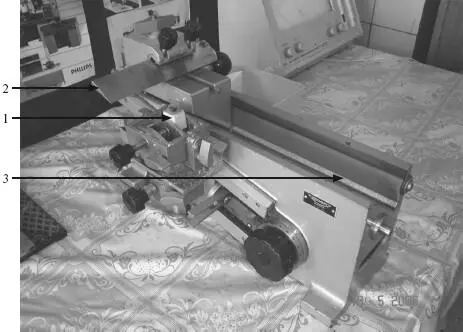

Приготовление среза: блок устанавливают в объектодержателе микротома в соответствии с заданным наклоном и поворотом, прочно фиксируют микротомный нож в ножедержателе, причем лезвие его должно находиться выше верхней поверхности блока. Затем последний с помощью винта подводят до соприкосновения с режущей частью ножа, который отодвигается за объект. Микрометрический винт поворачивают на желаемую толщину и плавным движением ножевых салазок к себе делают срез. Полученный срез снимают с поверхности ножа мягкой беличьей или колонковой кистью и переносят в чашку Петри с водой (для парафиновых срезов воду подогревают).

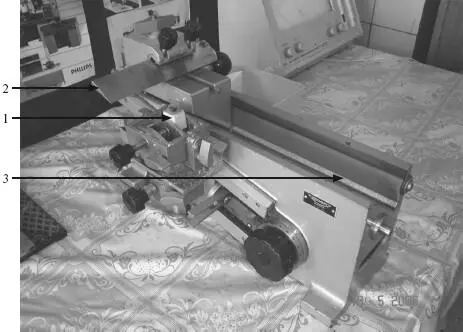

Для изготовления серийных срезов используют ротационные микротомы с вертикально установленным ножом, неподвижно закрепленным в ножедержателе (рис. 1.2). Блокодержатель подвижен и перемещается с помощью шарнирного винта. Срезы одинаковой толщины подаются на движущуюся ленту и могут быть легко пронумерованы. Подобные микротомы применяют для тотального посрезного изучения отдельных объектов, особенно в эмбриологии.

Рис. 1.1. Санный микротом.

1 – объектодержатель; 2 – стальной нож; 3 – полозья.

Широкое распространение приобрели микротомы, в которых исследуемый материал может быть разрезан на срезы без предварительной заливки в среды благодаря замораживанию. Это позволяет не только сократить время процедуры получения срезов, но и устранить влияние всякого рода реактивов на тканевые элементы, что особенно важно и даже необходимо для микрохимического и гистохимического исследований.

К такому типу аппаратов относятся замораживающий микротом и криостат. Оба имеют объектные столики, микротомные ножи и подающие механизмы, т. е. основные части, характерные для описанного санного микротома.

В замораживающем микротоме к объектному столику подведен шланг от баллона со сжиженной углекислотой.

На поверхность объектного столика с предварительно замороженной водяной подушкой-основой помещают исследуемый материал, смоченный и залитый вокруг отстойной водопроводной водой. Затем кусочки медленно замораживают, пуская прерывистую струю углекислоты, и делают срезы необходимой толщины.

Рис. 1.2. Ротационный микротом.

1 – объектодержатель; 2 – держатель сменных лезвий.

В криостате используется тот же принцип замораживания тканей и одновременного ингибирования (блокировки) их ферментов. Это позволяет получить приближенные до максимума к прижизненным состояние и содержание их в тканевых элементах.

Охлаждение в криостате осуществляется с помощью либо углекислоты, либо мощных холодильных агрегатов, способных быстро заморозить изучаемый материал.

1.6. Окрашивание гистологических срезов

При различных микроскопических методах, за исключением электронной микроскопии, полученные срезы подвергают окраске, выявляющей различные структурные элементы тканей и клеток. Для этого применяют красители – основные или ядерные: например, гематоксилин, окрашивающий ядра клеток в цвета от синего до черного; кислые или цитоплазматические: например, эозин, тонирующий цитоплазму в красный цвет, пикриновую кислоту, окрашивающую ее в желтый цвет, и др.; нейтральные: например, нейтральный красный для прижизненной окраски клеточных элементов и др.

В зависимости от цели исследования используют многочисленные красители для выявления общей морфологии клетки, контрастирования кариоплазмы (ядра) и цитоплазмы (для окраски ядра в красный цвет применяют кармин, сафранин и т. д.). Специфическими красителями являются орсеин, окрашивающий эластические волокна в коричневый цвет, судан III окрашивает жир в желтый цвет, а четырехокись осмия – в черный цвет, нитрат серебра импрегнирует нервные клетки и волокна в цвета от коричневого до черного, метиленовый синий окрашивает нервные элементы в синий цвет.

Из множества различных красителей и их комбинаций, применяемых в современной общегистологической технике, наиболее распространенной является окраска гематоксилином и эозином.

Перед окраской срез подвергают депарафинированию, т. е. срезы последовательно проводят через растворитель парафина (ксилол), спирты нисходящей концентрации и помещают в чашку Петри с водой. Затем срезы обрабатывают в следующем порядке:

Читать дальше