Естественные модели утилитарны. Они служат для управления объектом. Они имеют чувствительные отделы (подсистемы), отражающие состояние объекта, и двигательные, в которых замоделированы программы управления им. Для связи с объектом служат воспринимающие устройства, датчики — рецепторы, и воздействующие — эффекторы. Для всех этих «частей» есть структуры в клетке и в организме.

Модели условно можно поделить на два класса: первый — «статические», которые отражают устройство и деятельность другой системы в структуре. Обычно это искусственные модели. Типичный пример — письмо, фиксированная речь. Эти модели не способны действовать сами по себе, чтобы передать информацию, нужно считывающее устройство. Так, человек читает инструкцию и по ней управляет машиной.

Второй класс представлен естественными регулирующими системами клетки и организма — это действующие модели. Название условно, я не претендую на его строгость. Принцип состоит в том, что все элементы модели функционируют, находятся в том или ином состоянии деятельности. Для ДНК — это активность генов, для нервной сети — это постоянная активность нейронов, проявляющаяся нервными импульсами.

Очень важен вопрос о соотношении сложности естественной модели и объекта. Трудно представить количественные данные, однако приблизительно можно говорить о соотношении 1:100 между сложностью или объемом информации ДНК-РНК клетки и другими макромолекулами. Несколько меньшее соотношение между числом «управляющих» и «рабочих» клеток в органах.

Сложность внешнего мира несоизмерима со сложностью коры мозга. Поэтому если управление телом эффективно, то воздействия на внешний мир у животных ограничиваются узкими рамками удовлетворения потребностей. Чем ниже животное на лестнице эволюции, чем примитивнее его мозг, а следовательно, проще модели, тем менее эффективна его борьба за существование. Слабая выживаемость таких животных компенсируется избыточным размножением.

Человек обладает наиболее развитой корой мозга, поэтому его познание мира более полно. Все развитие общества отмечается расширением объема моделей внешнего мира.

Глава II. Физическая и психическая природа человека

Может быть, я чересчур длинно объяснял сложность биологических явлений и изрядно надоел читателю, но что сделаешь, если природа так все усложнила? Математики и физики все пытаются найти простые общие законы для объяснения жизни, но из этого пока ничего не получается. Конечно, при изучении природы всегда остается ощущение, что где-то за сложностью скрывается простое и достаточно его понять, как все станет легче. Но это обманчивое чувство.

После вводных сведений о системах и моделях пора обратиться к человеку.

Главный вопрос: сколько в человеке животного? Еще религия внушала людям, что человек нечто высшее и отличное от других живых существ. Бог его создал по образу и подобию своему, особый день для этого выделил, не как для всех прочих тварей. Эта идея потом проникла в науку и осталась в ней по сию пору. Теперь это выдается как «социальная сущность человека», которая противопоставляется биологической природе, единственно присущей всем другим организмам. Даже медики поддаются этой идее.

Думаю, это недоразумение. При самом тщательном рассмотрении невозможно найти в физиологии и биохимии человека таких отличий, которые превышали бы различия, существующие между биологическими видами. Все его тело функционирует так же, как у всех высших млекопитающих. И даже законы мышления общие. Просто над «животной» корой надстроен еще «этаж» с большой памятью, обеспечивающий более сложное поведение. Конечно, он оказывает влияние на «тело», но меняет его физиологию и биохимию только количественно, а не качественно.

Впрочем, не будем преуменьшать: поведение является таким же источником патологии, как гены и среда. Получается запутанная картина с обратными связями: поведение определяется средой и «телом»», но само поведение сильно влияет на состояние тела, а следовательно, снова на поведение.

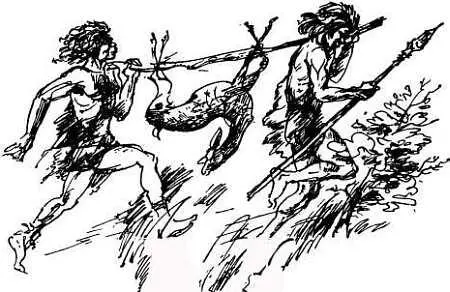

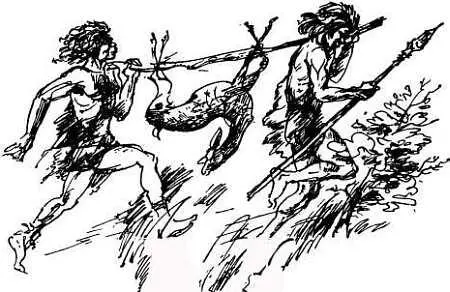

В доисторический период развития человека все было сбалансировано: влияния среды соответствовали генам, вместе они вырабатывали поведение — поступки, которые давали нормальное физиологическое напряжение и тренировки, они, в свою очередь, корректировали поведение. Популяция людей жила по общим законам: сильные процветали и размножались, слабые бедствовали и отмирали. Биологический вид тем не менее не очень быстро совершенствовался, потому что в новых поколениях слабых появлялось больше, чем сильных, и процессы вырождения вида балансировались с его совершенствованием. В неблагоприятные годы популяция очищалась от слабых в большей степени, чем в хорошие годы, и это давало толчок виду в сторону совершенствования и приспособления именно к новым изменившимся условиям. Человек шел вровень со всей эволюцией мира. Среда и гены соответствовали друг другу.

Читать дальше