В глазу хрусталик находится сразу же за радужкой в углублении на передней поверхности стекловидного тела – в стекловидной ямке (fossa hyaloidea). В этом положении он удерживается многочисленными стекловидными волокнами, образующими в сумме подвешивающую связку (ресничный поясок).

Задняя поверхность хрусталика, так же как и передняя, омывается водянистой влагой, поскольку почти на всем протяжении отделена от стекловидного тела узкой щелью (ретродентальное пространство – spatium retrodentale). Однако по наружному краю стекловидной ямки это пространство ограничено нежной кольцевидной связкой Вигера, расположенной между хрусталиком и стекловидным телом. Питание хрусталика осуществляется путем обменных процессов с камерной влагой.

Стекловидная камера глаза (camera vitrea bulbi) занимает задний отдел его полости и заполнена стекловидным телом (corpus vitreum), которое спереди прилежит к хрусталику, образуя в этом месте небольшое углубление (fossa hyaloidea), а на остальном протяжении контактирует с сетчаткой. Стекловидное тело представляет собой прозрачную студенистую массу (типа геля) объемом 3,5–4 мл и массой примерно 4 г. Оно содержит в большом количестве гиалуроновую кислоту и воду (до 98%). Однако только 10% воды связано с компонентами стекловидного тела, поэтому обмен жидкости в нем происходит довольно активно и достигает, по некоторым данным, 250 мл в сутки.

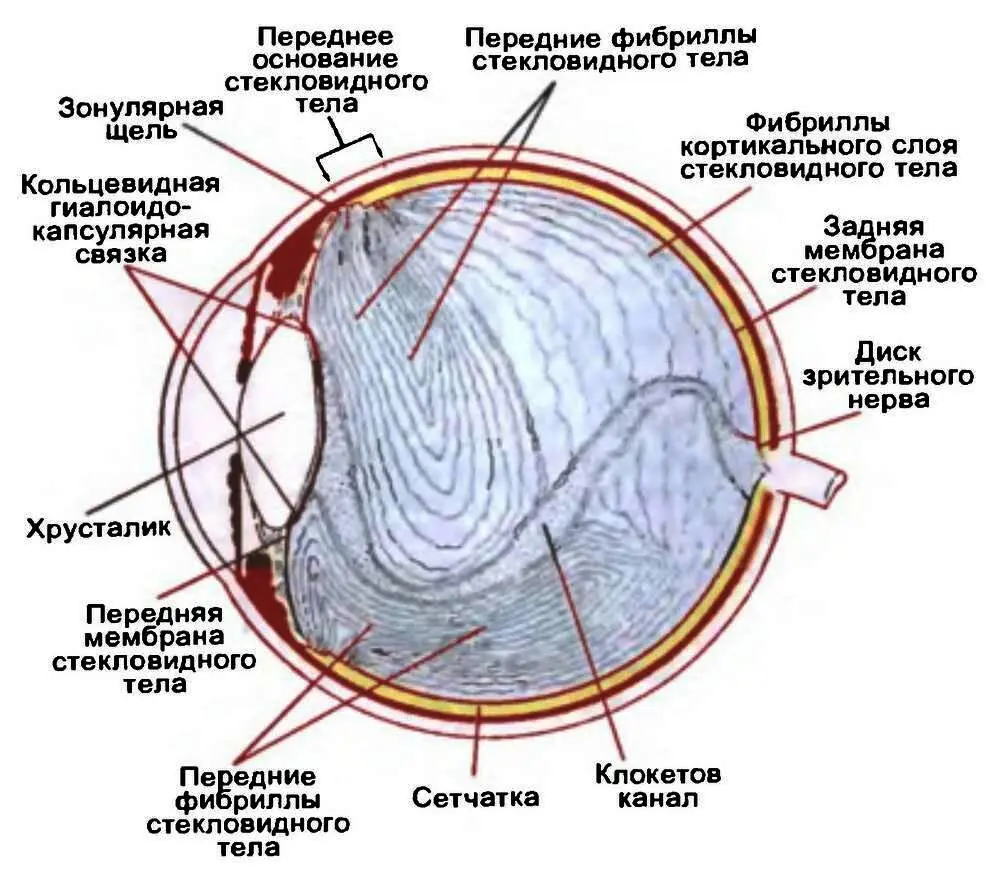

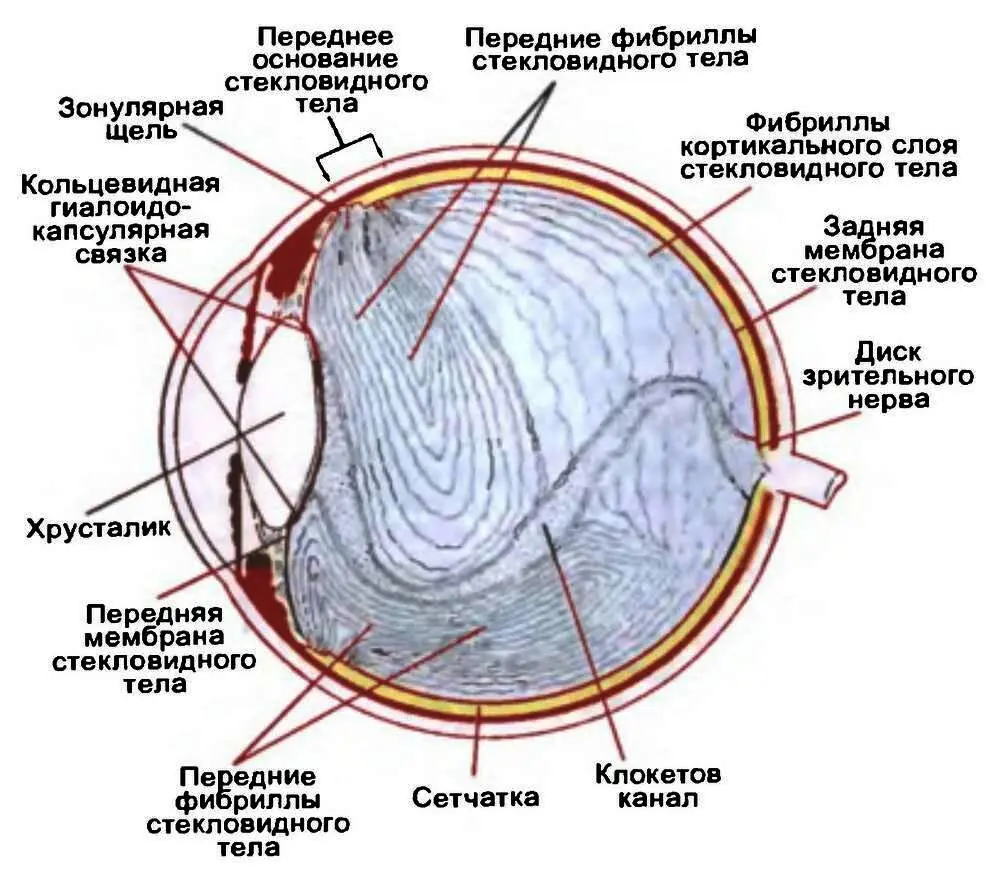

Макроскопически выделяют собственно стекловидную строму (stroma vitreum), которую пронизывает стекловидный (клокетов) канал, и окружающую его снаружи гиалоидную мембрану (рис. 3.3).

Стекловидная строма состоит из достаточно рыхлого центрального вещества, в котором имеются оптически пустые зоны, заполненные жидкостью (humor vitreus), и коллагеновые фибриллы. Последние, уплотняясь, образуют несколько витреальных трактов и более плотный кортикальный слой.

Гиалоидная мембрана состоит из двух частей – передней и задней. Граница между ними проходит по зубчатой линии сетчатки. В свою очередь передняя пограничная мембрана имеет две анатомически обособленные части – захрусталиковую и зонулярную. Границей между ними служит круговая гиалоидокапсулярная связка Вигера. прочная только в детском возрасте.

С сетчаткой стекловидное тело плотно связано лишь в области своего так называемого переднего и заднего основания. Под первым подразумевают область, где стекловидное тело одновременно крепится к эпителию ресничного тела на расстоянии 1–2 мм кпереди от зубчатого края (ora serrata) сетчатки и на протяжении 2–3 мм кзади от нее. Заднее же основание стекловидного тела – это зона фиксации его вокруг диска зрительного нерва. Полагают, что стекловидное тело имеет связь с сетчаткой также в области макулы.

Стекловидный (клокетов) канал (canalis hyaloideus) стекловидного тела начинается воронкообразным расширением от краев диска зрительного нерва и проходит через его строму по направлению к задней капсуле хрусталика. Максимальная ширина канала 1–2 мм. В эмбриональном периоде в нем проходит артерия стекловидного тела, которая к моменту рождения ребенка запустевает.

Рис. 3.3. Стекловидное тело глаза человека (сагиттальный срез) [по N. S. Jaffe, 1969].

Как уже отмечалось, в стекловидном теле существует постоянный ток жидкости. Из задней камеры глаза жидкость, продуцируемая ресничным телом, через зонулярную щель попадает в передний отдел стекловидного тела. Далее жидкость, попавшая в стекловидное тело, движется к сетчатке и препапиллярному отверстию в гиалоидной мембране и оттекает из глаза как через структуры зрительного нерва, так и по пери васкулярным пространствам ретинальных сосудов.

Зрительный путь и путь зрачкового рефлекса

Анатомическая структура зрительного пути достаточно сложна и включает ряд нейронных звеньев. В пределах сетчатки каждого глаза – это слой палочек и колбочек (фоторецепторы – I нейрон), затем слой биполярных (И нейрон) и ганглиозных клеток с их длинными аксонами (111 нейрон). Все вместе они образуют периферическую часть зрительного анализатора. Проводящие пути представлены зрительными нервами, хиазмой и зрительными трактами. Последние оканчиваются в клетках наружного коленчатого тела, играющего роль первичного зрительного центра. От них берут начало уже волокна центрального нейрона зрительного пути (radiatio optica), которые достигают области area striata затылочной доли мозга. Здесь локализуется первичный кортикальный центр зрительного анализатора (рис. 3.4).

Читать дальше