Левенгук был натуралистом – он открывал, зарисовывал и описывал, но не изучал детально. Да и не было у него такой возможности. Опираясь на сведения, полученные Левенгуком, Карл Линней объединил все микроорганизмы в род Хаос. При всем желании (а оно у пытливого ученого явно было) Линней не мог добавить ничего существенного к тому, что сделал Левенгук. Развиваться наука микробиология начала только в ХIХ веке. Да так начала, что до сих пор остановиться не может – все развивается да развивается. Микробиологи почти не шутят, когда говорят, что тайны микроскопической Вселенной, то есть тайны микроорганизмов, сложнее раскрыть, чем тайны «большой» Вселенной. Так оно и есть. И чем дальше погружаешься в микроскопическую Вселенную, тем больше перед тобой открывается тайн.

Хаос – вещее название. Действительно, если собрать все микроорганизмы в один род, то получится именно хаос и ничего, кроме хаоса. Однако, несмотря на то что со времени создания Линнеем его классификации прошло почти три сотни лет и многое за это время успело измениться, миф о всеобщем равенстве микробов еще живет в сознании широких масс общественности. Люди считают, что все микробы похожи друг на друга и еще считают слова «микроб» и «бактерия» синонимами.

Все микробы похожи друг на друга? Да чем они могут вообще отличаться, эти простейшие одноклеточные создания?

Много чем. В первую очередь – наличием ядра.

Каждая клетка, будь то клетка многоклеточного организма или самостоятельный одноклеточный организм, содержит наследственную информацию, закодированную в виде определенной последовательности фрагментов молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (сокращенно – ДНК). Участок молекулы ДНК, в котором закодирован один отдельный признак, называется геном. Количество молекул ДНК у разных организмов сильно варьируется – от одной до нескольких десятков, а иногда и сотен. Так, например, у сибирского осетра их двести сорок!

Молекулы ДНК могут быть компактно упакованы в клеточное ядро, и в таком случае клетка будет называться эукариотической или эукариотом. Если же молекулы ДНК находятся в цитоплазме – полужидкой внутренней среде клетки – в «неупакованном» виде, то такая безъядерная клетка называется прокариотической или прокариотом.

К прокариотам относятся бактерии и археи, которые существенно отличаются по ряду физиолого-биохимических свойств от бактерий. К эукариотам относятся грибы, растения, животные и протисты. Клетки прокариот имеют весьма малые размеры – от 0,5 до 5 мкм в диаметре.

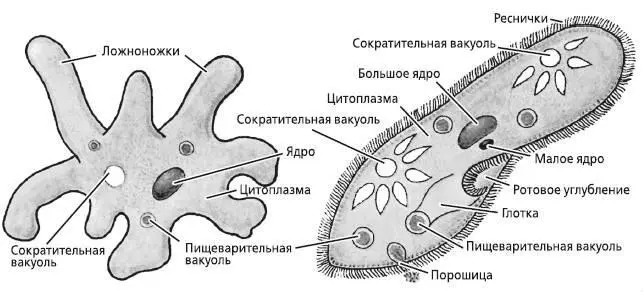

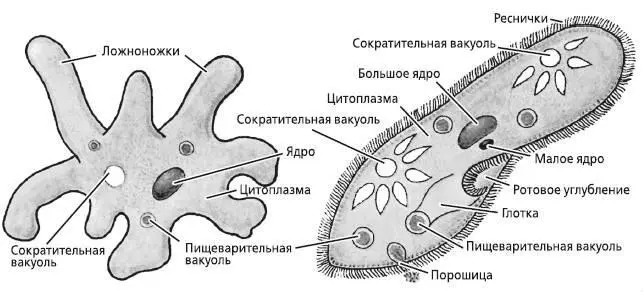

В эволюционном отношении прокариотические клетки считаются более древними, чем эукариотические, то есть эукариоты произошли от прокариотов. Эволюция идет по направлению от простого к сложному, поэтому эукариотические клетки устроены сложнее прокариотических, у них больше клеточных органов, называемых органеллами или органоидами. Но, с другой стороны, клетки, представляющие собой отдельный одноклеточный организм, устроены сложнее, чем клетки многоклеточного организма. Принципиальное отличие одноклеточных организмов от клеток многоклеточных организмов состоит в наличии у одноклеточных органоидов специального назначения, помогающих им выполнять все необходимые функции. Передвижение и захват пищи обеспечивают выросты – ложноножки, жгутики и реснички. Выделительную функцию обеспечивают сократительные пузырьки-вакуоли, а пищеварительную – другие вакуоли, содержащие вещества, способные расщеплять «проглоченные» питательные вещества. Есть специализированные внутриклеточные структуры, обеспечивающие раздражимость и так далее.

Рис. 5. Строение амебы и инфузории-туфельки

На рисунке представлено строение двух одноклеточных организмов – амебы обыкновенной и инфузории-туфельки, получившей такое название за внешнее сходство с этим предметом обуви. «Инфузории» – это название биологического типа, объединяющего одноклеточных эукариотов, мембрана (оболочка) которых снаружи покрыта ресничками.

Обратите внимание на то, что инфузория-туфелька имеет более сложное строение, нежели амеба. У «туфельки» есть рот с глоткой, есть порошица – аналог прямой кишки, а кроме основного ядра имеется еще и малое.

Похожи ли друг на друга амеба и туфелька? Не очень-то, верно?

А теперь – о синонимах.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Сазонов - [Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](/books/25992/andrej-sazonov-ne-pravda-o-nashem-tele-zabluzhdeni-thumb.webp)