Иногда к нам приходят пациенты — ухоженные, связно говорящие, после целого дня работы — и утверждают, что не спят уже неделю, две, месяц или более. Это крайняя степень описанного выше феномена нарушения восприятия сна. Разумеется, в реальной жизни такого не может быть, чтобы человек не спал сутками и неделями. И людей, которые вообще не спят, не существует. Если человек накапливает 24 часа дефицита сна (три полных ночи бодрствования или недосыпание по 3–4 часа в течение недели), он становится недееспособен. Он не может соображать и работать, засыпает прямо во время разговора, приёма пищи, работы за компьютером. Во всех случаях, когда человек считает, что не спит, он не обманывает, потому что бессонница действительно может создать ощущение полного отсутствия сна. Но он, безусловно, ошибается в своей оценке.

Вернёмся к развитию бессонницы. Что инсомник делает дальше? «Я не высплюсь и буду ужасно себя чувствовать завтра, я должен заснуть!» — думает он в отчаянии. И начинает с особым остервенением пытаться заснуть. Снова ошибка! Чем больше вы пытаетесь заснуть, чем больше переживаете и злитесь по поводу отсутствия сна — тем меньше у вас шансов на сон. Нельзя войти в спальню с шашкой наголо, атаковать свою постель и ворваться в сон силой. Сон — это пассивный процесс. Засыпание — это пассивный процесс. Чтобы уснуть, нужно спокойное состояние, расслабленное ожидание сна и уверенность в том, что скоро он придёт и никуда не денется. Заставлять же себя заснуть бесполезно.

Пытаясь взбодриться после тяжёлой ночи, человек иногда употребляет стимуляторы: пьёт энергетики, кофе и крепкий чай в течение дня. Это ещё одна ошибка, ведь вечером после такого уснуть гораздо сложнее. Кофеин действует 6–8 часов!

Некоторые принимают снотворное. Ситуационно оно помогает, но окончательно проблему не решает. Кроме того, ко всему перечисленному добавляется боязнь не уснуть без таблетки, а ещё спустя какое-то время — психологическая и физическая зависимость.

Инсомник начинает избыточно фиксироваться на проблеме сна. Не делать этого практически невозможно, ведь это серьёзная и нерешённая проблема! Через несколько месяцев или лет у многих развивается катастрофизация бессонницы. Человек недоумевает: он же всё правильно делает, почему это не помогает? Сон не контролируется ничем и никак, врачи предлагают снотворные, транквилизаторы и антидепрессанты, но сон от этого не «выздоравливает», а бессонница «болит» круглосуточно. Она мучает и ночью, когда нет нормального сна, и днём, когда больной страдает от головной боли, сонливости, раздражительности, не может нормально работать, общаться, заниматься делами. Получается, медицина бессильна. Человек ищет новые способы улучшения ситуации, впустую тратит время на случайные средства и методики. Тоже фиаско. Рано или поздно он идёт в интернет и натыкается на какую-нибудь сомнительную информацию о том, что бессонница — это страшно, опасно и почти что смертный приговор. Это вызывает ещё большее напряжение.

Проблема кажется неразрешимой. Все мысли вращаются вокруг бессонницы и её разрушительных последствий. Под воздействием неудач со сном создаётся негативный эмоциональный фон, преобладание депрессивных мыслей. В результате человек может искренне расценивать бессонницу как трагедию, самую главную проблему в жизни, тяжелейшее расстройство. Все эти переживания абсолютно реальны и правдивы для пациента, но субъективная ситуация намного более острая и тягостная, чем объективная.

Дезадаптивное поведение как основной фактор сохранения бессонницы

Это можно сравнить с феноменом боязни смертельной болезни. Представьте: человек убедил себя, что у него рак. Как он будет себя чувствовать, даже если объективно у него рака нет? Плохо, конечно!

Так и с бессонницей: человек думает, что всё ужасно, а на самом деле всё не так уж плохо, как представляется.

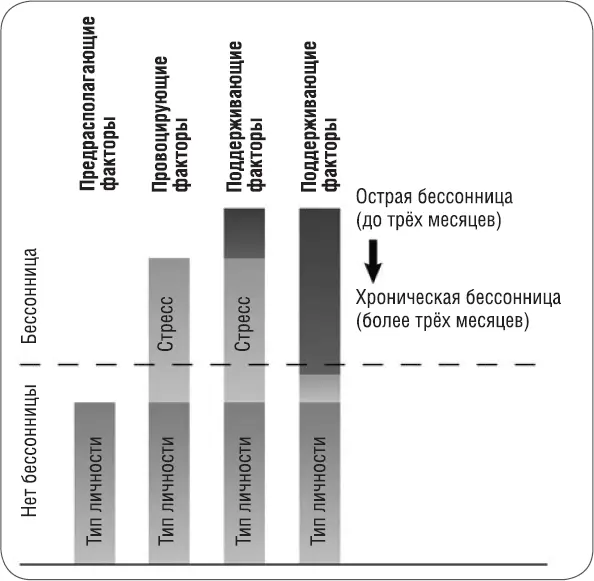

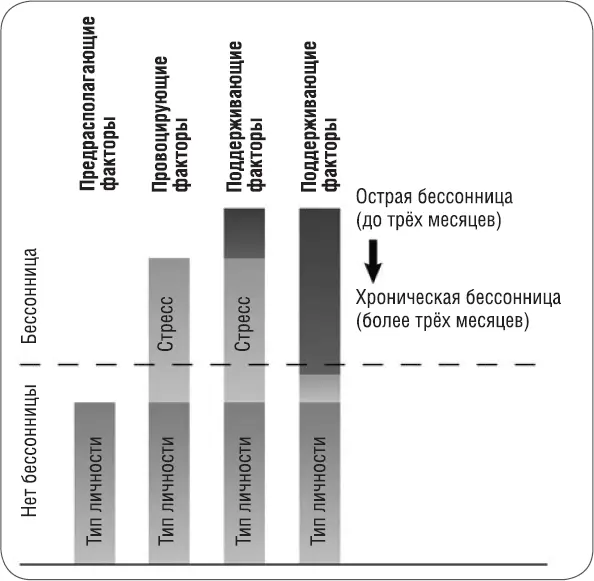

Таким образом, в результате сочетания «предрасположенность + провокация + поддержание» бессонница превращается в клубок негативных условных рефлексов, которые не дают спать. Она обособляется в самоподдерживающееся, прогрессирующее состояние. В болезнь!

Достаточно всего трёх месяцев стойкого нарушения сна, как дезадаптивное поведение и его следствия становятся основной частью бессонницы, а сама она — хроническим самоценным расстройством. Причина, спровоцировавшая бессонницу, к этому моменту может быть уже менее актуальной или даже совсем исчезнуть, но сон продолжит ухудшаться. Отметьте ниже, характерны ли для вас компоненты хронической неорганической бессонницы:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу