Обратите внимание на одну весьма примечательную деталь. В литературных произведениях, созданных до начала второй половины ХХ века, часто описываются кризисные моменты инфекционных заболеваний, их напряженное ожидание и чувство облегчения, которое посещает больного человека и его близких после того, как кризис благополучно миновал. В более поздних произведениях такого уже не встретить, потому что больному сразу же назначают антибиотики и до кризиса дело не доходит.

В начале своего применения пенициллин давал настолько замечательные результаты, что казалось, будто бактериальные инфекции скоро будут побеждены полностью и навсегда. Именно бактериальные, поскольку на вирусы антибиотики не действуют [155] Действие любого противомикробного средства проявляется в нарушении какого-нибудь жизненно важного процесса. У вирусов благодаря их ультрапростому строению (ДНК в оболочке) просто нечего нарушать, вдобавок вирусы защищены клетками организма, в которых они паразитируют. (Примечание автора.)

. Но впоследствии выяснилось, что сказки не будет. Оказалось, что пенициллин действует не на все бактерии и что бактерии могут вырабатывать к нему устойчивость… В живых организмах постоянно происходят мутации, изменения в генах, некоторые мутации делают бактерии нечувствительными к действию антибиотика. А еще выяснилось, что, несмотря на высокую степень очистки, пенициллин, как и многие другие лекарственные препараты, способен вызывать аллергические реакции. Поэтому пришлось создавать новые антибиотики… На сегодняшний день счет им идет уже не на сотни, а на тысячи, и постоянно создаются новые. Приоритеты изменились — теперь человечеству остро необходимы действенные противовирусные препараты.

Другим «бичом» человечества, не менее страшным, чем инфекционные болезни, был сахарный диабет — заболевание, при котором поджелудочная железа вырабатывает недостаточно гормона инсулина или же у клеток организма снижается чувствительность к этому гормону. Инсулин — очень важный гормон, участвующий в обмене жиров и углеводов. Проблемы с инсулином приводят к расстройству всего обмена веществ.

В древних источниках не раз встречаются упоминания о тяжелой болезни, для которой характерна неутолимая жажда, вызванная большой потерей жидкости. Греческий врач Деметриос Апаманский, живший во II веке до нашей эры, назвал эту болезнь «диабетом» от греческого слова «диабайно», означающего «прохожу насквозь». Так оно и есть — при диабете вода проходит насквозь, не задерживаясь в организме.

«Сахарным» диабет стал в XVII веке, когда английский врач Томас Уиллис, бывший одним из основателей Королевского общества, установил, что при повышенном мочевыделении моча может быть сладкой и несладкой. В XVIII веке другой английский врач Мэтью Добсон писал о том, что кровь диабетиков тоже сладкая на вкус и что причина этого заболевания находится не в почках… Истинная причина сахарного диабета была установлена только ХХ веке. Первым предположил ее известный британский физиолог Эдвард Шарпей-Шефер, считающийся отцом эндокринологии, и он же придумал слово «инсулин».

Справедливости ради нужно заметить, что Шарпей-Шефер был не первым ученым, связавшим сахарный диабет с поджелудочной железой. Первыми сделали это немецкие физиологи Йозеф фон Меринг и Оскар Минковски, которые еще в конце XIX века наблюдали симптомы диабета у собак с удаленной поджелудочной железой.

Что представляет собой инсулин (он является белком) и какова его формула, в начале ХХ века не знали и не могли определить. Но возможности науки позволяли выделять этот гормон из поджелудочной железы, правда, это было очень непростым делом. Очень непростым и очень нужным, ведь никакого специфического лечения сахарного диабета не существовало. Единственным, что могли порекомендовать врачи, была строгая диета с ограничением жиров и углеводов, но она не решала проблемы. На фоне отсутствия лечения у людей, страдающих сахарным диабетом, быстро развивались различные осложнения, и в итоге все заканчивалось фатально. Слова «сахарный диабет» были смертельным приговором.

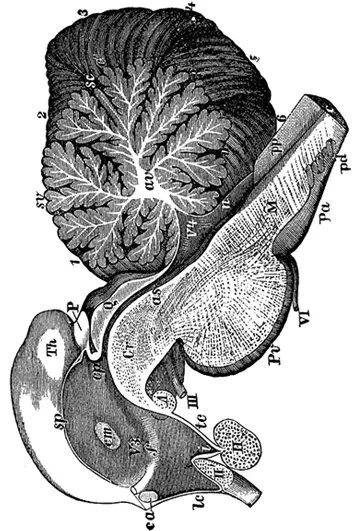

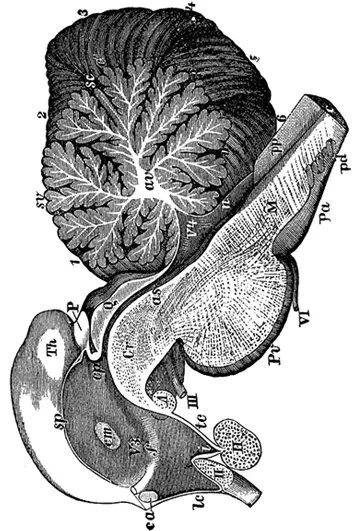

Задача усложнялась тем, что поджелудочная железа является железой смешанной секреции. Основные ее клетки вырабатывают пищеварительные ферменты, которые по выводным протокам выделяются в двенадцатиперстную кишку. А инсулин образуется в небольших, но многочисленных скоплениях клеток, называемых островками Лангерганса, по имени открывшего их ученого. Островки разбросаны по всей железе в виде вкраплений. Свой продукт они выделяют непосредственно в кровь. Название «инсулин» Эдвард Шарпей-Шефер образовал от латинского слова «инсула», означающего «остров».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Сазонов - [Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](/books/25992/andrej-sazonov-ne-pravda-o-nashem-tele-zabluzhdeni-thumb.webp)