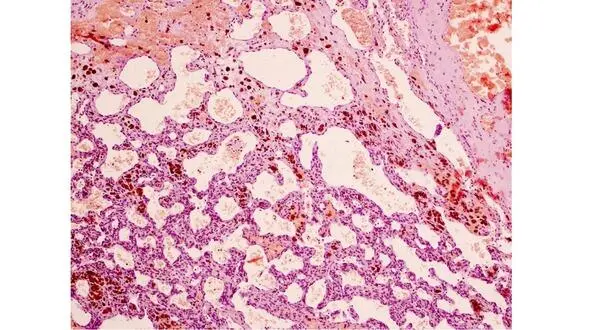

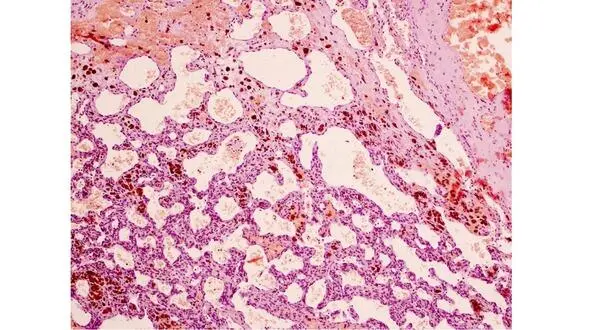

Помимо этих вариантов, в трех наблюдениях (0,5% биопсий) в биопсийном материале выявлено сочетание кавернозной ткани и опухоли. Опухолевая ткань была представлена астроцитомой, ганглиглиомой и гемангиоперицитомой (рис. 22). Образования располагались в веществе больших полушарий и на операции имели вид типичных КМ.

По данным литературы, сочетание каверномы и опухоли встречается крайне редко (151, 269). Следует также иметь в виду, что в некоторых опухолях возможен выраженный ангиоматоз с образованием каверномоподобных структур, которые могут быть ошибочно приняты за кавернозную мальформацию (137).

Рис. 20. Смешанная мальформация – тонкостенные сосудистые полости кавернозной мальформации (1) с прилежащими сосудами артериального типа (2). Ув. х 100

Рис. 21. Очаги пролиферации капилляров по типу капиллярной гемангиомы в КМ. Ув. х 200

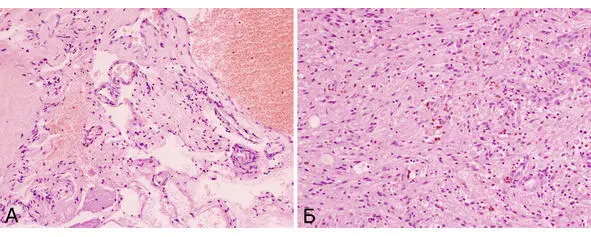

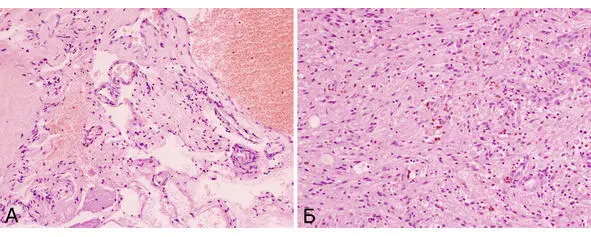

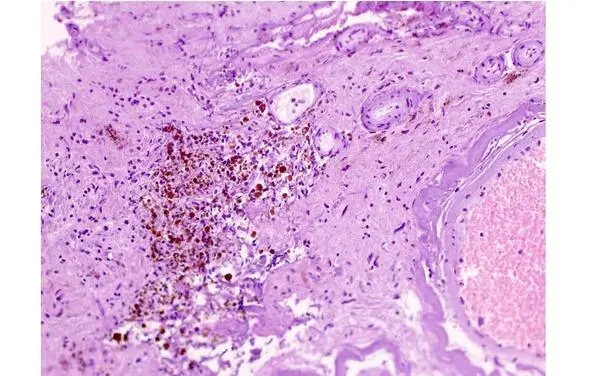

Рис. 22. Сочетание кавернозной мальформации и внутримозговой опухоли.Б-ной З-ев, 17 лет. Предоперационный диагноз: объемное образование левой лобной доли неуточненной этиологии. Симптоматическая эпилепсия. Гистологический диагноз: сочетание кавернозной мальформации классического типа ( А) и пилоидной астроцитомы ( Б) в удаленном образовании. Ув. х 200

Рис. 23. Отложения гемосидерина в окружающей кавернозную мальформацию мозговой ткани.Ув. x 200

Венозные ангиомы или их фрагменты в биопсийном материале представлены не были. Расхождение между частым выявлением патологических вен в непосредственной близости от каверном в ходе операции или при СКТ-АГ и МР-АГ и их крайне редкой гистологической идентификацией обусловлено тем, что хирурги практически никогда не иссекают эти вены, даже если они представляются непосредственно связанными с мальформацией. Кроме того, при выявлении сочетания каверномы и типичной венозной ангиомы, расположенных в непосредственной близости друг к другу, хирургическое вмешательство, как правило, не проводится. Гистологически подтвержденные случаи сочетания каверномы с телеангиэктазией в материале биопсий в институте также не встречались.

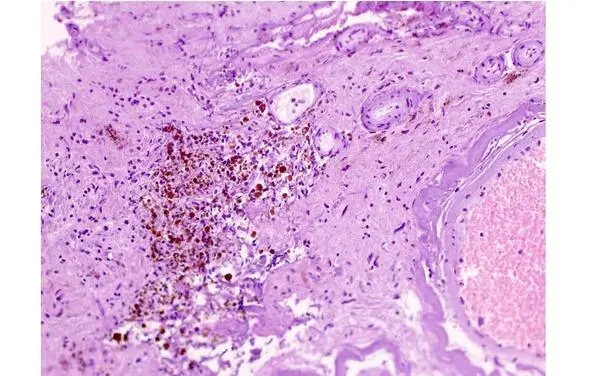

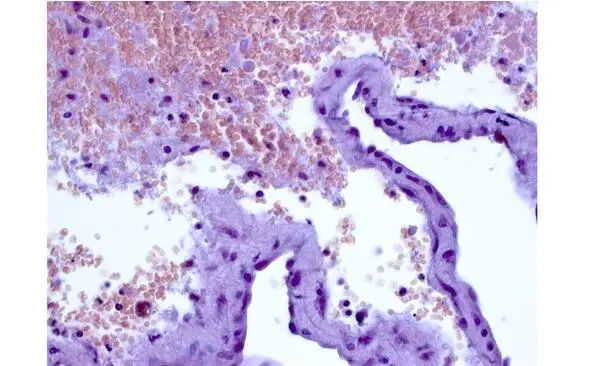

При микроскопическом исследовании мозгового вещества, окружающего каверному, практически облигатным признаком является присутствие отложений гемосидерина, что является показателем кровоизлияний из каверномы (рис. 23).

Микроскопическое исследование также подтверждает видимые невооруженным глазом глиозные изменения мозгового вещества.

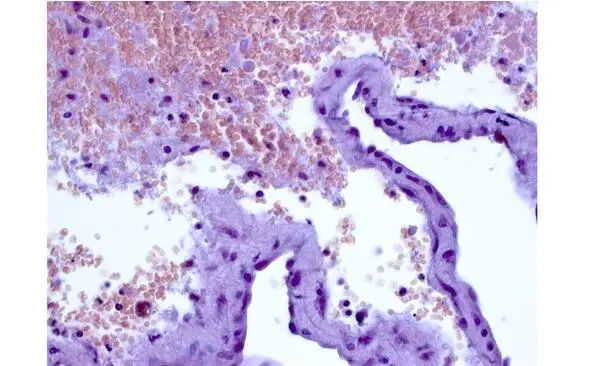

При оценке результатов гистологических исследований необходимо учитывать, что в биопсийном материале морфолог имеет возможность исследовать не всю мальформацию, а только ее фрагменты. Часть мальформаций, особенно тонкостенных, разрушается в ходе операции или предшествующего кровоизлияния. Крайне сложно получить материал для биопсии при каверномах малого размера, что особенно характерно для каверном ствола мозга. Гистологическое исследование в подобных случаях может ограничиваться обнаружением капсулы хронической гематомы и следов кровоизлияний разной давности (рис. 24).

Еще один вариант гистологического диагноза – недифференцированный сосудистый порок развития – также чаще всего связан с отсутствием достаточного материала для исследования, хотя нельзя исключить существования мальформаций, которые невозможно классифицировать.

Рис. 24. Фрагмент стенки сосудистой полости в гематоме: пример малоинформативного биоптата.Ув. x 400

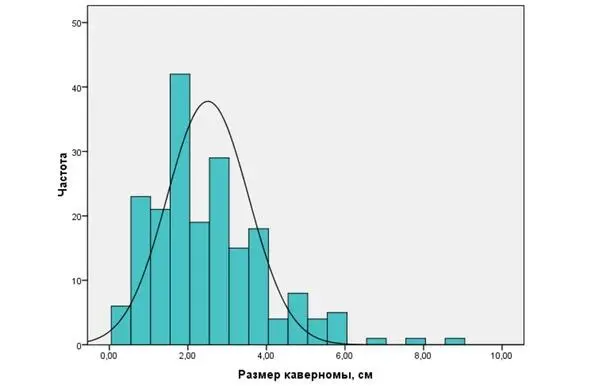

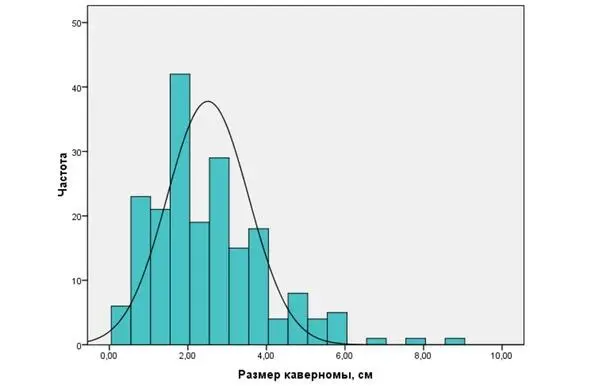

Рис. 25. Распределение кавернозных мальформаций по размеру

В нашей серии удаленные образования супратенториальной локализации были идентифицированы как кавернозные мальформации в 90,4% случаев при поверхностном расположении и в 70,2% случаев при глубинном расположении. Для образований мозжечка и ствола мозга эти цифры были существенно ниже – 64,1% и 43,2% соответственно. Во всех остальных случаях результаты биопсий были сомнительны, либо определялись недифференцированные пороки развития (преимущественно при супратенториальных образованиях) или капсула хронической гематомы (преимущественно при субтенториальных образованиях). Эти различия, вероятнее всего, обусловлены причинами, приведенными выше. Можно также предположить, что глубинные каверномы и каверномы ствола чаще удаляют на более ранних стадиях формирования, так как их, как правило, выявляют при первых кровоизлияниях. Результатом является более частое выявление гематом, а не типичных кавернозных мальформаций.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу