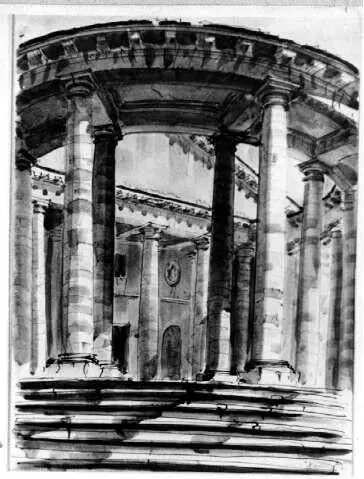

1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 В проект были внесены значительные поправки. С внешней стороны центра фасада теперь возводили полукруглую ротонду – из двух рядов белокаменных колонн. Фронтон предполагалось украсить «всевидящим оком» с лепным сиянием вокруг. В четырех нишах поместили скульптуры евангелистов Марка, Луки, Иоанна и Матфея.

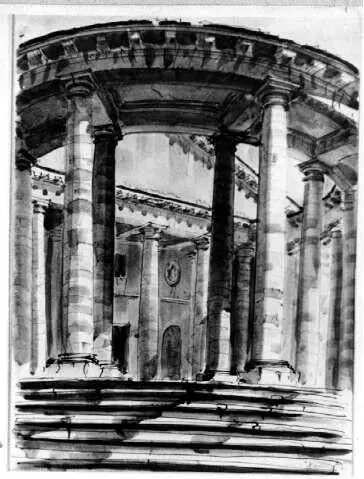

Эскиз работы Кваренги

Архитектор позаботился не только о красоте, но и об удобстве строения: был спроектирован внутренний теплый коридор, чтобы жители Дома могли без затруднений перемещаться из левого крыла в правое. По рисункам зодчего строители возвели ограду Дома (расходы на работы составили 6100 рублей): 20 железных решеток укрепили между белокаменных столбов (на каменном же основании). Ворота из восьми колонн расположились в центре ограды. Зодчий приготовил рисунок для каждой детали – как внешнего, так и внутреннего облика Дома (карнизов, барельефов и т. д.), составил проект строительства для каждого из четырех флигелей: Сухаревского, Спасского, Главного смотрителя и Докторского.

Трудности начались, когда приступили к выполнению проекта. Кваренги не мог отлучаться из столицы (Петербурга) надолго; нужен был кто-то другой для наблюдения за строительством и воплощением в жизнь намеченных знаменитым архитектором целей. Руководство работами предложили первому зодчему – Е. С. Назарову, но тот отказался от выполнения нового проекта. Тогда граф решил прибегнуть к помощи крепостных архитекторов Миронова и Дикушина. Но зодчий Кускова Алексей Федорович Миронов был уже очень стар – здоровье не позволяло справиться с обязанностями. А помощник его, Григорий Дикушин, не обладал необходимыми способностями. В итоге Малиновский пригласил нового заведующего стройкой – Франца Ивановича Кестнера (он принимал участие в строительном надзоре за Сухаревой башней). Алексею Федоровичу Миронову поручили готовить сметы и планы на работы. Сделанное он представлял на утверждение Малиновскому. Фактически главный смотритель долгое время сам заправлял всеми делами по возведению зданий. 23 мая 1804 года А. Ф. Малиновский писал Шереметеву: «…Сам редкий день пропускаю о всем своими глазами удостовериться». Протоиерей Федор Малиновский очень беспокоился за сына. В письме графу 21 марта 1804 года он сообщал, что тот, «будучи болен, томит себя делом по ночам и, не давши оправиться после болезни, ходит на строение». 22 мая 1804 года произвели закладку всех четырех флигелей.

Приступили к внутреннему облику нового храма Живоначальной Троицы. Правый придел его был освящен в честь Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца, левый – в честь Святителя Димитрия Ростовского. С западной стороны с церковью соседствовала колокольня. В скором времени там должны были зазвонить пять колоколов из бывшего Ксенинского храма.

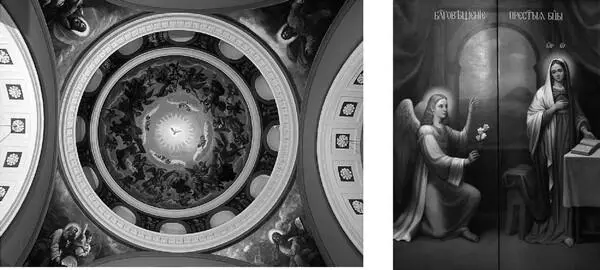

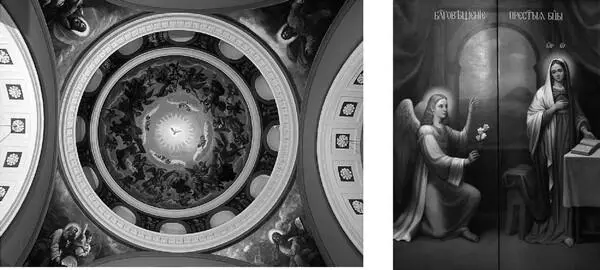

Прославившийся своими росписями московских церквей итальянец Доменико Скотти на внутренней стороне купола церкви Живоначальной Троицы изобразил «Триипостасное Божество в славе», а под куполом – четырех евангелистов. Тридцать шесть икон – во всех трех иконостасах – также написаны им.

В алтаре на горнем месте находилась большая картина Скотти «Коронование Богоматери», в царских вратах – шесть образов, принадлежащих его кисти (им же были украшены и все стены церкви). Эскизы всех лепных украшений – как в храме, так и на фасаде – были созданы Кваренги.

Воплотил замысел великого архитектора Гавриил Замараев, лучший скульптор Первопрестольной. На боковых стенах храма он же изваял два белых барельефа: «Воскрешение Лазаря» и «Избиение Иродом младенцев». Его рукой были созданы и все архитектурные украшения в столовом зале, во впадинах над нишами, коленопреклоненные ангелы в иконостасе. Шереметев был в восторге от искусства Замараева и сверх обговоренной суммы в 100 рублей заплатил еще 400. Фигуры апостолов в 1817 году предоставил Дому скульптор Фортини. «Воскресение Христово», написанное Николаем Аргуновым, крепостным живописцем Шереметева (автором портрета Прасковьи Ивановны), привезли в Странноприимный дом в 1808 году. Орнаменталист Кампиони работал над колоннами, расположенными перед трапезной и перед иконостасом. Художественной резьбой по дереву занимался Эрке. 10 июля 1806 года, по завершении основных работ, митрополит Московский Платон разрешил увенчать купол нового храма позолоченным крестом.

Читать дальше