Наиболее информативным показателем, характеризующим объем альвеолярной вентиляции, является концентрация (парциальное давление) углекислого газа в конечно-выдыхаемом воздухе – F ETCO 2(P ETCO 2).

При отсутствии нарушения вентиляции (снижения или увеличения объема альвеолярной вентиляции) P ETCO 2почти равно парциальному давлению углекислого газа в альвеолярном воздухе (P АCO 2), которое лишь на 1 мм рт. ст. меньше, чем парциальное давление CO 2в артериальной крови (PаCO 2). Однако при нарушении вентиляции между ними может быть существенная разница.

При нормальной альвеолярной вентиляции в условиях спонтанного дыхания организм поддерживает постоянство состава альвеолярного воздуха, поддерживая парциальное давление O 2в альвеолярном воздухе (Р АО 2) на уровне 90 – 110 мм рт. ст., а Р ЕТСО 2– 34 – 44 мм рт. ст. При изменении объема вентиляции Р ЕТСО 2изменяется быстрее, чем РаСО 2. При быстром увеличении объема вентиляции (например, во время искусственной вентиляции лeгких) Р АСО 2уменьшается гораздо быстрее, чем в крови. В норме артерио-альвеолярная разность парциального давления СО 2– (а–А)рСО 2составляет около 1 мм рт. ст. При гипервентиляции она увеличивается, а при быстро нарастающей гиповентиляции может иметь отрицательное значение.

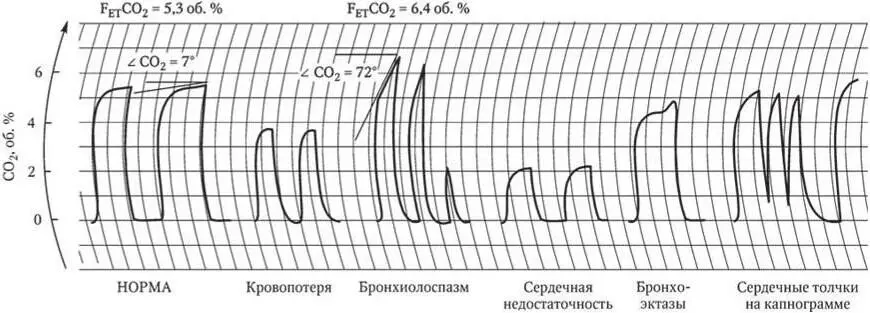

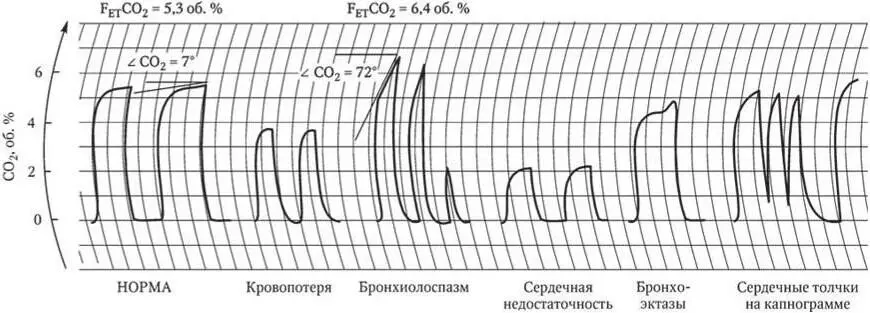

F ETCO 2(P ETCO 2) можно легко и быстро определить по капнограмме (рис. 1.3) с помощью капнографа. В норме F ETCO 2= = 4,9 – 6,4 об.% (P ETCO 2= 34 – 44 мм рт. ст.). Гипервентиляция уменьшает величину этого показателя, вызывает гипокапнию (F ETCO 2< 4,9 об.%, P ETCO 2< 34 мм рт. ст.), что может привести к развитию дыхательного алкалоза. Гиповентиляция, наоборот, вызывает гиперкапнию (F ETCO 2> 6,4 об.%, P ETCO 2> 44 мм рт. ст.) с развитием дыхательного ацидоза.

В поддержании эффективной вентиляции имеет большое значение ее равномерность. Вентиляция всех участков здоровых легких неодинакова. Основания легких, имея меньший исходный альвеолярный объем и большую растяжимость, при вдохе расширяются сильнее, чем верхушки. Поэтому нижние отделы легких вентилируются лучше верхних. Однако в норме неравномерность вентиляции легких незначительная. При патологии (бронхоспазм, нарушение региональной проходимости дыхательных путей) неравномерность вентиляции резко возрастает и при дыхании воздухом даже в условиях избыточной минутной вентиляции легких могут возникнуть нарушения оксигенации в легких, развиться гипоксемия.

Рис. 1.3. Капнограммы в норме и при различных патологических состояниях

Наиболее информативным показателем, характеризующим степень неравномерности вентиляции, является угол наклона альвеолярного плато капнограммы (СО 2 ).

В норме ∠ СО 2составляет 3 – 7°, при астматическом статусе он может возрастать до 60° и более, так как резко нарушается равномерность вентиляции.

Таким образом, капнография позволяет быстро оценивать эффективность вентиляции, ее объем и равномерность, она является одним из методов стандарта минимального мониторинга во время анестезии и интенсивной терапии.

Кровоток в легких (Qc)в значительной степени отличается от кровотока в большом круге кровообращения:

• среднее давление в легочной артерии (15 мм рт. ст.) в 6 раз ниже, чем в артериях большого круга (100 мм рт. ст.);

• систолическое давление в легочном стволе составляет около 25 мм рт. ст.; оно имеет ярко выраженный пульсирующий характер;

• разность давления между началом и концом системного кровообращения (100 мм рт. ст. в аорте минус 2 в правом предсердии равно 98) в 10 раз выше, чем в легочном кровообращении (15 мм рт. ст. в легочной артерии минус 5 мм рт. ст. в левом предсердии равно 10);

• так как кровоток в обоих кругах практически одинаков, сопротивление в легочных сосудах в 10 раз меньше, чем в системных: [(15 мм рт. ст. – 5ммрт.ст.) / 6 л/мин легочного кровотока = 1,7 мм рт. ст. /л ⋅мин – 1];

• сопротивление легочных сосудов снижается при повышении внутрисосудистого давления в результате вовлечения (открытие новых сосудов) и расширения (увеличения просвета) сосудов, при расслаблении гладких мышц сосудов под воздействием ацетилхолина, изопротеренола;

• сопротивление легочных сосудов возрастает при низком объеме легких (внутриальвеолярные сосуды сужены) и больших объемах (капилляры растянуты и их просвет уменьшен), при сокращении гладких мышц сосудов под воздействием гистамина, серотонина, норадреналина, снижении парциального давления O 2в артериальной крови – РаО 2(особенно ниже 70 мм рт. ст.), низком рН крови, возбуждении симпатических нервов;

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу