1 ...7 8 9 11 12 13 ...145 Несмотря на эти ужасные условия, тот самый год ознаменовался публикацией первой из множества научных книг, написанных “натурфилософами” из Лондонского королевского общества. Роберт Гук заполнил свою “Микрографию” рисунками фантастических структур, которые он увидел с помощью увеличительных стекол: фасетки глаза мухи, сидящую на человеческом волосе вошь, отдельные “клетки" (этот термин был предложен именно Гуком) на срезе куска пробки 9.

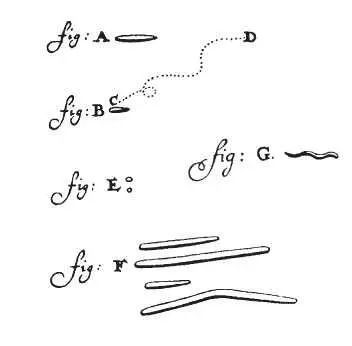

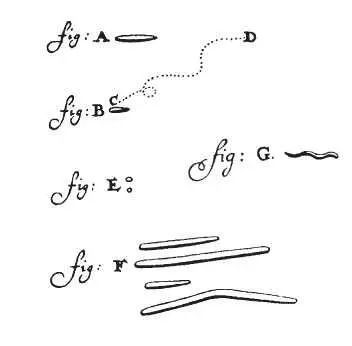

Ни чума, ни война с Англией не смогли помешать проникновению части тиража “Микрографии" в Нидерланды, где эта книга приковала взор и восхитила торговца тканями Антони ван Левенгука 10. Вдохновленный ею, Левенгук освоил мастерство шлифовки линз и изготовил первый из нескольких сотен микроскопов, с помощью которых он в итоге и открыл мир микроскопических организмов. Самыми первыми открытиями Левенгука стали великаны этого мира: одноклеточные водоросли и простейшие, обитавшие в болотах неподалеку от его дома 11. Но ни одно из самых поразительных его открытий не могло сравниться с тем, которое он сделал в 1683 году, когда решил с помощью своих микроскопов, сила увеличения которых все возрастала, изучить самого себя. В письме, датированном 17 сентября 1683 года, он описал тот безумный зоопарк, который он увидел в смеси собственной слюны и зубного налета, и приложил к этому письму рисунок, ставший теперь знаковым для микробиологии:

При этом я почти все время наблюдал, с превеликим удивлением, что в указанном веществе было множество крошечных зверушек, весьма изящно передвигавшихся. Представители самой крупной разновидности имели форму как на рисунке А. Они двигались очень уверенно и быстро и проносились в толще воды (или слюны), как в толще воды проносится щука. Эти существа были почти всегда немногочисленны. <���…> Представители второй разновидности имели форму как на рис. B. Они нередко крутились, как юла, и то и дело двигались по траекториям вроде той, что соединяет точки C и D. Такие существа были намного многочисленнее. Третьих я не смог представить на рисунке, потому что временами они казались удлиненными, но вскоре выглядели уже идеально круглыми. Эти существа были так малы, что казались мне не крупнее, чем показано на рис. E, но вместе с тем двигались вперед так проворно и так зависали вместе, что можно было представить, что это большой рой комаров или мух, которые то покидали его, то залетали обратно. Этих последних, как мне казалось, было несколько тысяч на каплю воды или слюны не больше песчинки 12.

Ни Левенгук, ни его почтенные лондонские корреспонденты не думали, что открытые им фантастические “зверушки” были сколько-нибудь вредоносны, и мнение это в основном было справедливым. Крепкое здоровье, которое Левенгук сохранил к среднему возрасту, казалось тому достаточным подтверждением. У него даже все зубы были на месте. Более того, сама мысль, что такие миниатюрные существа в состоянии кому-нибудь повредить, показалась бы смехотворной. Как отметил сам Левенгук, даже маленький глоток горячего кофе или винного уксуса мог привести к тому, что зверушки на поверхности его зубов “тотчас падали замертво” 13. В течение следующего столетия микробиология оставалась маргинальной наукой: она интересовала только тех натуралистов, кому приходилось описывать обитателей этого богатого нового царства живой природы и давать им названия.

Второе рождение микробной теории

Конец XVIII века ознаменовался открытием в Европе первых родильных домов и отделений – великим достижением здравоохранения, что по замыслу должно было принести пользу и богатым и бедным. Но те же времена оказались также периодом повышенной смертности от пуэрперальной (или послеродовой) горячки, которая разнеслась по ставшим популярными родильным отделениям и погубила тысячи людей. Что и неудивительно, так как врачи и акушерки постоянно переходили от заболевших к здоровым роженицам, вводя инфицированные руки и инструменты в открытые и израненные родовые пути и матки. Но идею, что медицинские работники могут распространять инфекцию, разделяли немногие и всячески замалчивали многие. Дело в том, что эта спорная концепция могла стоить не одному врачу карьеры.

Первым, кто ее высказал, был шотландский хирург Александер Гордон. В 1795 году он писал в своем “Трактате об абердинской эпидемии пуэрперальной горячки” 14.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джордж Оруэлл - Хорошие плохие книги [сборник]](/books/33144/dzhordzh-oruell-horoshie-plohie-knigi-sbornik-thumb.webp)