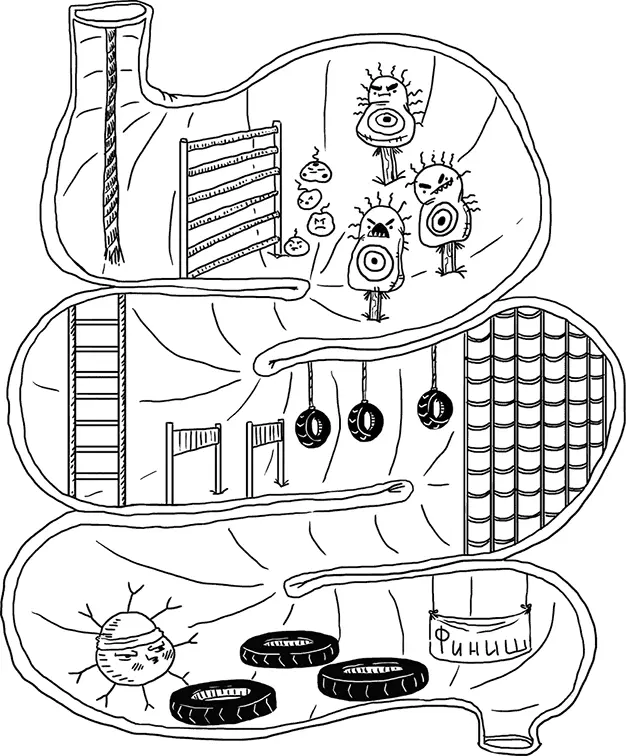

До того, как ученые начали разбираться в роли микробов для иммунитета, всех врачей и ученых учили, что мы рождаемся с незрелой иммунной системой, которая проходит «тренировку» в маленьком органе под названием вилочковая железа. Там иммунные клетки, которые называются T-лимфоцитами – стратеги нашей иммунной системы, – учатся отличать друзей от врагов. Этот тренировочный лагерь длится всего лишь несколько лет, а затем вилочковая железа исчезает, и все наши иммунные клетки получают соответствующие знания. Иммунологи расшифровали сложную серию механизмов, которые показывают, как именно все это происходит, но не могли ответить на один большой вопрос: как именно вилочковой железе удается «учить» иммунные клетки, какие бактерии полезны, а какие – нет? В конце концов, раз уж мы покрыты микробами с ног до головы (а также внутри и снаружи), причем в основном безвредными, как иммунные клетки узнают разницу? Вилочковая железа не взаимодействует с бактериями – откуда она получает эту информацию? Оказывается, что этот важнейший аспект тренировок происходит не в вилочковой железе, а в кишечнике.

До нашего рождения стенки кишечника наполнены незрелыми иммунными клетками, и, как только мы появляемся на свет, и бактерии начинают заселять новый дом, эти иммунные клетки, словно по волшебству, «просыпаются». Они начинают делиться, меняют тип своей деятельности и даже перемещаются в другие части тела, чтобы там тренировать другие клетки с помощью усвоенной информации. Эксперименты с безмикробными мышами – мышами, которые рождаются и живут в среде, полностью свободной от микробов, – показали, что без микробов иммунная система остается незрелой, небрежной и неспособной к нормальной борьбе с болезнями.

Мы с ног до головы полностью покрыты микробами.

Ученые еще не выяснили, как именно микробы делают все это на молекулярном уровне, но точно известно, что большинство бактерий учат иммунные клетки «терпеть» себя, а вот некоторые бактерии – патогены, вызывающие болезни, – оказывают противоположный эффект. Это вполне логично: если бы наши иммунные клетки стали гонять все бактерии без разбора, то сразу после нашего рождения начался бы неравный воспалительный бой между небольшим числом иммунных клеток и огромным количеством бактерий. На самом деле все совсем не так: несмотря на то, что в кишечнике живет огромное количество бактерий, он остается сравнительно гармоничным и управляемым местом. Это происходит благодаря тому, что микрофлора модулирует иммунную систему, позволяя ей спокойно относиться к большинству микробов.

Многие воспалительные заболевания, например, астма, аллергии и синдром раздраженного кишечника, характеризуются излишне активным иммунным ответом. Зная то, что мы теперь знаем о важности микрофлоры в развитии иммунной системы, мы уже не удивляемся, что эти болезни диагностируются у все большего числа детей. Они по большей части являются следствием современных изменений в образе жизни, которые, в свою очередь, меняют состав микробов, контактирующих с иммунной системой. Есть причина, по которой иммунные клетки ждут микробов, которые придут тренировать их с самого рождения: именно так все происходило миллионы лет и именно так все будет всегда. Нам нужно искать способы изменить современный образ жизни так, чтобы иммунные клетки могли работать нормально.

Кормите микробов, чтобы они кормили нас

Еще одна фундаментальная функция микробов – помощь в регулировании обмена веществ. Люди, как и все другие животные, получают энергию из пищи, которая переваривается и впитывается в кишечнике. Бактерии не только помогают нам переварить некоторые виды еды, с которыми кишечник не может справиться самостоятельно, но еще и сами вырабатывают для нас энергию, причем довольно-таки немало. Безмикробные мыши весят значительно меньше, чем мыши, выращенные обычным способом, но после колонизации бактериями их вес увеличивается на 60 %, несмотря на то, что они едят не больше, чем обычные мыши.

Один из механизмов, благодаря которому это происходит, называется ферментацией. Представьте, что толстый кишечник – это биореактор, в котором бактерии ферментируют клетчатку, углеводы и белки, которые не были переварены и усвоены тонкой кишкой. Конечные продукты этого процесса называются короткоцепочечными жирными кислотами (КЦЖК), и три из этих кислот очень важны для различных аспектов энергетического метаболизма человека: ацетат, бутират [1] Бутират – соль масляной кислоты.

и пропионат. Клетки кишечника быстро усваивают КЦЖК и используют их в качестве источника энергии. Кроме того, КЦЖК очень быстро попадают в печень, где перерабатываются в важнейшие вещества, участвующие в расходе и хранении энергии. КЦЖК помогают определить, как и когда мы используем энергию, полученную из пищи, и, что еще важнее, будем ли мы хранить ее в виде жира. Таким образом, не стоит удивляться, что изменения в выработке КЦЖК связывают с ожирением, причем и у мышей, и у людей.

Читать дальше