Любителю природы деревья и полянки бросятся в глаза скорее, чем человеку, увлекающемуся техникой, который даже за городом обратит внимание на высоковольтные линии, фабричные трубы и строительные краны, виднеющиеся вдалеке. Тот, кто дома или на работе много занимается с детьми, наверное, в первую очередь заметит играющих неподалеку детишек, песочницу или трехколесный велосипед, оставленный на обочине. А вот этот эффект знаком практически всем: бывает, что ты уже раз двадцать ходил по одной и той же дороге, но на двадцать первый вдруг впервые замечаешь какой-нибудь указатель, магазин, дерево, забор или что-нибудь другое, что вообще-то было на этом пути всегда. Часто бывает так, что в силу специальных знаний человек замечает что-нибудь, чего-то другого, наоборот, не видит. Индивидуальное восприятие «важных» вещей, каждый раз разных в зависимости от человека, или восприятие одним и тем же человеком различных вещей (в зависимости от его внутреннего состояния) иногда называют «ошибками наблюдения». Эти ошибки в более или менее выраженном виде совершаются всегда; они тем серьезнее, чем сложнее контекст восприятия.

Насколько многообразны зрительные и акустические впечатления от группы детского сада, может подтвердить каждый, кто когда-либо заходил туда во время занятий. Ситуацию осложняет тот факт, что воспитательницы всегда являются частью того, за чем они хотят наблюдать. Они – участники происходящего, что негативно сказывается на объективности наблюдения. Участвуя в игре, нужно полностью войти в нее, но в то же время нужно занять позицию стороннего наблюдателя. Очевидно, что в такой ситуации ошибки наблюдения появляются очень часто.

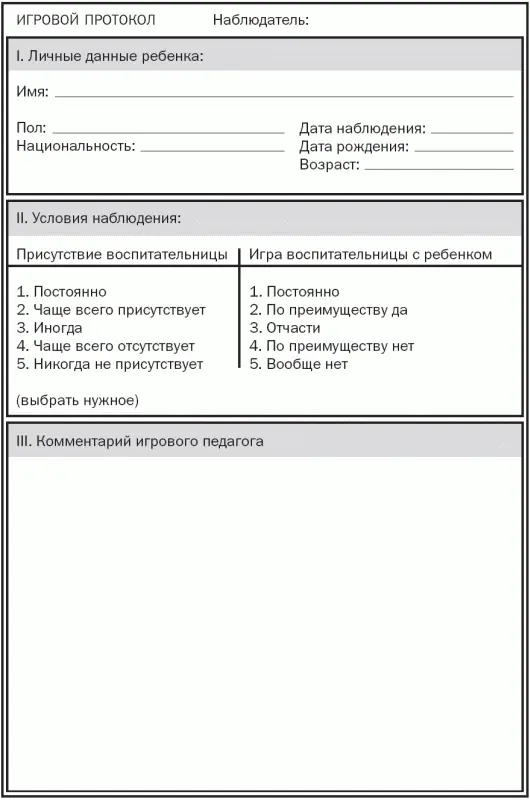

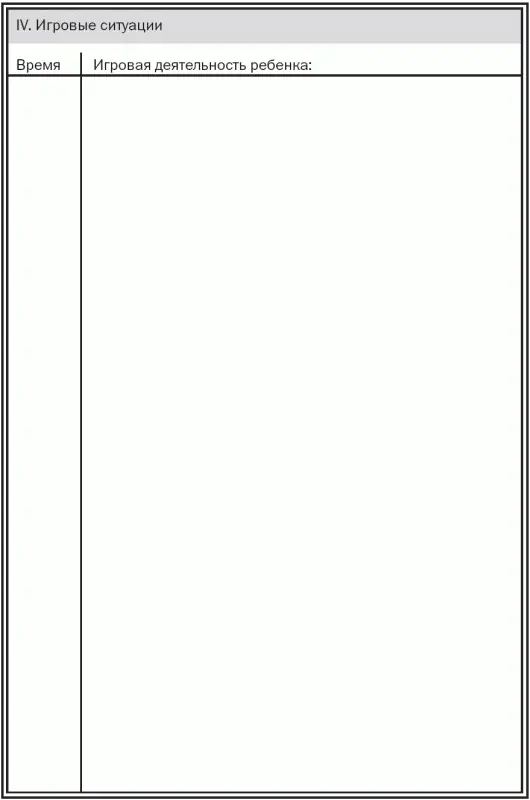

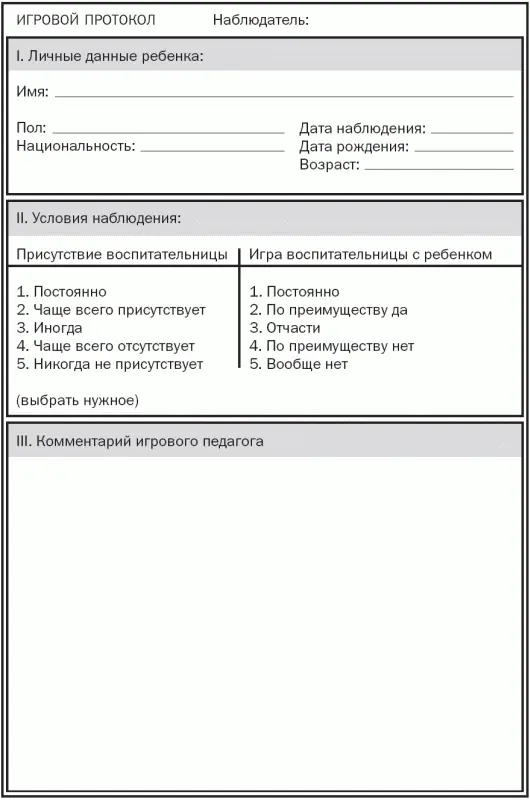

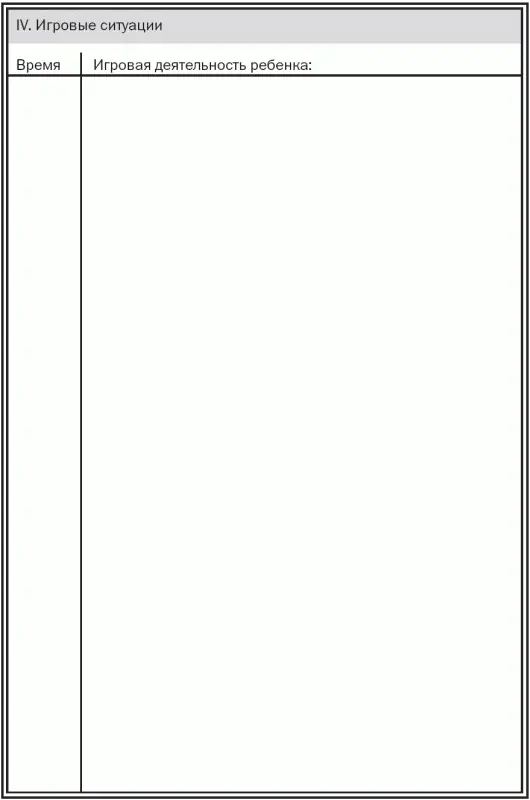

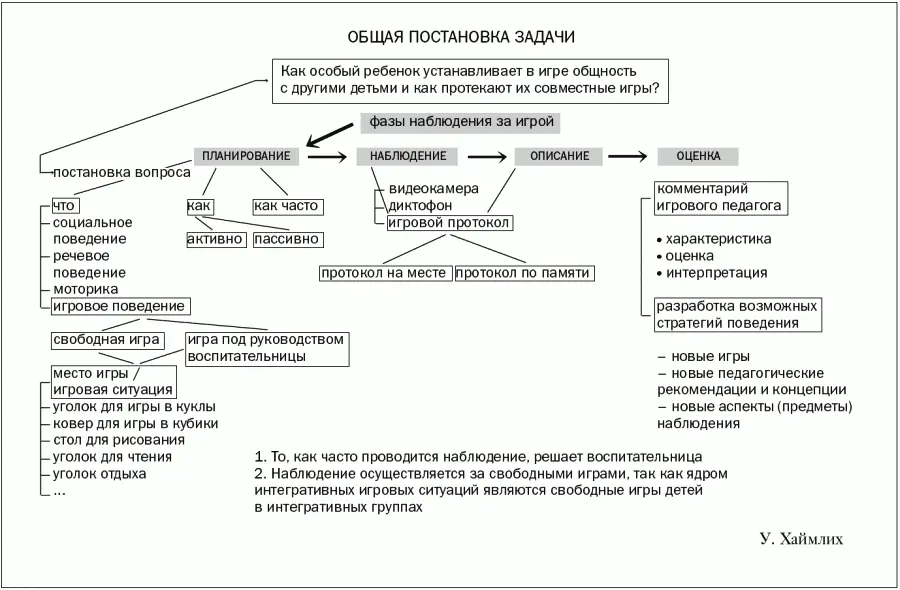

Чтобы избежать таких ошибок и иметь возможность оценить ситуацию максимально объективно, необходимо произвести целенаправленное, хорошо продуманное, наблюдение, значительно отличающееся от наблюдения неподготовленного. Для этого помимо основательной подготовки требуется инструмент, позволяющий фиксировать результаты работы. Этот инструмент, с одной стороны, должен способствовать объективизации, а с другой – должен быть прост в обращении, легко применим даже в сложных условиях (итак, никаких многоуровневых, подробных психологических анкет!). В качестве такого инструмента У. Хаймлих разработал форму протокола, позволяющую дистанцироваться от игры и наблюдать за происходящим. Протокол был испробован на практике и в целом одобрен воспитательницами. Он позволяет фиксировать игровое поведение ребенка на протяжении определенного времени.

После максимально подробного описания игрового поведения ребенка должна быть проведена оценка результатов наблюдения с целью разработки плана дальнейших действий педагогов. Подобную оценку лучше всего проводить в ходе коллегиального обсуждения.

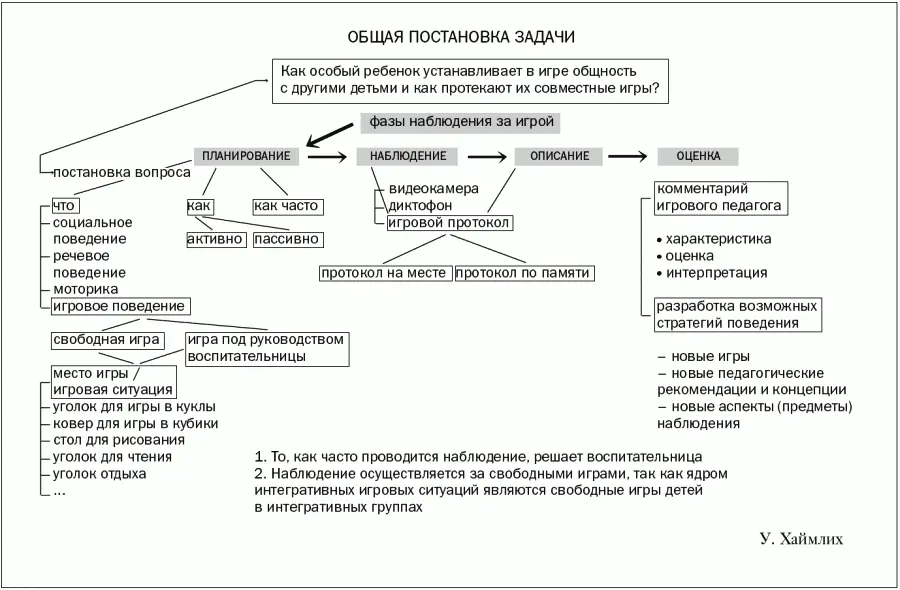

Следующая схема содержит отдельные стадии наблюдения за игрой (планирование, наблюдение, описание и оценка) и дает представление о необходимых этапах работы.

Помещения – мечты – пространство свободы

Старая пословица гласит: «Голь на выдумки хитра». Такую «хитрость» в обустройстве помещений садика проявляет все большее число воспитательниц. Многие из них становятся настоящими «дизайнерами помещений», делающими все возможное для того, чтобы удовлетворить разнообразные потребности детей.

В зале для групповых занятий на сорока кв. метрах должны разместиться 25 детей. Это означает, что на каждого ребенка приходится по 1,6 кв. метра. В таких залах обычно стоит 25 стульев, несколько больших столов, несколько этажерок и шкафов с игрушками. Ситуацию осложняет и наш климат, поскольку в долгие, холодные и сырые зимние месяцы практически невозможно использовать территорию детского сада для занятий и игр на улице.

Возникает вопрос: способствуют ли подобные помещения правильному развитию ребенка? Все мы знаем: детям нужно место, чтобы им было где свободно подвигаться, чтобы была возможность играть в те игры, которые они выбирают. И в то же время им нужно место, чтобы уединиться и немного отдохнуть от общения в группе, поиграть в одиночку или просто спокойно посидеть.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу