В этой связи уместно остановиться еще на одном способе определения взаимного расположения предметов в пространстве — на способе зрительного параллакса.

Расстояние до предмета оценивают или по тому углу, под которым виден этот предмет, зная угловые размеры других видимых предметов, или пользуясь стереоскопической способностью зрения, которая и создает впечатление рельефности. Оказывается, что на удалении, большем 2,6 км, рельеф уже не воспринимается. Наконец, расстояние до предмета оценивается просто степенью изменения аккомодации или путем наблюдения положения этого предмета по отношению к положению других предметов, находящихся на известных нам расстояниях.

При ложном представлении о размере предмета можно допустить большую ошибку в определении расстояния до него. Оценка расстояния с помощью обоих глаз значительно точнее, чем при помощи одного глаза. Один глаз оказывается полезнее, чем два при определении направления на предмет, например при прицеливании. Когда глаз рассматривает не предмет, а изображение, полученное с помощью линз или зеркал, то все указанные выше способы определения расстояния до предмета иногда оказываются неудобными, а то и вовсе непригодными.

Как правило, размеры изображения совершенно не совпадают с размерами самого предмета, поэтому ясно, что мы не можем судить о расстоянии по видимым размерам изображения. При этом очень трудно отделить изображение от самого предмета, и это обстоятельство может явиться причиной очень сильного оптического обмана.

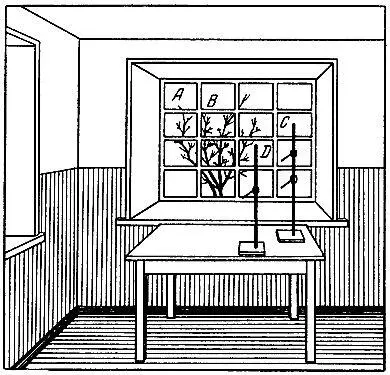

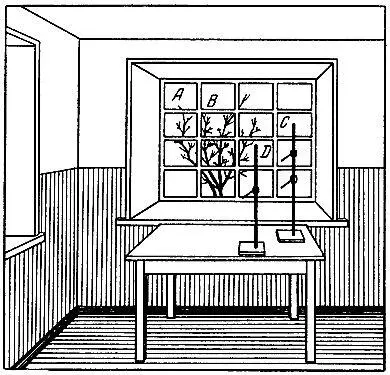

Например, предмет, рассматриваемый через вогнутые чечевицы, кажется находящимся от нас на гораздо большем расстоянии, чем в действительности, ибо его видимые размеры меньше истинных. Эта иллюзия настолько сильна, что она более чем нейтрализует определение расстояния, к которому нас приводит аккомодация глаза. Поэтому нам остается прибегнуть только к единственному способу, при помощи которого мы можем, без всяких приборов, судить о расстоянии до предмета, а именно, к определению положения данного предмета по отношению к другим предметам. Этот метод и именуется методом параллакса . Если наблюдатель встанет перед окном (рис. 3), а между окном и наблюдателем будет находиться какой-нибудь предмет, скажем штатив на столе, и если, далее, наблюдатель передвинется, например влево, то он увидит, что штатив как бы передвинулся вдоль окна вправо. С другой стороны, если наблюдатель взглянет через окно на какой-нибудь предмет, скажем на ветви деревьев, и передвинется в том же направлении, то и предмет за окном передвинется туда же. Заменяя окно линзой и наблюдая через линзу изображение печатного текста, можно определить, где находится это изображение: если за линзой, то оно будет перемещаться при перемещении глаза в ту же сторону, что и глаз. Если же изображение ближе к глазу, чем линза, то оно будет перемещаться в направлении, обратном перемещению глаза.

Рис. 3. Явление параллакса. При движении наблюдателя вправо Си Dперемещаются вдоль окна влево (причем Сперемещается меньше, чем D). Одновременно ветки дерева за окном ( Аи В) перемещаются вдоль окна вправо (причем дальняя ветка передвинется вправо больше, чем ближняя).

Акт зрительного восприятия рассматривается теперь как сложная цепь различных процессов и превращений, еще до сих пор недостаточно изученных и понятых. За сложным фотохимическим процессом в сетчатой оболочке глаза следуют нервные возбуждения волокон зрительного нерва, которые затем передаются коре головного мозга.

Наконец, в пределах коры головного мозга происходит оформление зрительных восприятий; здесь они, возможно, взаимосвязываются с другими нашими ощущениями и контролируются на основании заранее приобретенного нами опыта, и только после этого начальное раздражение превращается в законченный зрительный образ.

Оказывается, мы видим в данный момент только то, что нас интересует, и это очень полезно для нас. Все поле зрения всегда заполнено разнообразными впечатляющими объектами, но наше сознание из всего этого выделяет лишь то, на что мы в данный момент обращаем особое внимание.

Однако все неожиданно появляющееся в поле нашего зрения способно невольно привлечь наше внимание.

Например, при интенсивной умственной работе нам может сильно помешать качающаяся лампа: глаза поневоле фиксируют это движение, а это в свою очередь рассеивает внимание.

Читать дальше