Спустя две недели заболел брат Егора Алексей, мальчик 12 лет который умер 25 октября, через 2–3 дня после заболевания, выразившегося в появлении правостороннего пахового бубона, сопровождавшегося жаром, головной болью и рвотой. После смерти, Алексей оставался в доме среди живых. Доктор Сукнев застал труп лежащим на нарах, с отгрызенным мышами ухом.

Числа 23–24 октября заболела мать больного мальчика Мария Фирсова (41 год), у которой появился левосторонний бедренный бубон. Утром 27 октября больная умерла. После этой смерти вспышка чумы в поселке Даурия закончилась. Чума уже «заползала» в известные только ей «норы».

Вспышки чумы в крае после завершения легочной чумы во Владивостоке — угасание природных очагов чумы.

Небольшие вспышки бубонной и легочной чумы в регионе продолжались еще почти 6 лет.

В августе 1921 г.: в Даурии — 2 случая бубонной чумы, на ст. Хара-нор — 1 случай; 83-й разъезд — 1 случай; в поселке Мулино — 9 случаев.

В 1922 г.: в поселке Харанор Даурского района — 6 случаев бубонной чумы и 5 легочной; в поселке Даурия — 4 случая.

В 1923 г.: 83-й разъезд — 2 случая бубонной чумы; станция Якиши — 1 случай.

В 1924 г.: 83-й разъезд — 2 случая бубонной чумы; поселок Харанор — 1 случай; Тургинский сомон — 3 случая среди бурят.

В 1925 г.: Надаровский поселок — 1 случай бубонной чумы; станция Оловянная — 1 случай; Александровский завод — 1 случай.

В 1926 г.: станция Борзя — 3 случая бубонной чумы; в районе станции Оловянная — 2 случая бубонной чумы; в Цеценхане — 23 случая легочной чумы; станция Маньчжурия — 1 случай бубонной чумы.

В 1927 г.: вспышка бубонной чумы в Усть-Озерном — 1 случай; чума во внутренней Монголии и Южной Маньчжурии сентябре–октябре — 96 случаев.

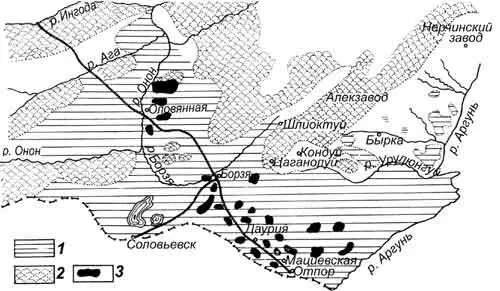

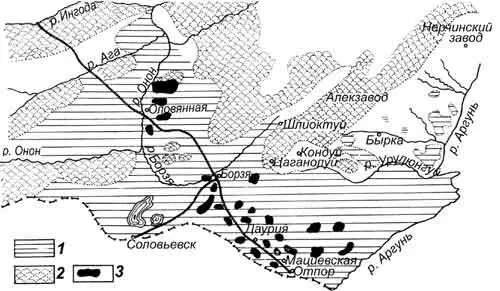

По данным М.П. Козлова и Г.В. Султанова (1993), с 1928 г. заболевания чумой в Забайкалье прекратились. Для изложения известных причин «отступления» чумы воспользуемся данными авторов. Энзо-отичная по чуме территория в Забайкалье является северо-восточной окраиной другого природного очага чумы сурчиного типа, располагающегося преимущественно в пределах Монгольской Народной Республики (рис. 97).

97. Забайкальский участок природной очаговости чумы:1 — районы поселений сибирского тарбагана и даурского суслика;2 — массивы лесных угодий; 3 — места эпизоотий в поселениях тарбагана и даурского суслика (Козлов М.П., Султанов Г.В., 1993)

Ее площадь около 20 тыс. кв. км. До последних лет общим было мнение о том, что основным носителем чумы в этом очаге является сибирский тарбаган М. sibirica, а переносчиком — единственный вид блох О. silantiewi.

Чума среди тарбаганов Забайкалья обнаруживалась с 1911 г. по 1945 г. Отсутствие высокой численности синантропных грызунов и их блох в населенных пунктах препятствует возникновению вторичных очагов, и естественным источником заражения человека в этом очаге в прошлом были больные чумой тарбаганы. Обычно заражению подвергались охотники на этих пушных зверьков, чаще всего вступавшие в непосредственный контакт с больными животными.

В результате планового истребления тарбаганов в процессе проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости людей, эпизоотии в их популяциях прекратились. Ни эпизоотии, ни спорадические случаи заболеваний чумой не обнаруживались в течение 20 лет и среди других видов грызунов. А в 1966 г. на сравнительно небольшом участке была обнаружена локальная эпизоотия в популяции даурского суслика.

Проведением истребительных работ, направленных на подавление численности суслика и его блох, эпизоотия была подавлена, и с 1970 г. чума здесь не обнаруживается.

Таким образом, чума в забайкальском участке монголо-забайкальского природного очага подавлена проведением противоэпидемических и плановых профилактических мероприятий. Полное эпидемическое благополучие по чуме в этом районе страны поддерживается более 50 лет. За период с 1940 г. по 1989 г. чумой в Забайкалье болел только один человек. Аналогичным образом указанные авторы объясняют стойкое благополучие по чуме в пределах Северо-Восточного Китая.

Однако кроме этих понятных и, видимо, совершенно правильных объяснений причин угасания монголо-забайкальского природного очага чумы, существуют и какие-то неизвестные причины их угасания , связанные с глобальной цикличностью активности природных очагов чумы. Со второй половины ХХ столетия происходит угасание не только тех очагов чумы, в отношении которых проводятся плановые профилактические мероприятия, но и практически всех природных очагов, а это не может не настораживать. Если мы не знаем причин этого процесса, то может так оказаться, что и глобальная активизация очагов станет полной неожиданностью.

Читать дальше

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)