Да, возможно, труднее, но из этого не следует, что человеку старше 50 лет нужно считать хорошим то, что для тридцатилетнего только удовлетворительно. Для 60-70-летних специалисты уже вообще не дают никаких норм, полагая, видимо, что им уже не нужны резервы. Понятно, что старику трудно, а может, и невозможно достигнуть отличных показателей, ну так и рекомендуйте ему довольствоваться хорошими или даже удовлетворительными. Не нужно изначально принижать его идеалы! Тем более что они вполне достижимы.

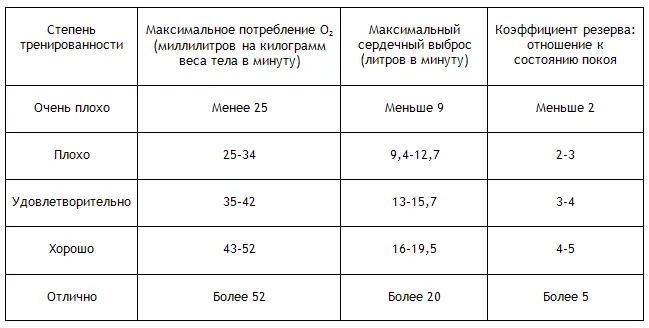

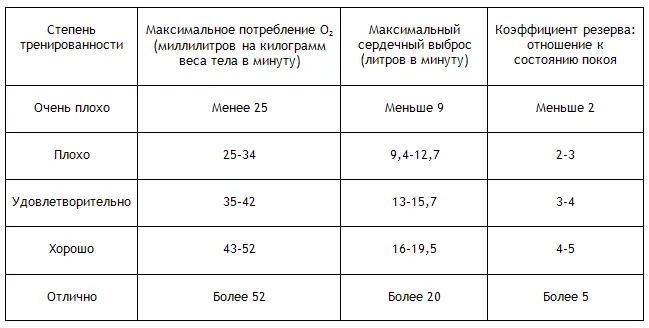

Спортивный врач К. Купер тоже предлагает резкое снижение норм резервов с возрастом, но мы не будем на это обращать внимания. Возьмем его нормы максимального потребления кислорода для молодых (до 30 лет). По этим цифрам я подсчитал минутный выброс сердца, предположив, что мышцы при такой максимальной нагрузке забирают из артериальной крови до 80 процентов ее кислорода, а вес человека 60 килограммов.

Тут мы подходим к главному вопросу: какой ценой можно добыть резервы? Каждый бы не прочь их иметь, но если бы они сами… Сами не приходят!

Единственным способом тренировать сердце и легкие является физическая нагрузка.

При работе регуляторы увеличивают интенсивность дыхания и сердечной деятельности. Сначала они усиливаются от «мыслей» о нагрузке, потом, в первые секунды работы, от нервных импульсов, идущих от мышц, и, наконец, газообмен и кровообращение определяются содержанием газов в артериальной крови на пике нагрузки. Зависят они главным образом от повышения углекислоты, меньше — от понижения кислорода. Дыхание регулируется просто: усиливаются сокращения дыхательных мышц — межреберных и диафрагмы, от этого возрастают глубина и частота дыхания, в результате растет вентиляция легких. Разумеется, важно, чтобы дыхательные мышцы были тренированы, именно этим определяется глубина вдохов, следовательно, можно обойтись меньшей одышкой, что очень выгодно: меньше утомление.

Регулирование сердечно-сосудистой системы сложное. Сердце само себя регулирует: сила его сокращения — систола — тем больше, чем больше крови притекло в его камеры во время паузы — диастолы. Кровь притекает к сердцу за счет энергии растяжения аорты и крупных ее ветвей во время систолы.

Чтобы включился механизм тренировки, сердце нужно нагружать. Одним из проявлений его нагруженности является частота сердечных сокращений: частота пульса. Это важнейший показатель нагруженности, но не величины минутного выброса. Если сила детренированного сердца мала, то за счет одной частоты нельзя получить большего сердечного выброса. У такого человека— малый «ударный объем». Величина выброса за одно сокращение у тренированного достигает 150–200 миллилитров, а у детренированного 40–60. Именно поэтому у таких субъектов пульс в покое относительно частый: 70–80, даже 90 в минуту. Тренированное сердце и в покое дает большой ударный объем, поэтому ему достаточно редких сокращений, чтобы обеспечить небольшие потребности в кислороде. Частота пульса в покое у бегунов на длинные дистанции иногда снижается до 40, а при нагрузке повышается до 200. Из всего этого следует важный для практики признак: уровень тренированности сердцагрубо ориентировочно можно оценить по частоте пульса в состоянии полного физического покоя.

Сердце тренируется как силой сокращений, так и частотой. Оба фактора важны в увеличении сердечного выброса в момент нагрузки.

Сосуды тренируются вместе с сердцем. Отдельно скажу о тренировке дыхания.

Современный человек дышит слишком глубоко, поэтому из его крови вымывается углекислота, которая является важнейшим регулятором функции внутренних органов. Из-за недостатка углекислоты возникают спазмы бронхов, сосудов, кишечника, что может приводить к стенокардии, гипертонии, бронхиальной астме, язве желудка, колиту.

Известный исследователь К.П. Бутейко в качестве системы оздоровления предлагает тренировку дыхания.

Насколько успешно дыхательный центр справляется с регуляцией содержания углекислоты в крови, можно судить по дыхательной паузе. Методика определения максимальной паузы такова. Нужно сесть, выпрямив спину, расслабиться и ровно дышать 10–20 секунд. В начале очередного спокойного выдоха зажать пальцами нос, закрыть рот и заметить время по секундной стрелке. Максимальная пауза — это то время, на которое вы сможете задержать дыхание. Ни в коем случае нельзя измерять паузу после глубокого вдоха.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу