На начальном этапе процесса, когда у некоторых больных клиническая картина страдания целиком определяется описанными выше расстройствами восприятия (другая психопатологическая симптоматика отсутствует), наступает состояние, которое, пользуясь термином детской психиатрии, можно определить как состояние «депривации»: больные находятся в особых условиях лишения и становятся ограниченными в своих возможностях по сравнению с пациентами, не испытывающими постоянных неприятных или болевых ощущений. Психически больных на этапе «сенестопатоза» правомерно сравнивать с соматически (неврологически) больными, которые испытывают постоянные органически обусловленные боли.

На последующих этапах болезни (причем начальный этап может затянуться на годы) постепенно присоединяются эмоциональные расстройства и патология мышления (ипохондрия).

Вместе с тем все время сохраняется прямая зависимость между интенсивностью сенестопатии и пониженным настроением или ипохондрическими (сверхценными, редко – бредовыми) мыслями. Последние, как правило, по времени возникновения бывают вторичными и меняются вслед за изменением интенсивности ощущений.

Как бы долго ни продолжались сенестопатии, ни у одного больного в стадии «сенестопатоза» мы не наблюдали присоединения грубых (глубоких, по классификации А. В. Снежневского [126, 128]) психопатологических расстройств в виде продолжающейся кататонии, неясного сознания или слабоумия.

Со временем у больных выявляются и прогрессируют своеобразные изменения личности, отличающиеся от типичных изменений, наблюдаемых при шизофрении. Происходит своеобразная психопатизация личности с сосредоточением внимания на неприятных ощущениях и одновременным выявлением истерических черт в сочетании с раздражительностью, ироничностью, злобностью.

Для подобных больных типично такое высказывание: «Случись у вас (родственников, лечащего врача, обслуживающего персонала) подобное, испытывали бы вы подобные ощущения, тогда бы вы знали!…»

Больная Л. постоянно искала повод для того, чтобы во время обхода как-то «задеть» лечащего врача, высказать резкие, грубые, иронические замечания.

По свидетельству ее матери, пациентка была «терпимой» лишь в состояниях депрессии, а в остальные периоды постоянно искала повода для ссоры, конфликтовала, высказывала недовольство матерью, которая ее часто навещала в стационаре, ухаживала за сыном больной.

Следует отметить, что сенестопатии как моносимптом могут иметь не только постоянную неуклонную прогредиентность, но могут быть и обратимым явлением. Правда, и в последнем случае уже наступившие изменения личности («негативная симптоматика») лишь смягчаются, но полной «уравновешенности» уже не наступает.

Определить нозологическую принадлежность больных на стадии «сенестопатоза» очень трудно, часто невозможно до того, как будут получены сведения о дальнейшей динамике процесса: сенестопатии могут исчезнуть, к ним может присоединиться другая психопатологическая продуктивная симптоматика или появятся достоверные изменения личности по шизофреническому типу. Не зря Губер [215] предупреждает, что нельзя спешить с окончательным диагнозом. По его мнению, в случаях «сенестопа-тической шизофрении» окончательный диагноз может быть установлен лишь после 5–7 лет болезни.

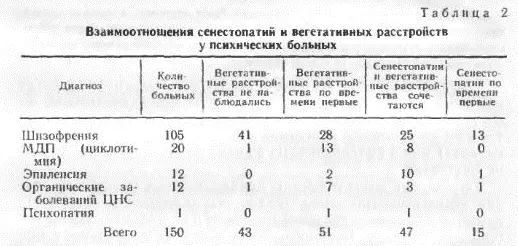

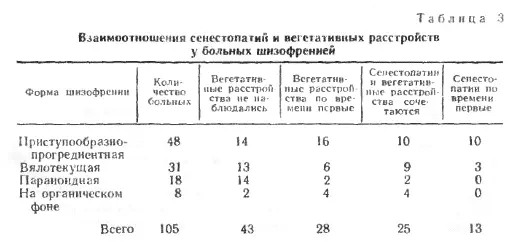

Сенестопатии и вегетативные расстройства

Рассматривая взаимоотношение сенестопатии и соматической (неврологической) патологии, наиболее часто приходится встречаться с комбинацией – сенестопатии и вегетативные расстройства при различной очередности их появления. Такое сочетание симптомов понятно, если учитывать патофизиологические данные [213, 214, 225], свидетельствующие о том, что возникновение тех и других расстройств вытекает из поражения гипоталамической области.

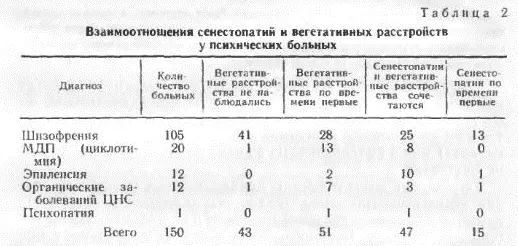

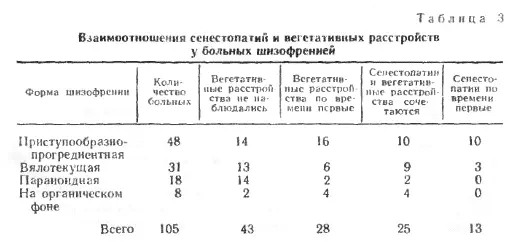

Сводные данные о взаимоотношениях сенестопатий и вегетативных расстройств отражены в табл. 2 и 3. При составлении таблиц мы фиксировали не какой-то определенный момент болезни у конкретного пациента, а различные динамические состояния. Таким образом, один и тот же больной, например, может быть включен в графы «вегетативные расстройства по времени первые» и «сенестопатии сочетаются с вегетативными расстройствами», если в динамике происходит подобная смена состояний.

Как видно из представленных данных, вегетативные расстройства наблюдались у 72% больных сенестопатиями. Их наличие, видимо, свидетельствует о более остром состоянии больных по сравнению с пациентами, у которых вегетативные расстройства отсутствовали. Подтверждением сказанного служит то, что вегетативные расстройства отсутствовали лишь у 14 из 48 больных с приступообразно-прогредиентной шизофренией, естественно, характеризующейся более острым течением. Наличие вегетативных расстройств у больных с органическими заболеваниями ЦНС, вероятно, связано с наличием соматической патологии и меньше характеризует взаимоотношения сенестопатии – вегетативные расстройства.

Читать дальше