Крупнейшим врачом и естествоиспытателем Рима был Гален (около 131-201 гг. н. э., родом из Пергама), оказавший большое влияние на развитие медицины. В Средние века вплоть до XV-XVI вв в медицине господствовал галенизм – односторонне воспринятое искаженное схоластами и церковниками учение Галена. Наряду с практической врачебной деятельностью Гален много занимался анатомией и физиологией. Производя вивисекции на животных, он расширил представление о строении животного организма и процессах, совершающихся в нем. Так, Гален установил, что стенки желудка, кишок, артерий, матки и др. не однородны, а состоят из нескольких слоев, что в мышцах имеются соединительнотканные волокна и разветвления нервов, а не только мышечное вещество, что мышцы состоят из пучков, что их сокращения образуют движения. Он различал, хотя и нечетко, артерии и вены, частично проследил путь движения крови в организме.

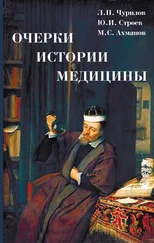

Гален (131-201).

Перерезая у животных спинной мозг на разных уровнях (сохранились зарисовки), Гален наблюдал выпадение двигательных функций. Опыты Галена с перерезкой нервов органов чувств доказали связь этих нервов со способностью ощущения.

Анатомический труд Галена «О назначении частей человеческого тела» (De usu partium corporis humani) издан в русском переводе (М., 1971).

К наивно-материалистическим положениям у Галена примешивались идеалистические телеологические представления о целенаправленности всего совершающегося в природе в духе учения Аристотеля. Из предвзятого положения о целенаправленности вытекали взгляды Галена о строении тела и процессах, происходящих в нем. В отношении всех явлений в организме он ставил вопрос не «почему», а «для чего». По Галену, стенки левого сердца толще и тяжелее стенок правого, чтобы удержать сердце в вертикальном положении и уравнивать незначительную массу поглощенной из воздуха «пневмы» и «разжиженной» ее крови в левом сердце с большой массой крови в правом. В стенках вен, по мнению Галена, имеются поры, чтобы кровь могла проникнуть через эти стенки и питать тело. Стенки же артерий, наоборот, являются плотными, чтобы лучше удерживать тончайшую летучую «пневму», содержащуюся в них.

Центром кровеносной системы Галей считал не сердце, а печень: образующаяся в печени кровь разносится по телу, питает его и целиком им поглощается, не возвращаясь обратно; в печени же образуется следующая партия крови для поглощения телом. Эта схема была общепризнанной вплоть до XVII в., когда было открыто кровообращение. Таким образом, не зная кровообращения, Гален представлял себе своеобразную систему кровоснабжения организма. Считая назначением левого сердца притягивание из легких пневмы вместе с воздухом, он рассматривал растяжение – диастолу, как активное движение сердца, систолу же – как пассивное спадение сердца, т. е. понимал эти процессы совершенно превратно.

Совершающиеся в организме процессы Гален, не будучи в состоянии их объяснить, приписывал нематериальным силам, изначально присущим человеку. Так, пульсирование артерий он объяснял особой «силой пульсации» (vis pulsitiva), рост костей – особой костеобразовательной силой (vis ossificans) и т. п.

В Средние века схоласты и церковники односторонне восприняли учение Галена и превратили его в незыблемую догму, подобно тому как в философии они поступили с Аристотелем, в космологии – с геоцентрической системой Птоломея. Слабые стороны Галена были освящены официальным, непререкаемым авторитетом, положительный же его вклад в естествознание и медицину был отодвинут на задний план. В таком односторонне воспринятом и искаженном виде наследие Галена стало знаменем схоластической медицины и в течение многих веков тормозило развитие медицинской науки. Насколько учение Гиппократа представляло в области медицины материалистическую «линию Демокрита», настолько учение Галена в своем последующем развитии – в Средние века – явилось выражением идеалистической «линии Платона».

В последний период существования Римской империи медицина, как и римская культура в целом, носила черты упадка.

После падения Западной Римской империи (476 г.) Восточная империя (Византия) в силу ряда условий сохранилась и продолжала развиваться на началах нового, постепенно слагавшегося общественного строя – феодализма еще около 1000 лет. В Византии получило завершение развитие медицины античного рабовладельческого строя.

Читать дальше