Также рекомендуется для личностей, посветивших свою жизнь в одну из самых величественных областей человеческой деятельности, как наука, ознакомиться и с художественной литературой по этой области.

1. И. Б. Иссинский. Введение в физику ускорителей заряженных частиц. 2012.

2. А. Н. Лебедев, А. В. Шальной. Основы физики и техники ускорителей. 1991.

3. Ахмедова Г., Холбаев И., Маматкулов О. Б. Атомная физика. 2012.

4. Алиев И. Х., Шарофутдинов Ф. М. Использование ускорителей и явлений столкновения элементарных частиц с энергией высокого порядка для генерации электрической энергии. Проекта «Электрон». 2021.

5. Алиев И. Х. Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителях заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон». 2022.

Тема: Зарождение ускорителей заряженных частиц

История ускорительной техники берёт своё начало ещё во времена самых первых исследований в области изучения строения вещества, и, хотя вопрос о строении материи был поставлен ещё в глубокой древности, его активное развитие начинается лишь чуть ранее открытия радиоактивности Анри Беккерелем. Самые первые попытки в области увеличения энергии генерируемых частиц были приложены ещё во времена первых трубок Крукса, в которых обеспечивался высокий вакуум, что позволяло обеспечить вылет приличного потока электронов под действием термоэлектронной эмиссии.

Но если исходить из самого начала, то в истории ускорителей можно найти немало выдающихся изобретений, новых и ярких физических идей, в некоторых случаях, имеющих характер научного открытия. Однако развитие методов ускорения заряженных частиц и стремление ко всё большим энергиям никогда не были самоцелью и обязательно подчинялись в основном, логике развития ядерной физики и возникшей из неё физики высоких энергий.

Ранее проводимые исследования и постройки в области ускорительной физики можно изобразить при помощи диаграммы, таким образом в существовании объективных закономерностей развития ускорительной техники просто и наглядно убеждает такая зависимость от времени максимальной энергии, достигнутой в лабораторных условиях. В логарифмическом масштабе эта зависимость отражается прямой линией, на которую с некоторыми оговорками попадают и существующие установки, и проектируемые машины. То есть, энергия искусственно ускоренных элементарных частиц экспоненциально возрастает на порядок каждые семь-восемь лет, что отражает объективную закономерность развития науки и физики высоких энергий. При всей важности новых идей в физике ускорителей нельзя отметить, что заметных изломов на этой прямо их появление не вызвало и не привело к подобному случае, наличия каких-либо явных отклонений.

Вероятно, первые соображения о получении искусственно ускоренных частиц появились вместе с зарождением экспериментальной ядерной физики после исторических опытов Э. Резерфорда в 1919 г., хотя к этому времени уже существовали высоковольтные рентгеновские трубки и установки для получения «канальных лучей», в определённой степени, заслуживающие названия ускорителей. Возможности высоковольтной техники того времени, и энергия альфа-частиц естественных радиоактивных изотопов, с которыми ускорители были призваны конкурировать, определяли и ближайшую цель – получение частиц с энергией порядка нескольких МэВ. Впрочем, были, конечно, ясны и принципиальные преимущества ускорителей – возможность ускорения протонов, иных элементарных частиц, а также направленность и большая интенсивность пучка, эквивалентная десяткам и сотням килограмм естественных радиоактивных препаратов. Интересно, что в 20-е годы было высказано довольно много идей ускорения до большой энергии, опередивших своё время и воплощённых в конкретных установках лишь по прошествии многих лет.

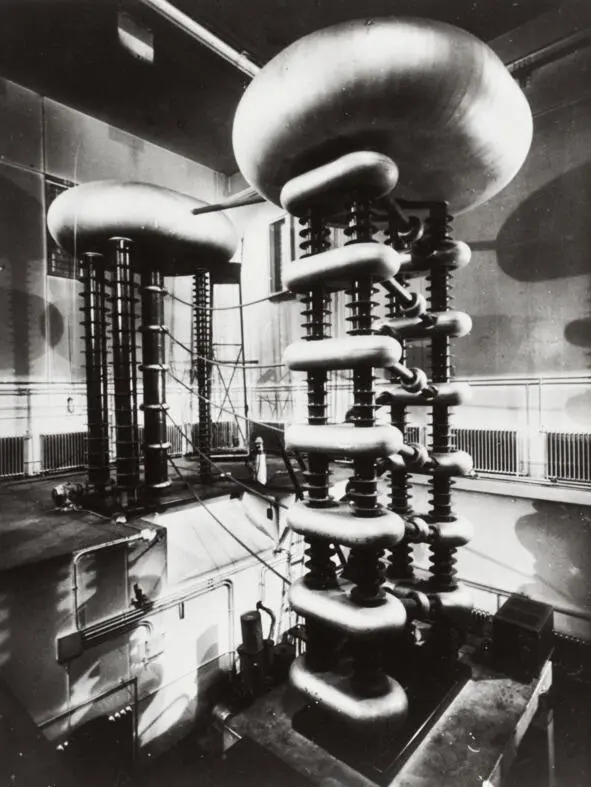

Тем не менее, первая искусственная ядерная реакция – расщепление ядра лития протонами с энергией 700 кэВ – была осуществлена сотрудниками Резерфорда Дж. Кокрофтом и Э. Уотсоном в 1931 году и сразу же повторена в нескольких лабораториях. Эту дату и можно считать началом истории ускорителей.

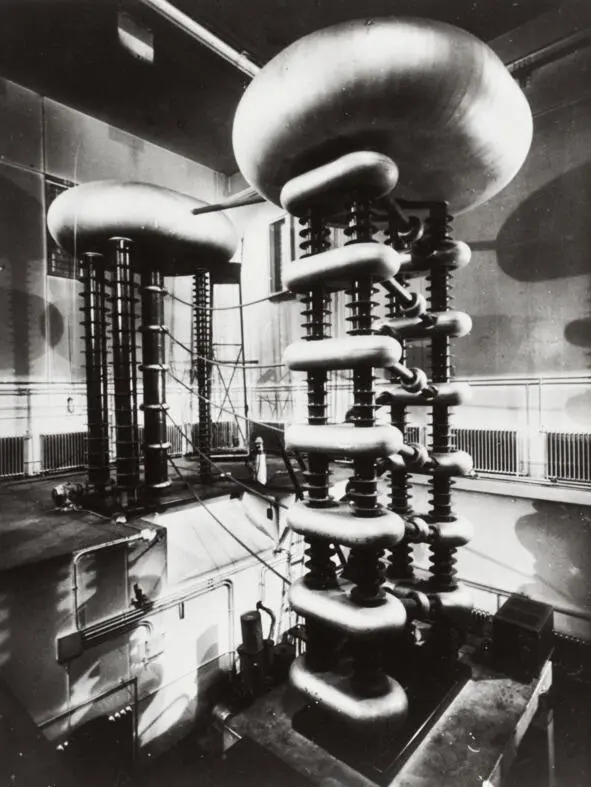

Умножитель Кокрофта-Уолтона

Установка Кокрофта-Уолтона состояла из двух основных элементов – генератора высокого напряжения и ускорительной трубки. Оба они в техническом отношении претерпели в дальнейшем существенные модификации. Одним из основных этапов в развитии электростатических ускорителей было изобретение в 1929 году Р. Ван-де-Граафом из Пристонского университета в США генератора высокого напряжения с механическим переносом заряда. Повышение энергии в этих машинах сдерживалось в основном электрической прочностью опорных изоляторов и ускорительной трубки, по применение принудительного распределения потенциала позволило вскоре получить энергию 2,5 МэВ. В СССР в 1938 году в Харькове был запущен электростатических ускоритель на 3,6 МэВ. Важно также отметить, что к концу 50-х годов ускорительная трубка серийного электростатического ускорителя выдерживала уже на порядок больше, а именно 16 МВ.

Читать дальше