С понятием «костюм» тесно связано понятие «мода», которое в современной науке рассматривается двояко (в широком смысле как феномен, охватывающий, кроме костюма, и другие сферы культуры, и в узком смысле как индустрия по производству модной одежды). Костюмная мода, как «высокая», так и массовая, в полной мере отражает не только культурно-эстетические, но и социальные, экономические, политические, гендерные и прочие особенности определенного исторического периода. Сам костюм и механизмы моды в его употреблении важны для выявления специфики той или иной культуры, поскольку костюм – система, живо реагирующая на ее изменения и наглядно отражающая их.

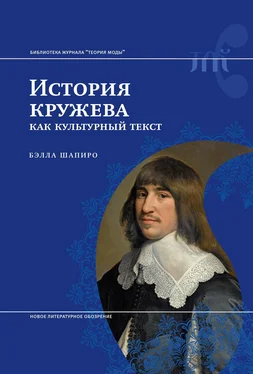

Специальные научные дисциплины о костюме и о моде – costumology & fashion studies – еще только оформляются. Костюм и мода, и современности, и прошлого, на сегодняшний день изучаются преимущественно в рамках различных уже сложившихся дисциплин (культуры повседневности, этнологии, декоративно-прикладного искусства, музейного дела, социологии, художественной экспертизы, научного консультирования художественных производств и др.). Соответственно, история костюма и моды рассматривается сегодня с самых различных позиций. Нас интересует прежде всего историко-культурный аспект этих явлений, который в настоящей работе послужит для уточнения статуса кружева как объекта культуры.

В разное время исследованиями этого специфического вида текстиля занимались отечественные специалисты И. Е. Забелин (1869), С. А. Давыдова (1892, 1909, 1913), Н. А. Бакланова (1928), И.Ф. Никольский (1929), М. Н. Левинсон-Нечаева (1925, 1941), И. П. Работнова (1956), Н. Ю. Бирюкова (1959), Л. В. Ефимова и Р. М. Белогорская (1982), В. А. Фалеева (1983), Н. Н. Бертяева (2010), Н. А. Абушенко (2010), Е. В. Брюханова (2004–2005, 2009, 2012), Л. С. Лаврентьева (2013) и др. Кружево в их работах было проанализировано во многих аспектах: выделены и изучены начало его производства на Руси, особенности кружевоплетения как ремесла, технологические особенности изготовления, специфика кружевного импорта и экспорта; выделен отдельно вопрос символического содержания рисунка узора.

Зарубежные исследователи обращались к изучению феномена кружева не менее широко. С 1865 года до настоящего времени опубликовано несколько десятков трудов, которые так или иначе освещают его историю. Изучение зарубежной историографии проблемы показало, что для иностранных коллег характерен подлинный, имеющий прочные, долгие традиции интерес к кружеву как части национального декоративно-прикладного искусства.

На этом широком фоне можно констатировать отсутствие обобщающих трудов, позволяющих осмыслить место, роль и особенности кружева не только как разновидности текстиля, декоративно-прикладного искусства или элемента костюма, но и как культурного текста, вполне способного выразить специфику культуры, его породившей.

Итак, цель настоящей работы определяется как уточнение роли кружева в качестве маркера принадлежности к определенной культуре , как европейской, так и отечественной. Акцент в работе сделан на периоде Belle Époque, который стал не только культурным ренессансом, но и «золотым веком» возрождения старинного кружева. Именно в это время создаются подлинные шедевры, авторы которых переосмысливают все известные им исторические стили.

В основе настоящей работы находится авторская методология [5] Костюмология является молодой дисциплиной, методология которой находится в стадии формирования. Используемая в книге методология находится на пересечении подходов А. В. Арциховского, А. Л. Монгайта, Ю. Л. Щаповой и Ю. Б. Демиденко. См.: Амальрик А. С., Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. Очерки археологии. М.: АН СССР, 1959. С. 185; Демиденко Ю. Б. История костюма как историческая дисциплина // Теория моды: одежда, тело, культура. 2006–2007. № 2. С. 23; Щапова Ю. Л. Введение в вещеведение: естественно-научный подход к изучению древних вещей. М.: Изд-во МГУ, 2000.

, позволяющая преодолеть возможную нарративность, которая характерна для вещеведения более, чем для других смежных наук. Основой работы является непосредственный контакт с вещью (с артефактом). В первую очередь применяются методы, основанные на исследовании вещей (их поиск, собрание, датировка и атрибуция, реставрация и консервация); для решения этих задач базовыми являются методы типологической классификации и культурно-исторической стратиграфии [6] По А. В. Арциховскому. См.: Щапова Ю. Л. Введение в вещеведение. С. 16.

. Оба этих метода пригодны для изучения не только полностью сохранных вещей, но и их отдельных элементов и фрагментов, в том числе и принадлежащих к современному вещному миру.

Читать дальше