Это то основное, на что я хотела обратить ваше внимание. Я хочу сказать в заключение лишь то, что такое представление о связи слова, мышления и образной стороны мышления, как мне представляется, очень существенно и является одним из тех моментов, на которых мы можем строить несколько измененные в антропологическом смысле программы нового содержания образования прежде всего в области языка и в области мышления. Благодарю вас за внимание.

Х.Х. Вы считаете, что у ребенка изначально есть связь с Богом или ее еще нужно строить? А если ребенок растет в атеистическом окружении?

О.И. Глазунова. Я предполагаю, что, как и у каждого человека, у ребенка открыта связь с Богом, и это реальный феномен. Безусловно, устройство семьи играет тут большую роль, но сама возможность этой связи, сама открытость сознания этому – это условие, на мой взгляд, человеческого сознания. То, что ребенок не знает об этом, не осознает, – уже феномены другого порядка. Но исходный феномен в том, что ребенок этому открыт.

Х.Х. А какова с этой точки зрения роль образования?

О.И. Глазунова. Если говорить в предельном смысле, то в самом слове «образование» этимологически сказано, что подразумевает образование человека, т. е. человек образуется.

Х.Х. …

О.И. Глазунова. Этот вопрос надо развертывать более глубоко, чтобы я могла ответить.

Юрий Вячеславович Громыко. Я бы со своей стороны сказал, что в вашем вопросе есть три совершенно разных момента. Первый момент: безусловно, религиозное сознание может являться определенного типа идеологией, но про это докладчик ничего не говорил. Идеологией, поскольку в сознании есть две совершенно разных части: есть корпус некоторых общепринятых идеологических идей и тип отношения к миру. Корпус идей – это, безусловно, социальный продукт. Что касается определенного отношения к миру, утверждается, что оно существует, оно есть.

Второй момент. Надо ли открывать у человека религиозное сознание или не надо? Мне кажется, вопрос так не стоит, потому что религиозное сознание – это проблема абсолютной свободы. Не религиозная идеология, поскольку она может быть разной, а религиозное сознание – это момент абсолютной свободы. Мне кажется, что абсолютная свобода, безусловно, самая, может быть, огромная и важнейшая ценность. Как человек эту свободу употребит и через какие он пройдет искусы? Здесь я вас отсылаю к общеизвестному моменту, на котором, с моей точки зрения, формировалась практически вся русская философия Серебряного века, – к размышлениям Ф.М. Достоевского о Великом Инквизиторе, где он проблему свободы ставил как важнейшую.

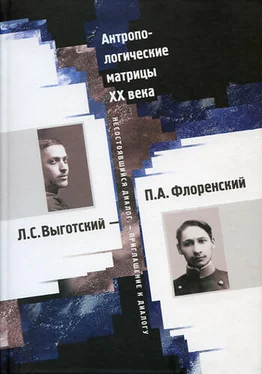

Александр Анатольевич Попов. Я очень благодарен за ваше хоть и короткое, но такое цепляющее выступление. Выскажу некоторые суждения, а потом – вопрос. Удивительна сама тематика постановки именно сегодня, в 2002 году, вопроса о Флоренском и Выготском. С одной стороны, удивительна, потому что такие события в стране происходят, а с другой стороны, может быть, есть некоторые закономерности. Мне кажется, что вы говорили о многом, о некотором сходстве и теорий, и учений, и антропологий или практических антропологий. Вопрос мой вот какой: в чем все-таки принципиальное различие, касающееся антропологических технологий? Потому что навскидку вроде бы можно сказать, что Флоренский – это трансцендентная антропология, Выготский – это уже модернистская антропология, которая начинает растворять антропологический вопрос уже по отношению к вертикали. И вообще-то говоря, у них различны не только рамочные, но и антрополого-технологические представления. Мой тезис заключается в том, что Флоренский – это трансцендентная философия и антропология, а Выготский – это, скорее всего, модернистская, промежуточная какая-то философия. И в этом смысле, когда вы говорили про слово и про речь, могли бы вы на этом примере показать различие подходов Флоренского и Выготского?

О.И. Глазунова. Я отвечу на то, что считаю главным в этом вопросе. Что касается различия технологического аспекта этих подходов, я буду говорить о технологиях в области педагогики, в области образования, потому что антропологические технологии, на мой взгляд, – это технологии либо в области образования, либо в области охраны здоровья, либо в области религиозной практики. Они технологически затрагивают то, что мы называем антропологической сущностью. Если говорить об образовании, то технологическая основа, которую заложил Выготский, связана с его представлением об интериоризации. И все технологии, которые построены на базе теории Выготского (а их огромное количество), связаны с тем, что в качестве механизма развития человека полагается исходное практикование определенного способа деятельности в коллективной форме, которая затем должна быть переведена в форму индивидуальной способности. Вот это заложено Выготским в качестве образовательной технологии. Что касается Флоренского, то там все определяется тем, что это религиозная философия и что выделяется совершенно другой слой механизмов формирования личности и сознания, их изменений, связанных с культом. Поэтому антропологические первомеханизмы, которые для Флоренского важны, связаны с культом.

Читать дальше