Важнейшим моментом отношения мысли к слову, первой тринитарной ипостаси ко второй, является также другая проблема: пользуется ли мысль готовой формой и, следовательно, речевым формализмом, или эта форма впервые обретается, т. е. осуществляется акт формотворчества. Акт формотворчества означает выход за сложившуюся мысль в необходимость переопределять мысль, подыскивая для нее форму. В этих переходах, на наш взгляд, скрыта и сложнейшая философская проблема взаимоотношения платонизма и традиции перипатетиков.

Итак, в основе тринитарных отношений ипостасей лежит энергия любви, делающая возможными сами переходы мысли в слово, мысли в одухотворенное деяние, деяния в мысль, деяния в слово и т. д. Именно эти тринитарные отношения являются личностнообразующими, гипостазирующими лицо, т. е. рождающими ипостась, которая обладает энергией мышления, мыслеобраза, деяния и слова. Личность и есть не что иное, как включенность подобных переходов в тринитарное таинство.

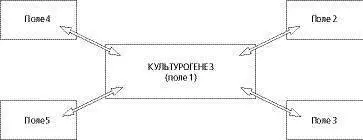

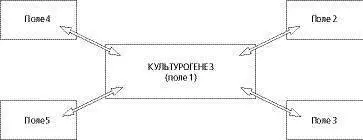

Прослеживая связь тринитарных отношений ипостасей Святой Троицы, затем идею генезиса важнейших способностей и функций мышления, речи-коммуникации, действия, рефлексии и понимания, мы могли бы сказать, что сама по себе искомая антропологическая матрица складывается для нас как минимум из четырех-пяти сложнейших опосредований:

Структура антропологической матрицы по П.А. Флоренскому

из способов описания происхождения этих процессов в системе культурогенеза, как филогенеза, так и онтогенеза, в их возникновении (поле 1 искомой матрицы);

из попытки описать, символически указать отношения ипостасей Святой Троицы на языке своеобразных мыследеятельностных процессов: мышления, речи-общения, деяния-действия (поле 2); из прорисовки способностей души (поле 3);

из мыследеятельностной интерпретации высших антропологических образцов носителей духовных практик, осуществляющих трансценденцию, выход и снятие привычных форм осуществления данных социокультурных процессов (поле 4);

и наконец, все это, вместе взятое, задается как культуральный ландшафт антропогенетического поля взаимодействия представителей разных цивилизаций, разных этносов с другими этносами (поле 5).

Выделяемая нами антропологическая матрица, представленная частично в учении о. Павла, должна рассматриваться не как система уточняемых вложений, конкретизируемых представлений о человеке, строящаяся как движение от оппозиции антропогенез – терогенез через нормогенез – патогенез и культурогенез – социогенез к онто– и филогенезу, но как система запределевающих полей описания мыследеятельностных функций по отношению к культурогенезу. По отношению к полю культурогенеза осуществляются запределивающие снятия в четырех других полях, которые позволяют установить границы культурогенеза – границы дерзновения в человеческом развитии.

Матрица мыследеятельностных способностей и душа

В.П. Зинченко мы обязаны попыткой возвращения представлений о душе в современную психологию, хотя это направление развивают и несколько очень интересных работ О.И. Генисаретского 12. В.П. Зинченко совершенно прав, утверждая, что без интуиции души психология и антропология остаются незамкнутыми и принципиально не целостными. Задавая понятие души, выдающийся российский психолог обращает наше внимание на то, что своеобразный геном единицы души оказывается связанным с организацией трех образований: слова, образа и действия. Понимая принципиальную важность этих трех выбранных элементов при построении представлений о душе, мы вместе с тем считаем, что эти элементы являются вещно-морфологическими образованиями, и при построении понятия души было бы важно начать с выделения процессов мыследеятельности, поскольку они образуют онтологическую единицу устройства полной мыследеятельности. Подобную предельную единицу мы и должны обнаружить в душе.

С этой точки зрения мы считаем, что строение души может быть выделено на основе предельных редукций процессов схемы мыследеятельности. Так, редуцируя полную мыследеятельность исключительно до процессов мышления, в котором нет ни коммуникативности, ни элементов действия, мы получаем воззрительную созерцательность, то самое intellectuele Anschaung, о котором говорил и писал И.Г. Фихте 13. Это, собственно, и есть созерцательная идеирующая душа, по Аристотелю, культивирование способностей которой является задачей подлинных философов. Редуцируя полную мыследеятельность исключительно до процессов действия, в которых нет ни мыслительности, ни мыслекоммуникативности, связанной со способностью сообщительности и восприимчивости понимания, мы получаем волятивность, волевую произвольность в осуществлении действий, деяний, актов, ключевым моментом которых является Fiat – «Да будет!». И наконец, редуцируя полную мыследеятельность до коммуникативности, в которой нет мыслительных компонент и компонент, связанных с действием, мы получаем способность улавливать новую интенциональность мыслеобразов, что у Платона называлось диалектикой, диалог души самой с собой. Собственно, созерцательность, волятивность и отзывчивость, чувствительность к направленности сознания образуют важнейшие первофункции души. Возможность связать и интегрировать, объединить в живое органическое целое эти первофункции или, наоборот, невозможность их согласовать, определяют, собственно, еще четвертую первофункцию души, а именно ее аффективность. Речь-язык при этом исходно оказывается сращен с первофункциями души, создавая условия или, наоборот, блокируя проявления созерцательности, волятивности, эмоциональности-аффективности, откликаемости на новую направленность. Энергема души является своеобразным резонирующим ресурсом человека в ситуации персонализации и обретения личной формы.

Читать дальше