1 ...7 8 9 11 12 13 ...34

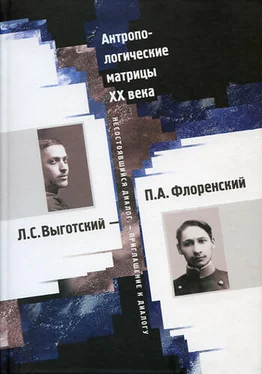

Антропологические матрицы ХХ века

Юрий Вячеславович Громыко

Введение

Рассмотрение двух важнейших фигур, Л.С. Выготского и о. Павла Флоренского, за которыми стоят целые направления антропологических исследований и разработок, является невероятно важной задачей в современной ситуации для формирования отечественного гуманитарного знания. Эти два выдающихся методолога и философа гуманитарного знания, как нам представляется, надолго определили и расчертили само возможное поле гуманитарно-антропологических исследований и наиболее актуальных и интересных подходов.

Достаточно сказать, что на Западе существуют целые направления и общества тех, кто продолжает разработку идей Л.С. Выготского, считает себя представителем культурно-исторического подхода. Благодаря такому выдающемуся последователю Выготского, которым являлся В.В. Давыдов, на Западе создан постоянно действующий Конгресс по исследованию теории деятельности, культурно-исторической теории 1. А в Южной Америке начинается своеобразная реконкиста, основанная на принципиальном отнесении Выготского к основателям марксистской психологии. Здесь возникает даже небольшой своеобразный скандал, связанный с новым интересом к Выготскому. Многие психологи, разрабатывающие проблематику культурно-исторического подхода, считают, что Выготского неверно и необоснованно рассматривать в качестве представителя марксистской психологии. И вместе с тем возникла своеобразная группа южноамериканских психологов, сосредоточившихся вокруг Мария Гольдера, активно обсуждающих работы Махомеда эль-Хамуди, иракца по происхождению, работающего сейчас в США. Они утверждают, что хотят продолжить разработку именно романтических революционных идей Выготского, при этом противопоставляя себя деятельности такого видного американского продолжателя Выготского и Лурии, каким является Майкл Коул 2. Это факт достаточно знаменателен, так как он позволяет утверждать, что это поле очень подвижное и живое.

С другой стороны, проведен целый ряд конгрессов, посвященных работам Флоренского, опять же за границей. В частности, Потсдамская конференция 2000 года 3. Замечательные работы о. Павла, которые переиздаются и впервые издаются полностью (до этого мы знали их только в списках и сокращенно), позволяют рассматривать антропологическое и психологическое знание, знание о возрастании человека в принципиально другой рамке, соотнесенной и связанной с духовным и богословским знанием, с другим прочтением представлений о культуре, как формирующейся прежде всего в системе культа. Так, формирующееся и возникающее поле требует некоторой специальной работы по расстановке – если пользоваться очень важной идеей Флоренского – Термина, бога межи, что позволяет прорабатывать и выявлять границы, которые возникают и прорисовываются между указанными двумя системами 4.

Сам по себе знаменателен тот факт, что существуют психологи, достаточно плодотворно и одновременно работающие в нескольких направлениях: над разработкой проблемы духовной и христианской психологии, с одной стороны, и экспликацией и созданием новых представлений в культурно-исторической научной психологии, с другой. Я имею в виду прежде всего В.И. Слободчикова и Б.С. Братуся, хотя вопрос о том, как они сами идентифицируют и обозначают себя, – особый. Но, на наш взгляд, налицо достаточно сложная проблема проведения границ и вычленения различий подходов при сопоставлении этих двух струй мысли и направлений работ.

С другой стороны, соотнесение и сближение полей этих разных подходов начал В.В. Давыдов, мой учитель, сделавший это в свойственной для него предельно емкой и обнаженной форме в предисловии к книге о. Бориса Нечипорова «Времена и сроки» 5, обращая внимание на то, что «серьезные публикации о духовном сознании и духовной уникальности и самости человека связаны с ориентацией на религиозную философию и психологию». «Исходные основания духовной психологии и педагогики братства» – таков один из важнейших предметов изучения и работы, который выделил В.В. Давыдов в вышеуказанной книге о. Бориса, – «…не совпадают с основаниями, привычными для меня и для многих других наук, и вместе с тем они взаимно дополняют друг друга. То, что отсутствует в одних, имеется в других. И как я говорил несколько выше, такие разные, но дополняющие подходы не нужно сглаживать. Они решают разные жизненно важные задачи».

Читать дальше