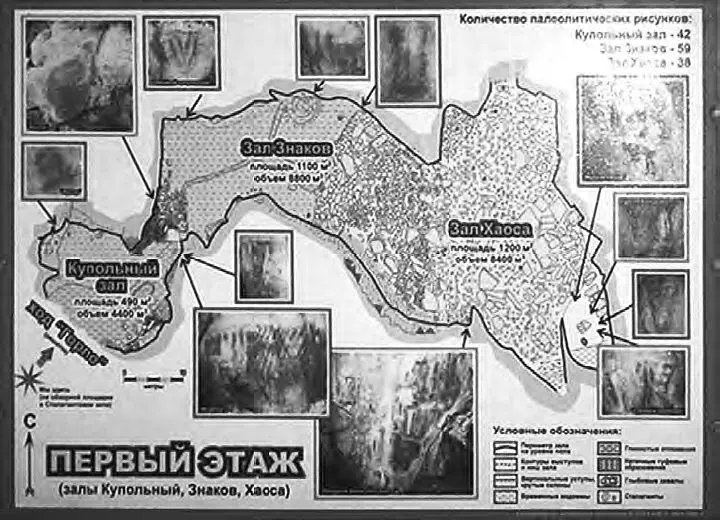

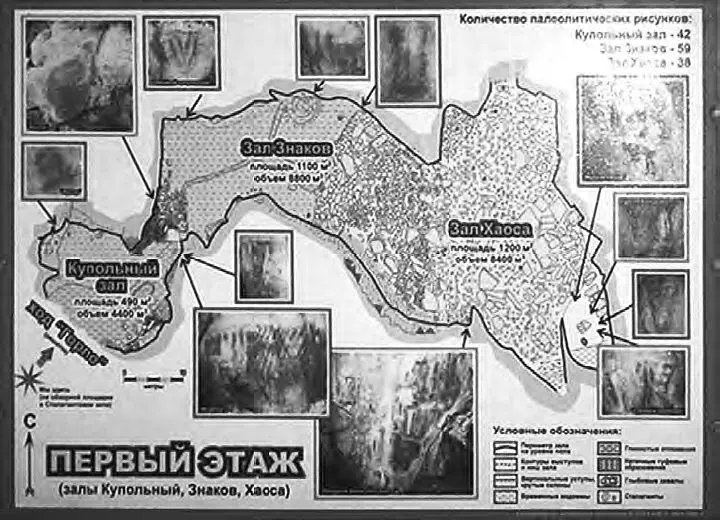

«Поскольку для сохранения рисунков пещера закрыта для свободного посещения в феврале 2012 года, фотографам Александру Марушину и Григорию Сухареву, а также научному сотруднику Ольге Червяцове было поручено создать виртуальный фототур для возможности интерактивного посещения всей пещеры любым желающим (см. рис. 1.22). С июля 2012 года для этого установлен интерактивный киоск в музее на территории заповедника» [101].

Наряду с различными другими находками, свидетельствующими о деятельности человека, здесь были найдены многочисленные комки той же самой охры, которая использовалась для приготовления красной краски. Среди находок была также и небольшая глыба известняка, отвалившаяся в древности от стены и сохранившая на одной из своих плоскостей часть красочного изображения мамонта. Собранный в культурном слое древний древесный уголь позволил получить абсолютную дату – 14680 ± 150 лет тому назад.

Росписи и рельефы покрывали десятки, сотни метров или даже несколько километров стен и сводов. Например, в Каповой пещере встречаются изображения мамонтов, лошадей, носорогов от 44 см до 1,12 м; на потолке Альтамиры бизоны нарисованы в натуральную величину, а в пещере Ласко есть изображения 4–6 метровых быков.

Образ зверя в творчестве первобытных людей мадленского времени по сравнению с предшествующим периодом приобрел гораздо более конкретные и жизненно правдивые черты. Первобытное искусство теперь пришло к ясному пониманию строения и формы тела, к умению правильно передать не только пропорции, но и движение животных, быстрый бег, сильные повороты и раккурсы.

В 60-х гг. прошлого века советский исследователь А. Столяр опубликовал ряд работ [3, 4 и др.], позволивших ему выдвинуть интересную и неплохо аргументированную гипотезу. Ее суть сводится к следующему.

Рис. 1.22. Схема первого этажа Каповой пещеры [101]

Рисунки верхнего палеолита свидетельствуют о том, что они были сделаны опытной рукой, уже аккумулировавшей навыки изобразительно-творческой деятельности. Отсюда вывод: искусству предшествовал период, когда создавались произведения, еще не являющиеся художественными. Без этого искусство было бы невозможно. Поиск такого периода привел мысль исследователей к уже известных нам неандертальским медвежьим пещерам. Эти пещеры не были обитаемыми, в них древние люди выставляли атрибуты своих охотничьих трофеев – головы медведя и его лапы, очевидно вместе со шкурой, то есть создавали своеобразные выставки, посвященные зверю, древнейшие «музеи». Поскольку проблемы неандертальца волновали довольно сильно, ему нужно было время от времени разряжать свои эмоции («пусть самые дикие и грубые, но очень сильные») посредством имитации сражения со зверем. Останки медведя вполне могли служить таким возбуждающим средством, и желаемая разрядка наступала. Согласно излагаемой точки зрения, это было преддверием первобытного искусства. Затем останки медведя заменяются натуральным макетом зверя, а в так называемый глиняный период на смену натуральному макету с глиняной основой приходит глиняная скульптура , подобная той, что нашел спелеолог Норберт Кастере во французской пещере Монтеспан (см. рис. 1.35). Эта скульптура представляла собой грубый глиняный слепок медвежонка, на который, вероятно, набрасывали шкуру, а голова у него была натуральная: об этом свидетельствовал лежавший на полу перед скульптурой череп зверя. Значит, человек уже стал ваять, лепить, то есть заниматься характерным для скульптора трудом.

«Постепенно образ зверя все больше обобщался, хотя глиняная скульптура все еще не оторвалась полностью от натуры: в глину, из которой был сделан медведь стоянки Дольни Вестонице (Чехия), были добавлены животный жир и кости» [104].

Однако (мы продолжаем изложение той же гипотезы) скульптуры такого рода были массивны, разваливались под тяжестью собственного веса, от ударов копий охотников. Чтобы продлить их существование, фигуры стали лепить прислоненными к стене, толщина их уменьшалась, и постепенно они превратились… в барельеф . Барельеф дал начало контурному рисунку на глине, затем он был перенесен на скалу, на скульптуру из камня и т. д.

Мы пока не будем оценивать приведенную здесь точку зрения. Отметим только, что, во-первых, есть концепции, в которых происхождение одних видов искусства от других представлено прямо противоположным образом. Так, Н. Н. Миклухо-Маклай рассказывает о том, что у папуасов «простой орнамент переходит в барельеф, а затем через горельеф и фигуры». «Папуасское искусство каменного века доказывает вполне эту последовательность, – продолжает он. – Я много раз наблюдал различные стадии изготовления этих фигур, причем нередко такие фигуры остаются незаконченными. У меня есть значительное количество рисунков, иллюстрирующие сказанное» [8, стр. 102]. Г. Кюн считал, что рисунок и пластика появляются одновременно [9, стр. 23].

Читать дальше