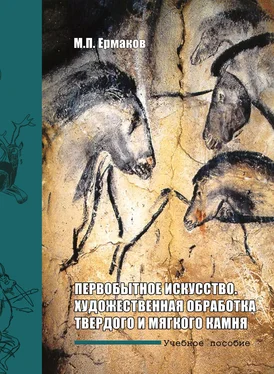

Единственным качественно новым археологическим материалом, появляющимся вместе с новым биологическим видом человека, является изображение – скульптурные, графические, живописные геометрические знаки, а также образы, созданные по подобию предметов, существующих в природе.

Весь длительный период каменного века разделен на три части – палеолит, мезолит и неолит – в строгом соответствии с технологии обработки камня. Отправимся в экскурсию по вехам истории ремесленного первобытного искусства.

«Исследователи полагают, что самыми привлекательными формами камня были окатанные гальки, или иначе голыши. Они напоминали употребляемые в пищу плоды и были очень удобны для удержания в руке. На первых порах такие голыши применялись в том виде, в каком создала их природа. Но сфера их использования была крайне ограничена. Поэтому человек с течением времени начал изготовлять из них путем грубой оббивки простейшие инструменты в виде ножей, скребков, рубил. Для их приготовления годились далеко не все гальки. Тут важнее были не форма, размер или вес голыша, а твердость и прочность самого камня. Поэтому первобытные мастера стали специально искать подходящие породы» [22].

Наиболее пригодными для изготовления орудий труда были уплощенные и вытянутые в длину гальки из диорита, кварцита и кремня (названия пород древние люди, конечно, не знали, но уже могли судить какой камень тверже). На поиски их отправлялись древние «рудознатцы», закладывая по пути основы минералогии и петрографии – важнейших наук о камне. Гальки оббивались прямо на месте находки несколькими ударами до придания им требуемой формы.

«Древнейшую среднеазиатскую стоянку обнаружил в Таджикистане профессор В. А. Ранов. Там, в палеопочве – мощных лессовых отложениях, достигающих 100 м толщины, – найдены галечные орудия возраста примерно 800 тыс. лет» [70].

«Примитивная форма этих галечных орудий заставила в свое время ученых поначалу усомниться в том, что в их производстве участвовал человек, а не стихийные силы природы. Основания к таким сомнениям были. Например, некоторые камни, в частности доломит, при естественном выветривании способны растрескиваться и рассыпаться на обломки с острыми кромками. По форме и величине они очень напоминали найденные орудия, сделанные из галек рукой человека. Однако непрерывно пополняющаяся коллекция их, и новые совершенные методы исследования, убедительно доказали, что находки представляют продукт труда» [22].

Теперь этот факт является установленным и общепризнанным. В археологии выделена даже особая « галечная» культура, одна из самых ранних в истории развития человеческого общества.

Надо полагать, что одни и те же люди, которые «приискивали» гальки для изготовления орудий, совмещали в своей деятельности две профессии: «геолога-поисковика и каменотеса».

В борьбе за качество выпускаемой продукции древние мастера совершенствовали технологию производства, постепенно с течением времени вводя новые операции. Так для шелльских ручных рубил требовалось 10–30 ударов, а ашелльских – 50–80 и более (шелльская и ашелльская культура – археологические культуры древнего палеолита. Древность первой составляет 300–700 тысяч лет, а второй – 100–400 тысяч лет). Неолитичный мастер при шлифовке топора совершал до 50 тысяч движений камня по абразивному материалу за 8-10 часов работы.

«О том, какой высокий уровень мастерства был достигнут при этом, убедительно свидетельствуют кремневые топоры из северо-западной части Ютландии; найденные при раскопках в странах Западной Европы топоры из жадеита, зеленоватого минерала, встречающегося в Пиринеях и Западных Альпах, а также острые, словно стальные, ножи из обсидиана, которые изготовляли в Венгрии, на Сардинии, Липарских островах, острове Мелос в Эгейском море и на Кавказе. Было доказано на практике, что каменным топором, которому не одна тысяча лет, вполне можно срубить и обтесать за короткое время дерево» [37].

Следующим завоеванием в культуре обработки камня стали методы скалывания и расщепления. Лучшим материалом для изготовления небольших орудий был признан кремень, а в тех местах, где его не было, обсидиан. Эти камни, имея относительно высокую твердость, обладали к тому же способностью при раскалывании образовывать узкие и тонкие пластинки с острыми режущими кромками, которые могли длительное время «держать» такую «заточку».

Помимо кремня и обсидиана использовались кварцит, окаменелое дерево, кремнистый туф, глиняные и известковые сланцы, граниты, диабазы, мелкозернистые песчаники и другие породы, преимущественно твердые и хрупкие, которые легко могли обрабатываться ударными способами. Другие камни, например, нефрит, хотя и были крепкими, но трудно поддавались обработке ударами вследствие своей вязкости.

Читать дальше