Из всего обилия семиотических идей Шпета нам представляется главной его оригинальная концепция знака и смысла, которая в своей сущности отличается от прочих современных Шпету концепций: Ч. С. Пирса, Ф. де Соссюра, Г. Фреге, Ч. Огдена – И. Ричардса или К. Бюлера. Коренным отличием здесь является онтологизм учения русского философа и его направленность на процесс понимания знаков, что особенно существенно для семиотики художественного процесса. Категория отношения , как нам кажется, является опорным пунктом в шпетовской концепции знака 51 51 В этом отношении Шпет оказывается неожиданно близок учению о знаке в древнеарабской семиотической традиции, в которой выделяются три элемента знака: «звукосочетание», «смысл» и «отношение указания». См. об этой традиции в [Смирнов 2005].

. «Онтологическое положение знака» мыслится Шпетом в том, что «он не только субъект отношения, которому соотносительно значение, но он сам также есть некоторое отношение, предполагающее свои термины» (520) 52 52 Здесь и далее в скобках указываются страницы по изданию [Шпет 2005].

. Что подчеркивает Шпет, различая понятия «субъект отношения» и «отношение как таковое»? Субъект отношения – категория статическая, в то время как отношение само – это динамическая категория. Отношение значит в шпетовском смысле процесс отнесения. Именно на этом процессуальном значении категории отношения настаивает Шпет. Если знак как субъект отношения описывается своими внешними формами, то знак как отношение само по себе описуем посредством присущих ему «внутренних форм».

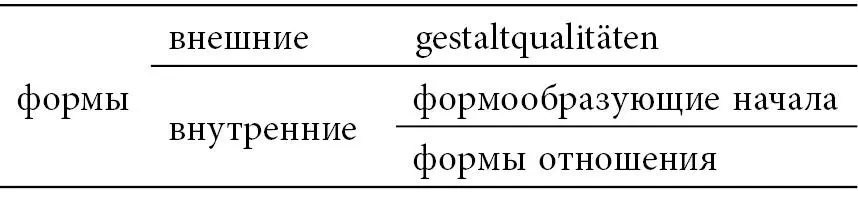

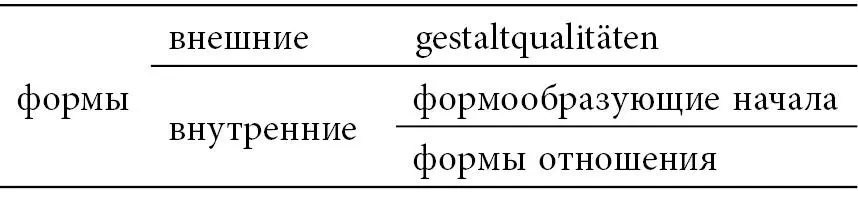

Различение внешних и внутренних форм в дальнейшем Шпет разовьет в отдельной работе «Внутренняя форма слова», но здесь, в семиотическом контексте, это различение важно для объяснения структуры знака. Шпет выводит следующую таблицу (531):

Как видно, внутренние формы определяются как формы самого отношения, тогда как внешние формы, иначе называемые Шпетом «формами сочетания», относятся к эмпирическому, материальному плану знака. Проецируя на структуру знака, эту схему уже нельзя изобразить в виде диадичной модели Ф. де Соссюра или триадичной модели Г. Фреге, Ч. С. Пирса и К. Бюлера. Модель Шпета принципиально динамична и описывает процесс создания и понимания знака, и в частности слова как знака.

Динамичность слова Шпет иллюстрирует на простейшем примере построения слов и высказываний:

«Часть» слова движется и движет к «целому слову», последнее – к «связи», например, суждения или более обширного высказывания, это – еще дальше и экстенсивнее и т. д. Часть влечет к целому, «вещь» – к «отношению», отношение – к отношению более высокого порядка; и в каких бы категориях – логических, грамматических или метафизических – мы ни выражали эту существенную особенность слова, всегда налицо динамизм и движение (584).

Для всех остальных современных ему теорий знака знак – лишь средство. Шпет вводит в процесс семиозиса категорию целесообразности. Движение сознания субъекта от воспринимаемого знака к значению, сообразующееся с определенной целью (с идеей целого произведения) и осуществляемое внутренними формами этого произведения, и называется им «пониманием» как динамическим (коммуникативным) осуществлением смысла.

Если считать, что семиотические учения Ф. де Соссюра и Ч. С. Пирса являются двумя магистральными традициями в современной семиотике, учение Г. Г. Шпета может быть признано третьей, неявной традицией, «мерцающей в толще истории». Ее отличие от пирсовской и соссюровской нам видится в постулировании внутреннего измерения знака (наличии внутренних форм наряду с внешними) и в целесообразности семиотического процесса (наличии цели создания знака). Для Соссюра знак произволен, и отношение между означающим и означаемым описывается в статичной категории значимости (valeur). Он допускает наличие связи между звуковым образом и понятием, но специфическая природа этой связи как таковой его не интересует. Пирс идет несколько дальше и вводит понятие интерпретанты, то есть некоторый момент субъективности семиозиса. Знак для Пирса – это нечто, означающее что-либо для кого-нибудь. Схема коммуникации выглядит для Пирса так, что определенный знак адресуется кому-либо, чтобы создать в уме этого другого идентичный знак. Пирсовская типология знаков предполагает различные логические связи между разными свойствами знака. Однако здесь также отсутствует внимание к тому, как именно осуществляется в динамике отношение между знаком и значением в смыслообразовании 53 53 Отношения между знаком и значением изучаются, впрочем, непосредственной последовательницей Пирса В. Уэлби в ее триадической теории значения, смысла и значимости [см. о ней Киосе 2017].

.

Читать дальше