Выше уже говорилось о том, что восприятие может осуществляться посредством различных по структуре и функциям перцептивных операций и действий. Далеко не все из них изучены сколько-нибудь подробно и, по-видимому, даже не все известны. Тем не менее представляется полезным систематизировать известные перцептивные операции и представить хотя бы гипотетически их место и роль в процессах восприятия. Подобная систематизация и классификация перцептивных операций и действий может быть проведена по разным основаниям. В основание классификации могут быть положены свойства стимулов, которые подвергаются преобразованиям, задачи, решаемые субъектом, равно как и способы решения этих задач.

Мы избрали в качестве основания для классификации перцептивных действий последовательность появления этих действий в процессе индивидуального развития. В пользу генетического принципа классификации говорит то, что генетическое исследование, наряду с активным формированием перцептивных действий, в ряде случаев является единственным средством проникновения в структуру восприятия. Преимущество генетического исследования состоит в том, что многие перцептивные операции в развитой форме совершаются практически мгновенно, что затрудняет их изучение. Когда же эти операции находятся на стадии формирования, их исследование значительно облегчается.

Например, в развитых формах восприятия трудно провести жесткие грани между операциями обнаружения, различения и идентификации, в генетическом исследовании это оказывается возможным.

Вопрос о различиях между этими операциями достаточно серьезный, так как разные уровни восприятия – достояние не только определенного возраста, не только стадии в развитии восприятия. Каждая последующая операция своим появлением не отменяет предыдущую. Иными словами, в структуре развитого восприятия есть место для каждой из операций, складывающихся в процессе развития. Однако они могут существенно отличаться от своей первоначальной формы. Для выяснения степени этих отличий необходимо сочетание генетического и функционального исследования.

Прежде чем перейти к описанию перцептивных операций и действий, следует остановиться на вопросе о критериях восприятия. Несмотря на то, что довольно детально разработаны некоторые критерии восприятия и создана совершенная техника их обнаружения и измерения, вопрос об их адекватности остается открытым. Так, например, в исследованиях, ведущихся по условно-рефлекторным методикам, возникновение положительной реакции или выработка дифференцировки нередко принимается за показатель адекватного восприятия. Хебб приводит данные экспериментов Лешли и др., в которых обнаружились разные степени восприятия «треугольности» [24] Hebb D.O. The organization of behavior. New York, 1949.

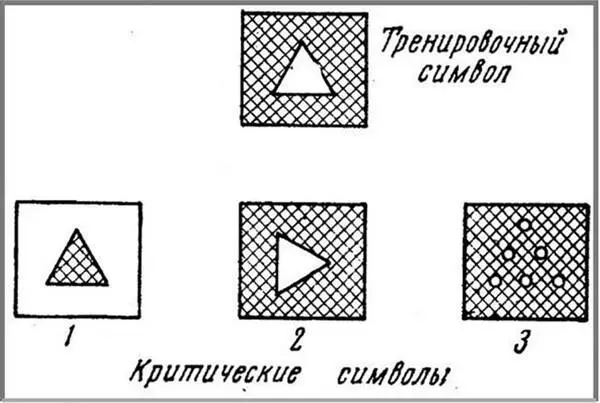

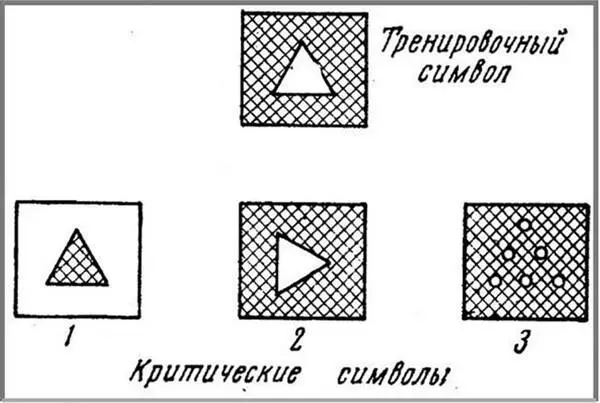

. Крыса, у которой была выработана реакция на белый треугольник на черном фоне, дает случайные ответы на другие варианты треугольника (1, 2, 3) (рис. 3–1).

Рис. 3–1.Тренировочный и тестовый стимулы.

Шимпанзе узнает ту же фигуру в 1 и 2 вариантах и реагирует на них избирательно. Однако она дает случайные ответы на вариант 3. Двухлетний ребенок узнает заученную фигуру во всех трех вариантах. Хебб замечает по этому поводу, что первоначальная выработка реакции на треугольник обеспечивается мозговыми процессами различной сложности. И то, что простое задание теоретически может быть осуществлено простым механизмом, не означает, что мозг работает именно таким образом. Как шимпанзе, так и дети усвоили значительно больше того, что требовалось для решения задачи. Этот «излишек», как правило, не учитывается в экспериментах, проводимых по условно-рефлекторным методикам. Работы по латентному обучению и непроизвольному запоминанию показывают, что этот излишек оказывается не только значительным, но и чрезвычайно полезным.

Таким образом, дифференцировка как возможный индикатор восприятия обладает тем существенным дефектом, что по ее наличию нельзя судить о степени восприятия, иными словами, о тех признаках, которые наблюдатель выделил и на которые он ориентируется при выполнении действия. Правильнее будет сказать, что об ориентирующих субъекта признаках в случае дифференцировки твердо можно судить лишь в случае использования одномерных стимулов. Когда же стимулы имеют большое число измерений, такого заключения сделать нельзя. Второй недостаток дифференцировки как индикатора восприятия состоит в том, что остается неизвестным, как совершается процесс восприятия.

Читать дальше