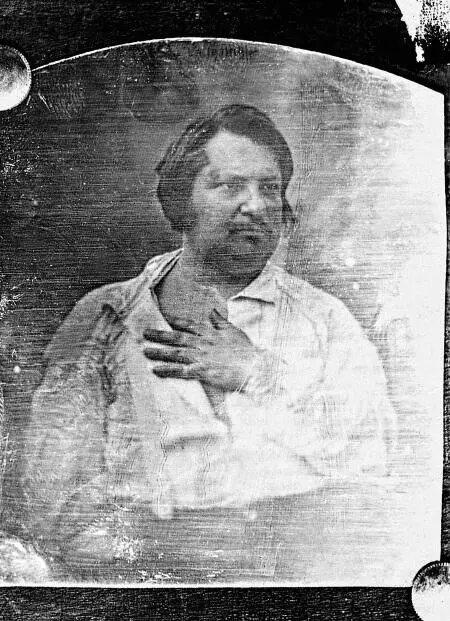

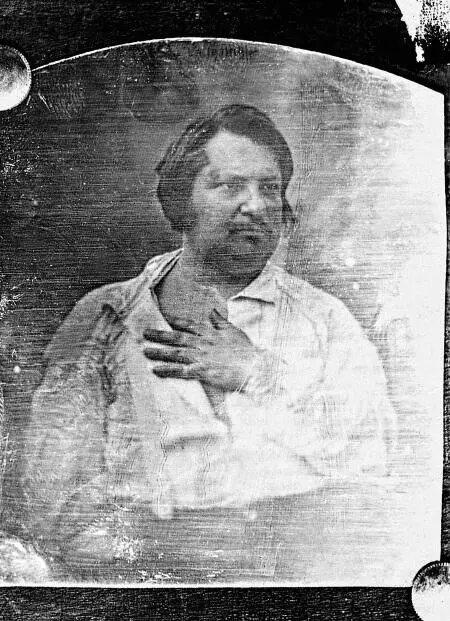

1. Фотография дагеротипного портрета Бальзака из собрания Надара, выполненная владельцем. Печать на альбуминированной бумаге

Глава о Бальзаке вращается вокруг суеверной реакции романиста на изобретение фотографии – реакции, которую он выразил в несколько претенциозной форме «теории призраков». Разъясняя эту теорию, Надар пишет:

Итак, каждое тело в природе оказывается, по Бальзаку, состоящим из ряда призраков, которые бесконечно накладываются друг на друга, скапливаясь тончайшими слоями во всех тех образах, в каких воспринимает это тело зрение. Поскольку человек заведомо неспособен к творению – то есть к превращению неосязаемой видимости в твердую вещь, к созданию вещи , чего-то, из ничего , – каждый дагеровский снимок схватывал, выделял и удерживал, с ним смыкаясь, один из слоев избранного тела. В свою очередь, тело с каждой подобной операцией теряло один из своих призраков, то есть часть своей врожденной сущности [10].

В оставшейся части главы Надар изъясняется высокопарно-ироническим тоном. Вслед за Бальзаком к делу о призраках привлекаются Теофиль Готье и Жерар де Нерваль, и Надар больше подчеркивает их ученическую приверженность теории, чем их сомнения по поводу искренности Бальзака. С высоты человека науки он великодушно прощает своим друзьям-литераторам примитивистские фантазии.

Между тем вторая глава его книги повторяет аналогичную фантазию в иных терминах. Озаглавленная «Отмщенный Габезон», она начинается с письма, полученного Надаром в 1850-х годах от некоего провинциала по фамилии Габезон, который просил фотографа исполнить его портрет. В письме нет ничего необычного, за исключением того, что, основываясь на уверениях загадочного «друга» Надара, Габезон полагает, что фотография будет сделана в Париже без его присутствия, тогда как он может оставаться дома, в городе По. Решив оставить эту курьезную просьбу без ответа, Надар позабыл о ней до того дня, когда двадцать лет спустя в его студию пришел молодой человек и объявил, что разработал технику, позволяющую осуществить пожелание Габезона, то есть фотографию на расстоянии. Состоятельный приятель Надара (его имени он не называет), также присутствовавший в это время в студии, поддается чарам технического жаргона, на котором изобретатель объясняет свое открытие, и воодушевляется идеей провести эксперимент. Надар передает предоставленную приятелем сумму молодому человеку, понимая, что перед ним мошенник, которого он больше никогда не увидит. Никакой явной связи между этой историей и «теорией призраков» нет, но тайно поддерживающая ее в психологическом плане идея, а именно глубокая убежденность Надара в невозможности фотографии на расстоянии, представляет собой научную версию той же самой теории. Фотография для него по необходимости связана – более того, непосредственно, почти физически сопряжена – со своим референтом и запускает действие прямого оттиска столь же автоматически, как ходьба по песку.

Это сознание физического, консубстанциального соприсутствия фотографии и ее модели получает сентиментальный оборот в истории о «Слепой принцессе», которую Надар предлагает читателю затем. В 1870-х годах к нему в ателье явилась для портретирования незрячая дама в сопровождении взрослых детей. Узнав, что она принадлежит к ганноверскому королевскому дому, Надар решил, пользуясь случаем, выяснить новости о молодом аристократе, который привлек его внимание два года назад, будучи схвачен в Ганновере после довольно странного инцидента с воздушным шаром. Надар заинтересовался им потому, что нашел в нем союзника в ненависти к аэростатам и в убеждении, что возможны полеты на аппаратах тяжелее воздуха. Осведомленный молвой, что аристократ был изгнан из Ганновера за то, что убил кого-то на дуэли, Надар спросил у детей принцессы, насколько правдива эта информация. Драматическая коллизия заключалась в том, что жертвой дуэли оказался старший сын дамы, которая, по счастью, не расслышала вопроса фотографа. Несчастную мать удалось оградить от ужасающей правды, и неосторожные слова Надара могли нанести ей душевную рану. Надар вспоминает, в какое смятение он пришел, и заключает историю размышлениями о возможных психологических последствиях съемки одной-единственной фотографии, о силе обстоятельств, которые могут быть с нею связаны, – силе столь грозной, что целая жизнь может быть загублена «нечаянно брошенным словом, которое достигло слуха зашедших в ателье фотографа иностранцев» [11].

Читать дальше