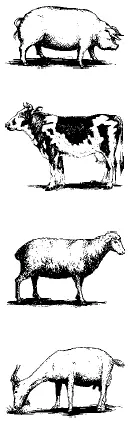

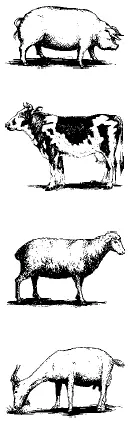

Хозяйство русского крестьянина невозможно себе представить без скота. Даже у бедняков была лошадь, две–три коровы, шесть–восемь овец и свиней. Зажиточные крестьяне имели теплые зимние скотные дворы. Бедные крестьяне держали скот на дворе. В большую стужу маленьких телят, ягнят, поросят крестьяне забирали в избу, специально отгораживая для них часть помещения.

Хлев для скотины крестьянин строил теплым. Через решетчатый настил потолка хлева можно было кидать сено в ясли – ящик для корма. Хлев и жилой дом соединялись между собой общей крышей, поэтому во дворе на земляном полу можно было хранить сани, телеги, колеса, сбрую и другое имущество крестьянина.

Скотина давала много полезных продуктов. Из коровьего молока делали сметану, масло, творог, который называли сыром. Настоящего, современного, сыра в то время еще не знали. Когда резали корову, овцу или свинью, мясо засаливали впрок и варили из него всю зиму щи. Кроме того, овца давала два раза в год шерсть. Из нее делали носки, варежки, грубую шерстяную ткань. Если овцу резали на мясо, то из овчины шили тулупы. Коза давала полезное молоко, козий пух. Куры и гуси обеспечивали семью яйцами и мясом.

Сало, молоко, масло, мясо, кожи, шерсть использовали, как правило, сами крестьяне. Только зажиточные семьи, имевшие гораздо больше скотины, могли что–то продавать.

Крестьянин заботливо ухаживал за скотиной. Каждый день он готовил для скотины в бадье специальное пойло – разваренную в печи кожуру овощей, оставшиеся от помола зерна мякину и отруби – оболочки зерен, перемешанные с некачественной мукой. Все это надо было тщательно приготовить, подогреть. Ежедневно скотину кормили сеном. Одна только корова съедала в день пуд сена (16 килограммов). На год надо было иметь 300 пудов сена, а то и больше. Кроме того, каждая корова выпивала не одно ведро воды. Два–три раза в день хозяйка доила корову. С наступлением дня Егория (23 апреля (6 мая) – покровителя скотоводства и земледелия – скотину выпускали в поле.

Самым главным работником крестьянского хозяйства была лошадь. Без нее земледельческий труд был немыслим. Лошадь и поле помогала вспахать, и навоз для удобрения почвы давала. Безлошадные крестьяне считались совсем бедняками. Пасли лошадей ночью – в ночном, потому что днем ей некогда было пощипать травки: она все время была с крестьянином в поле.

Домашние животные: свинья, корова, овца, коза

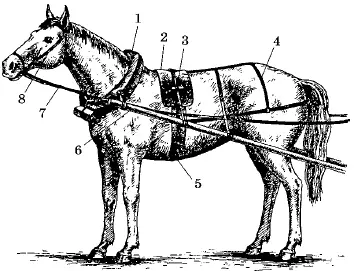

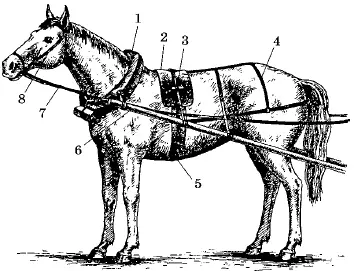

Конская упряжь:

1 – хомут;

2 – седелка с подпругой;

3 – чересседельник;

4 – шлея;

5 – подбрюшник;

6 – оглобли;

7 – вожжи;

8 – узда

Телега

Сани–розвальни

Лошадке и в холодное время года некогда было отдохнуть: широкие копыта помогали ей передвигаться зимой по глубокому снегу, а осенью – по раскисшим дорогам. С помощью специальных приспособлений – хомута, оглоблей, вожжей и узды – лошадь впрягали в телегу или сани (розвальни и дровни) либо ездили на ней верхом.

Узда охватывала голову лошади. К удилам – железным стержням, вкладываемым в рот лошади, крепились специальные ремни – поводья, с помощью которых всадник управлял животным. На спину лошади клали особое сиденье – седло. Если запрягали телегу или дровни, то к узде пристегивали более длинные поводья – вожжи. Упряжь лошади составлял хомут из двух подвижных деревянных клещей, обшитых кожей и подбитых войлоком. К хомуту прикреплялись гужи с оглоблями.

На крестьянском дворе занимались и ремеслами. Крестьянин считался мастером на все руки: плел лукошки, короба и лапти, выстругивал посуду и домашнюю утварь, изготовлял из дерева мебель. Искусство плетения крестьяне освоили в совершенстве. Обувь, которую они делали для себя, должна была быть теплой и непромокаемой. Такими были крестьянские лапти.

Лапти представляли из себя башмаки, которые плели из узких полос коры и подвязывали веревками. Лапоть был неглубоким, с относительно коротким носком и закреплялся на ноге особым способом. В задник вплеталась петля, в которую продевали тонкую лыковую веревку. Ею обматывали ногу крест–накрест и завязывали под коленом. Летом веревка наматывалась на полосы холста, а зимой – на полосы сукна. Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне подшивали их подошвы конопляной веревкой. Иногда делали подошву из кожи. Еще для тепла в лапти подкладывали сена. В таких лаптях ноги не промерзали и не промокали.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Екатерина Кубрякова - Зазеркалье Петербурга [Путешествие в историю] [litres]](/books/389266/ekaterina-kubryakova-zazerkale-peterburga-puteshes-thumb.webp)