Два других толоса частично подверглись разграблению, но оставшиеся в них предметы указывают на богатство имевшихся в них захоронений. Один находится в Рутси, поселении всего в нескольких милях от пилосского толоса, его раскопал профессор Маринатос. Внутри толоса обнаружено большое количество прекрасных гемм, а также несколько великолепно украшенных мозаичных кинжалов, имеющих явное сходство с теми, которые были найдены в шахтных могилах микенских царей.

Другая гробница находится в Дендре (древней Мидии), неподалеку от Микен, она была раскопана шведскими учеными. Внутри толоса обнаружены четыре захоронения, три выделяются богатством и разнообразием предметов. С помощью данной могилы можно проиллюстрировать очевидное различие в погребальных обрядах, существовавших в западной и восточной частях Пелопоннеса.

Практически все толосы, находившиеся поблизости от Микен, были разграблены, и только великолепие их архитектуры позволяет судить о тех богатствах, которые в них находились. Похоже, в каждом из них располагалось всего по нескольку погребений. Иначе говоря, каждая могила в восточном Пелопоннесе была приготовлена как последнее прибежище для одного правителя, его слуги и, возможно, любимого ребенка.

Исключением из данного порядка является так называемая Львиная гробница, расположенная в Микенах, где в полукруглой яме у стены склепа найдены разрозненные остатки более ранних погребений.

Толосы, раскопанные в Мессении, представляли собой фамильные склепы, служившие последним прибежищем для многих поколений. Начиная с середины XIII в. в Микенах сооружение толосов прекратилось, а в остальной части Греции их продолжали использовать вплоть до конца микенской эры. В Фессалии и Мессении толосы, хотя и меньшего размера, продолжали строить еще позже, вплоть до конца протогеометрического периода (до начала X в. до н. э.).

На основе археологических находок можно дать только сокращенное и во многом приблизительное описание погребальных обрядов, совершавшихся в толосе после смерти представителя царского рода. Возможно, большую сводчатую гробницу можно было увидеть во всем великолепии, когда ее открывали, чтобы принять первое погребение правителя.

Если его проводили в «Сокровищнице Атрея», то процессия плакальщиков, сопровождавших погребальную колесницу с установленными на ней носилками с телом, медленно двигалась по длинному дромосу, ведущему в самую середину холма. Справа и слева от них отлого возвышались стены, постепенно закрывавшие солнечный свет. Наконец, перед ними появлялся из мрака гигантский дверной проем с искусно вырезанным антаблементом, опиравшимся на высокие полуколонны, обрамлявшие вход в гробницу. Большие бронзовые двери с позолоченными выступами распахивались наружу, чтобы принять кортеж. При неровном свете факелов свод, украшенный горизонтальными полосами бронзы, сверкал тысячами золотых звездочек. Носилки снимали с колесницы и ставили на земляной пол, покрытый золотым покрывалом. Ярко сверкали парадные одежды, в которые было облачено тело, его голову венчала корона. К поясу прикрепляли его официальную печать и любимый кинжал. Вокруг него расставляли сосуды с едой, фляги с вином, кувшины с маслом и благовонными мазями, необходимые для жизни и ухода за телом во время его последнего путешествия. Рядом с ними клали его личное оружие: сабли, рапиры, кинжалы и копья, а также лук и колчан, набитый стрелами.

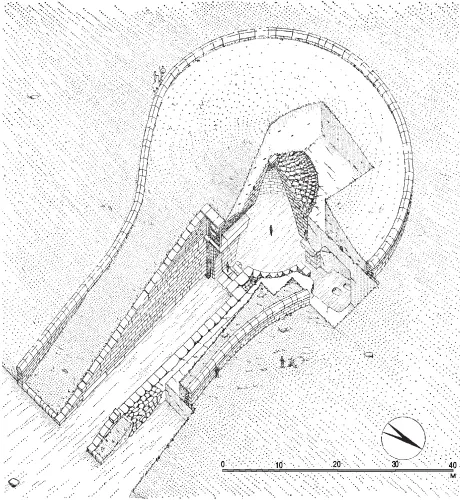

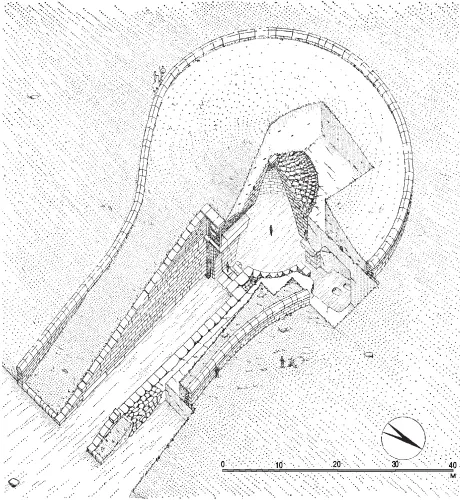

Рис. 29. «Сокровищница Атрея». Изометрия (по Худу)

Одна рапира выполняла особенные функции. Под пение магических заклинаний ее отделяли от остального оружия и ломали, чтобы заключенный в ней дух освободился и отправился на битву за своего хозяина, защищая его от демонов, мешавших добраться до царства мертвых.

Затем плакальщики отходили в сторону, и по специальному сигналу слуги начинали закалывать лошадей, которые привозили колесницу с похоронными дрогами. Они беспокойно храпели в дромосе, как бы предчувствуя свою судьбу. За лошадьми наступала очередь баранов и других священных животных, которых приносили в жертву прямо внутри склепа. Наконец, снаружи зажигали костры, жертв поджаривали, и все участвовали в погребальном пире. Плакальщики воздавали последнюю дань умершему и удалялись, осторожно пробираясь между тел заколотых лошадей, разложенных так, чтобы их морды были обращены друг к другу. После того как большие двери закрывали, каменщики замуровывали вход.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу