Точно так же понимание языковых выражений, высказываемых другим человеком, невозможно без «мысленного обращения» к области обозначаемого и своеобразной «реконструкции» тех элементов и связей из этой области, которые обозначены в соответствующих языковых выражениях. Таким образом, в общем случае в реальный процесс мышления входит в виде важнейшей (и, по-видимому, самой важной) составной части определенное «движение» в области обозначаемого, выделение его элементов, отношений, объективных связей.

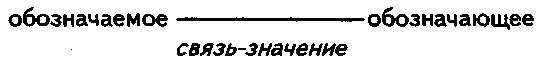

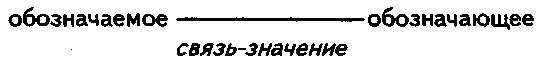

Но это означает, что при графическом изображении процессов языкового мышления или их продуктов — мысленных знаний — мы должны прибегнуть к особым, как бы двухплоскостным фигурам вида (см. также [1958 b*, V, {с. 618–620}]):

(1)

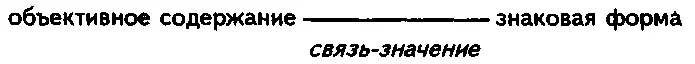

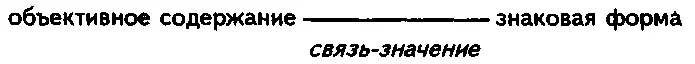

Изображение мышления в виде такой двухплоскостной фигуры в сочетании с дополнительными соображениями о том, что каждая плоскость складывается из множества единиц и между единицами из этих двух плоскостей существует отношение обозначения или «замещения» [1957 а *; 1958 b *, I; 1957 b], позволяет применить для описания мышления категорию «форма — содержание» в том ее понимании, которое было выработано К. Марксом в «Капитале» при анализе структуры производственных отношений буржуазного общества [Маркс, 1955 а, с. 41–77]. Согласно этому пониманию замещаемый элемент подобной структуры (на нашем чертеже — находящийся слева) может быть определен как содержание, а замещающий элемент (правый на чертеже) — как форма. Применяя эти определения к фигуре (1), изображающей языковое мышление, мы приведем ее к виду:

(2)

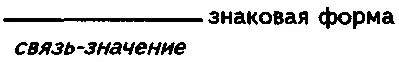

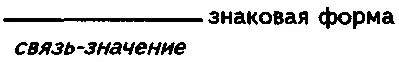

Вопрос о том, что представляет собой обозначающее в языковых выражениях, или, иначе, их знаковая форма, фактически, не вызывает споров; почти все соглашаются с тем, что это — звуки, движения, графические значки, а в самом общем случае — любые предметы и явления. Но значительные разногласия возникают в вопросе, что такое знак. Чаще всего знак отождествляют с обозначающим, или со знаковой формой. Такое понимание исключает функциональный подход к исследованию знака и порождает целый ряд трудностей в объяснении природы языкового мышления (в частности, омонимы в русле такого понимания должны рассматриваться как тождественные знаки). Иногда знаком называют всю структуру (1) или (2), включая в него и обозначаемое или содержание. Это противоречит обычному пониманию отношения между знаком и обозначаемым и, кроме того, как было показано [ 1957а * ], при учете других характеристик мышления с необходимостью приводит к ненаучным идеалистическим выводам такого рода, пример которых дали В. Шуппе и Н. Лосский. Остается третье возможное понимание, которое мы и принимаем: знак есть образование вида:

(3)

Здесь трудным для понимания кажется отождествление значения знака со связью между обозначающим (знаковой формой) и обозначаемым (содержанием). Но эта трудность исчезает, как только мы примем во внимание, что всякий знак, если брать его по материалу, есть просто природное явление — звук, движение, графический значок, и в нем как таковом нет ничего от «субстанции» знака, ничего такого, что делало бы его знаком. Эти природные явления становятся знаками, включаясь в известных ситуациях в определенную деятельность человека, и остаются знаками, поскольку они вновь могут быть включены в такую же, строго фиксированную, общественно-закрепленную деятельность, т. е. поскольку они потенциально «остаются» внутри нее. Но тогда значение знака (собственно, и создающее его специфику как знака, создающее его «знаковое лицо») есть не что иное, как то, что возникает в результате определенной деятельности, определенного способа использования природных явлений, образующих материал знака, в определенных общественных ситуациях. Изображение значений знаков в виде черточек связи является тогда лишь особым, весьма условным способом обозначения той деятельности, которая эти значения создает, [44] Заметим, кстати, что впервые черточки для изображения связей были применены, по-видимому, в химии, причем один из создателей этого способа изображения — Бутлеров — специально указывал, что раскрыть природу связей — значит раскрыть природу определенных динамических процессов [Бутлеров, 1875. с. 12, 13].

и чтобы раскрыть суть и природу значений необходимо, следовательно, проанализировать природу и суть этой деятельности [1957 b; 1958 b*, I–V; Швырев, 1960].

Читать дальше

Грешны шибко? Это ошибки!

Зла невезения -- от ужасов видения.

Зри причину бедствия, как следствия.

Привычки вон! Нем закон!

Он знал социал (язык Бога).

От фабрик пьянство, блат и разврат.

Город вертится -- наказанием держится.

Дело и труд бессмертие ткут.

Промышленные? Оне ведут к войне, ясно? Вполне!

Город мерцает, жизнь отрицает.

Сказал Он! Смерть есть сон.

Плюется мошкой она, глотая слона.

Будет, поверьте, мгновенное воскрешение по смерти.

Ум, слышно на тысячи промышленных, сельхоз умна сто рук по сто она.

Не кайся, свободными делаются, а не рождаются.

Путь не нов к бесконечности слов.

Сознание -- основа желания.

Сознание снова желаний основа.

Воля снова -- дел основа.

В нем торчит троглодит.

Молоко очищает сознание и око.

Рак доколе увеличивает биополе.

Уйдет лихо, прочтя 2500 томов Ямвлиха.

Мена и аура совершенна.

Тебе б долгожителя аморантный хлеб.

У русских испокон в голове закон.

27 литров вина лили рабам в Риме.