1 ...6 7 8 10 11 12 ...174 В истории отечественной культуры идеологически ангажированные (псевдо) фольклорные тексты, комментирующие злободневные политические события, появлялись и до советской власти — например, известная в нескольких вариантах песня на кончину Александра II [54] «Псалом» об императоре Александре II // Исторический вестник. 1898. № 3. С. 1126–1128. См. также варианты: Кульман Н. Песня про кончину императора Александра II // Русская старина. 1900. № 6. С. 651–654; Как восплакалась Россия о своем белом царе // Русская старина. 1890. № 11. С. 363–366; Ончуков Н. Е. Смерть Александра II // Живая старина. 1916. Вып. 4. С. 327–328; Песня про государя Александра Второго царя // Кубанский сборник: Груды Кубанского областного статистического комитета. Екатеринодар, 1899. Т. 5. С. 1–3 (отдельная пагинация). Анализ песни: Иванова Т. Г. «Уготовим бомбы страшные…» // Родина. 1997. № 9. С. 92–96. В те же годы оживляются и некоторые кустарные промыслы, сопутствующие идеологическому «спросу на фольклор»: Hilton A. Russian Folk Art. Bloomington: Indiana UP., 1995; Salmond W. R. Arts and Crafts in Late Imperial Russia: Reviving the Kustar Art Industries, 1870–1917. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

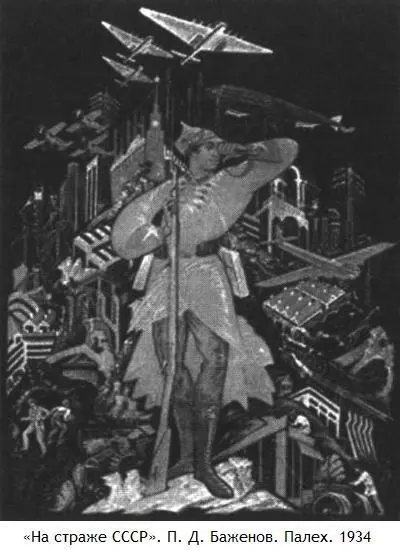

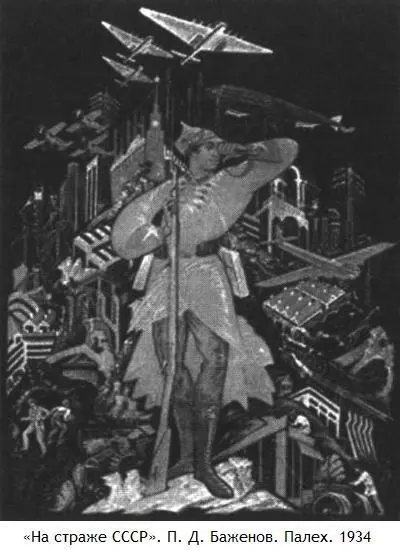

. Но в 1930–1950-е годы производство подобных текстов (а также кустарных артефактов — вроде «палехских» шкатулок с сюжетами на темы революции, Гражданской войны и колхозной жизни) [55] Jenks A. From Periphery to Centre: Palekh and Indigenization in the Russian Heartland // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. № 3. P. 427–458.

становится едва ли не плановым.

Преимущественно именно такие тексты, призванные выражать собою «настроения и чаяния всего советского народа», и представляли собою традицию нового, «советского фольклора» [56] Oinas F. J. The Problem of the Notion of Societ Folklore // Folklore Today. A Festschrift for Richard M. Dorson / Eds. Linda Degh, Henry Glassie, and Felix J. Oinas. Bloomington: Indiana University, 1976. P. 379–397.

. Сегодня во многих случаях нам известны как «заказчики», так и «изготовители» текстов советского «фальшлора» [57] Magidoff R. In Anger and in Pity. Garden City (NY), 1949. P. 151–154; Hartmann K. Die Rhapsodin M. S. Krjukova, ihre sowjetischen Volkspoeme und deren Verhältnis zur Tradition des großrussischen Heldenliedes // Die Welt der Slaven. Jahrgang II. 1957. S. 394–418; Oinas F. J. The Political Uses and Themes of Folklore in the Soviet Union // Journal of the Folklore Institute. 1975. Vol. 12. P. 157–175; Бахтин В. Фольклор подлинный и мнимый // Литературная газета. 1975. № 8. С. 6; Емельянов Л. И. Методологические вопросы фольклористики. Л., 1978. С. 71–93; Miller F. J. Folklore for Stalin. Russian Folklore and Pseudofolklore of the Soviet Era. Armonk; London, 1990; Фольклор России в документах советского периода 1933–1941 гг. Сборник документов. М., 1994; Юстус У. Вторая смерть Ленина: функция плача в период перехода от культа Ленина к культу Сталина // Соцреалистический канон / Под ред. X. Гюнтера и Е. Добренко. СПб., 2000. С. 926–952; Lockwood S. S. From Peasants to Professionals: The Socialist-Realist Transformation of a Russian Folk Choir // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. № 3. P. 393–425 (см. также ее неопубликованную диссертацию: Smith S. L. Soviet Arts Policy, Folk Music, and National Identity: The Piatnitskii State Russian Folk Choir, 1927–1945. Ph.D. diss., University of Minnesota, 1997); Советский эпос 1930–1940-х годов // Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора / Изд. подгот. А. Л. Топорков, Т. Г. Иванова, Л. П. Лаптева, Е. Е. Левкиевская. М., 2002. С. 403–968. См. также ценную по материалам диссертацию: Комелина Н. Г. Эпическая традиция Зимнего Берега Белого моря. История собирания и проблемы текстологии. Дисс. на соиск. учен, степени канд. филолог, наук. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. СПб., 2009.

, но в гораздо меньшей степени прояснено восприятие этих текстов той аудиторией, на которую они были рассчитаны. Представление о том, что значение (псевдо) фольклорных текстов советского времени сводится исключительно к идеологическому «заказу» (как это, например, сделано в известной книжке Франка Миллера с характерным названием «Фольклор для Сталина»), ошибочно хотя бы потому, что наделяет такой заказ эффективностью, соизмеримой с динамикой культурного процесса [58] Miller F. J. Folklore for Stalin. Russian Folklore and Pseudofolklore of the Soviet Era. Armonk; London, 1990 (в русском издании заглавие книги Миллера семантически снивелировано: Миллер Ф. Сталинский фольклор. СПб., 2006). Схожей с Миллером теоретической позиции придерживается, в частности, и Лора Олсон в ценной по материалу монографии о традиции обращения к народной музыке в Советском Союзе ( Olson L. Performing Russia: Folk Revival and Russian Identity. New York and London: Routledge, 2004), странным образом сочетающая убеждение о «неподлинности» просоветского фольклора сталинской поры с признанием подлинности песенного фольклора, возрождавшегося в 1970–1980-е годы силами энтузиастов-фольклористов и музыковедов (см. рец. Эндрю Дженкса на книгу Олсон в: Антропологический форум. 2006. № 4. С. 371–373).

. Между тем существование «фальшлора» труднопредставимо вне аудитории, демонстрирующей свое согласие на его потребление.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу