Эсхил, Софокл, Еврипид подарили миру трагедию как театральный жанр. Уже в те времена появились специальные костюмы, бутафория, подмостки, различные сценические приспособления. Греческий театр навсегда утвердил великий канон, триаду основных жанров: Трагедия, Драма и Комедия.

Здесь мы остановимся и совершим большой «прыжок» во времени, минуя эпоху Римской Империи и Средние века, ибо нас ожидает XVI век – предмет нашего сегодняшнего внимания.

Небольшому городку Стратфорду-на-Эйвоне чрезвычайно повезло: именно здесь в семье фермера Джона Шекспира 23 апреля 1564 года, в день св. Георгия, появился на свет будущий гениальный поэт и драматург. Теперь город знают все; заметим кстати, что его название – это, пожалуй, единственное, о чем не спорят многочисленные исследователи и историки. Существуют тысячи версий и гипотез относительно детства, отрочества и юности «Потрясающего копьем» (так буквально переводится с английского Shakespeare), не говоря уже о взрослых годах поэта. Мы же будем обращать внимание только на самые интересные или правдоподобные из них. Нам важно запомнить, что в обычной, ничем не выдающейся семье рождается мальчик, который получает элементарное, традиционное для Англии того времени образование.

В каком году Уильям появился в Лондоне – неизвестно. Воспользуемся версией, рассказывающей о том, что его увлекла за собой театральная труппа, дававшая представления в Стратфорде. Получил ли Шекспир в это время актерские навыки, доподлинно неизвестно. Ясно лишь, что попал он в самую гущу общественной жизни, так как театр к тому времени очень изменился.

Средневековый театр, предшественник театра Шекспира, был достаточно распространенным явлением. На сцене в те времена разыгрывались преимущественно библейские сюжеты. Церковь периодически боролась с театром, и если не считать комедиантов, показывавших на площадях под открытым небом простенькие интерлюдии, то в основном средневековый театр ассоциируется с жанром «моралите» – назидательных драм, появившимся в период перехода к Возрождению и существовавшим до конца XVI века.

В эти годы персонажи типичны, универсальны, а сюжеты продиктованы религией. Но в середине XVI века театр отдаляется от универсальной аллегории и пускает корни в народные традиции. И если говорить об английском театре, то он к концу XVI века становится любимым развлечением всех социальных классов. Для маленьких городков и деревень театр – событие, а для Лондона – неотъемлемая часть жизни елизаветинской столицы. Аристократы, ремесленники, торговцы, ученики – все спешат к театральным подмосткам, независимо от того, где они расположены. В эти годы появляется первая английская трагедия «Горбодук», действие которой напоминает классические античные образцы, а композиция – трагедии Сенеки: пятиактная структура, историческая или псевдоисторическая тема, обращение к пантомиме для объяснения содержания, смесь рифмованных и нерифмованных стихов, набор белых стихов, прерываемых рифмованными десятистишиями.

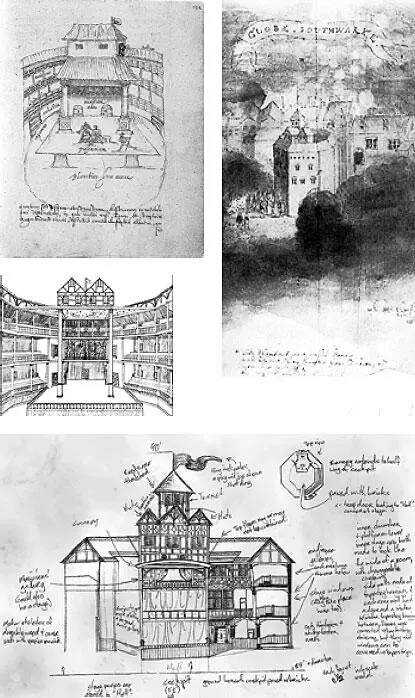

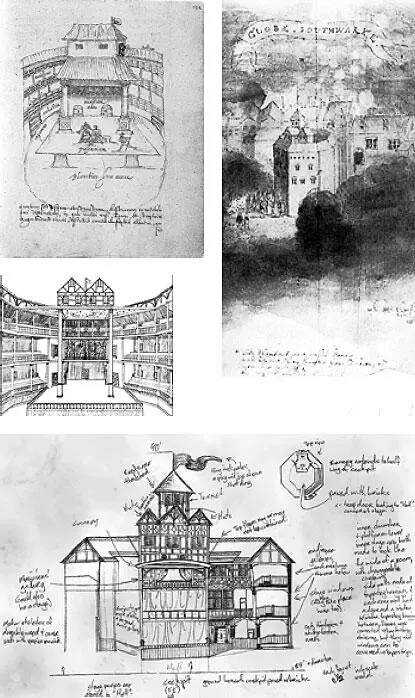

Пьесы в эти годы ставятся во временных театрах, размещающихся в больших залах дворцов или университетов или на постоялых дворах. Еще не существует театров, понимаемых как постоянное помещение, а бродячие актеры довольствуются немногим. (Впрочем, эти традиционные постоялые дворы по своей архитектуре очень близки к зданиям постоянных театров, которые появятся в Лондоне в самом конце XVI века.) На одном конце двора возводилась сцена, а расположенная под ее подмостками галерея с помощью простого оборудования могла превращаться в верхний уровень драматического действия. Сам же двор позволял вместить большое количество зрителей, не говоря уже о привилегированных местах на галереях первого этажа.

Театр «Глобус»

В 1577 году Джеймс Бербедж и Джон Брайан соорудили здание, которое, не мудрствуя лукаво, окрестили «Театром». Через некоторое время рядом появился еще один театр под названием «Куртина». Это были арены под открытым небом, а сами сооружения, как и театр «Глобус», одним из пайщиков которого считают Шекспира, имели форму многоугольника, стремящегося к кругу. Здание, где актеры готовились к выходу на сцену, было частью этой округлой структуры. Чтобы улучшить естественное освещение, сцену строили с южной стороны этого здания. Над и под сценой находились специальные пространства, называемые «небо» и «ад» (для появления богов и злых духов соответственно). Для многих пьес приходилось специально пристраивать к сцене площадку, возвышающуюся над подмостками в виде балкона.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Максим Осипов - Человек эпохи Возрождения [сборник]](/books/409687/maksim-osipov-chelovek-epohi-vozrozhdeniya-sbornik-thumb.webp)