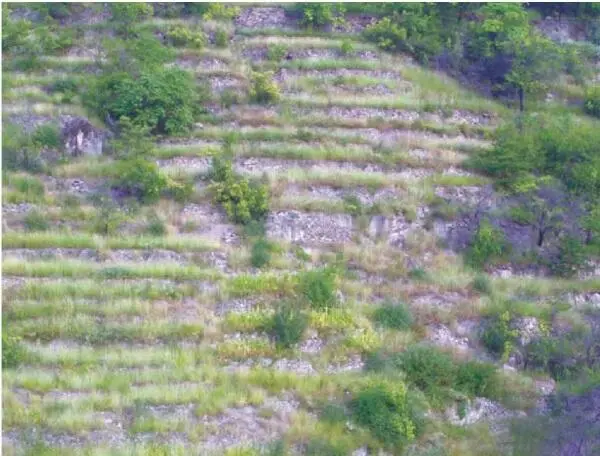

Игалинский садовый оазис зимой 2008 г. Фото автора

Террасирование склонов происходило, как а) отдельное строительство террасы на подпорных стенах и б) создание горизонтального поля (полей) на склоне горы путем его пропашки.

Террасные поля на подпорных стенах (первый тип) представлены двумя подтипами: узкополосные (обрабатываемые вручную) и широкополосные, т. е. с обширной полезной поверхностью (где применяют пахотное орудие) [6].

Узкополосные террасные поля на подпорных стенах шириною не более двух-трех шагов и разнообразной длины приурочены, как правило, к крутым от 30 до 60–70° склонам долин больших рек и их притоков, а иногда к почти отвесным скальным обнажениям. Их создают рытьем склона горы обыкновенными кирками и лопатами, добывая камень, который сразу же идет на строительство подпорных стен. Кладка стены сухая с использованием щебня и земли.

Иногда встречается «циклопическая» кладка (с. Игали) с использованием огромных каменных глыб. Устраивают лестницы в стене, чтобы взобраться на поле, или специальные наружные выступы для той же цели. В окрестностях Согратля зафиксированы террасы со сводчатыми нишами в подпорных стенах. При строительстве таких полей учитывают сложную систему водоподачи и с террасы на террасу, строя облицованные отводы, а в стенах своеобразные каменные сифоны и водосливы. Промежуток между склоном и стеной заполняется землею, вырытой со склона, а поверхность в самом начале настилается плодородной землей, принесенной со стороны и специально удобренной. Ею же заполняют ямы, вырытые для посадки фруктовых деревьев. Последующее окультуривание почв происходит путем систематической тщательнейшей обработки и удобрения (главным образом органических сочетаний с зелеными удобрениями), и основную роль играет орошение, которое заносит на поле обновляющие почву частицы. Почвы на этих полях, таким образом, целиком антропогенны и резко отличаются по своим свойствам от естественных, зональных.

Население Хиндалала среди этих узкополосных террас выделяет еще две разновидности: 1) къадал, в которых ширина поверхности равна приблизительно высоте подпорной стены. Названий таких полей множество в диалектах, само название «къадал» значит «стены», называют их еще «персал», что значит «скалы». В Ирганае этот же тип называют словом «кьирдул», что на аварском ничего не значит, но этимологизируется, похоже, с андийского: «кьир» – по-андийски «мост», «кьир-дул» – «мосты». Сами андийцы такие террасы называют «кIалибол», что значит «ступеньки». У даргинцев «тIалтIи» («тIал» – «опора») [7].

Другой подвид узкополосных террас – это такие поля, когда поверхность поля очень узка (не более одного-двух шагов в ширину) и значительно уступает высоте подпирающей эту поверхность стены. Их араканцы называют «чIваял» (значение слова близко к понятию «налепить», «прислонить»).

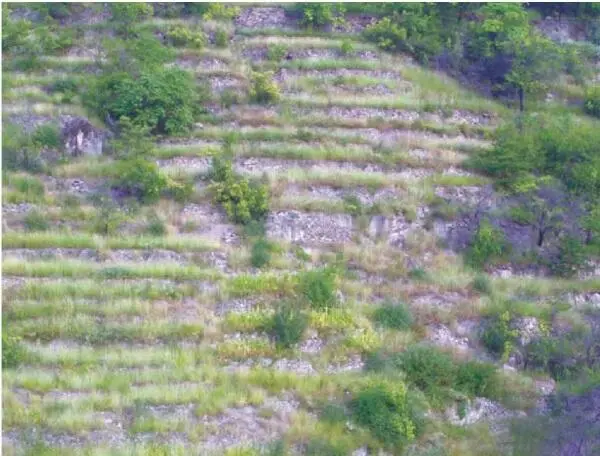

Виноградные террасы Читля. Ныне заброшены

На таких полосках разводят большей частью виноградники, реже – другие садовые насаждения. Для посевов они серьезного значения не имеют, хотя здесь все же сеяли просо, фасоль, кукурузу. В Голотле зафиксирован случай, когда методом узких полос под садовые насаждения освоены не только обычные горные склоны, но и травянистые межевые откосы обширных террасных полей. Устроенные вручную террасы на подпорных стенах распространены по бассейнам Андийского Койсу до его верхнего течения (последний пункт с. Цумада); Аварского Койсу до районов Гидатля и Келеба, Казикумухского Койсу до Цудахара, Каракойсу до Гилиба (со значительными перерывами) между Гунибом и Цурибом; по Сулаку были сосредоточены до Миатли и (единично) Бавтугая. Они взбираются в горы достаточно высоко и по притокам указанных рек. Большей частью эти террасы орошаемы и заняты горно-долинными садами. Впечатляющие лестницы подобных сооружений мы видим в окрестностях с. Ицари, на подступах к Согратлю и Гоцатлю.

Террасные поля на подпорных стенах с обширной поверхностью – второй вид полей на подпорных стенах, называемый у аварцев «хур», у даргинцев – «хъу», у лезгин, лакцев – «хъу». Эти поля, хотя одинаковые с узкополосными по конструкции, различаются по технологии строительства. Поля расположены на более или менее плоской поверхности речной поймы и формируются путем заграждения определенных участков от разливов самой реки. Такие участки, впрочем, очень часто уносятся во время бурных разливов реки. Орошаемая часть имеет тенденцию к довольно быстрому затоплению илом и почвами, наносимыми сюда с окрестностей и изредка разливами, но в основном ирригационными и дождевыми намывами. Поле становится максимально плодородным (ил), когда разливы до поля уже не доходят и почвенная поверхность стабилизирована. Ирганайская, Гергебильская и Хаджалмахинская долины дают наиболее классические примеры борьбы за землю в поймах.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Юрий Москаленко - Путь одарённого. Ученик мага. Книга третья. Часть третья [СИ]](/books/389509/yurij-moskalenko-put-odarennogo-uchenik-maga-knig-thumb.webp)