В конце 1980-х по Японии пронесся любопытный вид лабиринтного помешательства: меньше чем за пять лет здесь построили более двухсот деревянных лабиринтов с панельными стенами вместо живой изгороди, которые, не простояв и пяти лет, подвергались сносу. Проходить эти лабиринты нужно было на время, здесь устраивались настоящие соревнования, и напряжение, связанное с ограниченным временем, добавляло игре остроты, даже безумия. Люди, которые проходили лабиринт, в большинстве случаев пробегали его бегом: они спешили отыскать дорогу от башни до башни, перемахивая через мосты, делая отметки в своих «паспортах» на каждом новом объекте и отыскивая дорогу к выходу прежде, чем истечет выделенное им время. Имена новых рекордсменов и время, за которое они выбрались из лабиринта, вывешивались для привлечения новых участников. Чтобы помешать частым посетителям чувствовать себя в лабиринте как дома, стенные панели время от времени сдвигались и таким образом создавались новые маршруты.

Несколько подобных лабиринтов было построено и в США для привлечения туристов. Один появился в городке Пиджен-Фордж, штат Теннесси, но, как и следовало ожидать, большого числа посетителей там не нашел. Другой, под названием «У-У-Х!», с четырьмя башнями, шестью мостами, переброшенными через лабиринт, и сорокаминутным ограничением по времени, некоторое время просуществовал в Вакавиле, Калифорния, где в 1989 году его посетил Алекс Чемпион. Впоследствии он написал в своей книге «Земные лабиринты»: «Я думал, что, если забраться на один из этих мостов, обзор будет получше, но башни и мосты сами по себе этому препятствовали — типичный лабиринтный трюк: соблазнительное, но фальшивое сокращение дороги». Они с женой смогли вырваться из «У-У-Х!» только часа через полтора.

Джефф Соуард проследил всю историю этого феномена. Оказалось, что популярность временных лабиринтов — дело рук англичанина по имени Стюарт Лендсборо, который вырос недалеко от дворца Хэмптон-Корт и затем переехал в Новую Зеландию. В 1973 году он построил деревянный лабиринт для туристов в курортном городке Ванака, посчитав, что на панели уйдет куда меньше сил и денег, чем на живую изгородь. Следующие несколько лет научили его тому, что минут через двадцать терпение человека, идущего по лабиринту, обычно истощается, но в 1982-м он дополнил лабиринт мостами, отчего у идущего человека появилось ощущение третьего измерения и возможность активнее использовать то же самое пространство, а потом к этому добавились еще и башни — еще один отвлекающий маневр для посетителя, не позволяющий ему заскучать. Лендсборо обнаружил, что теперь посетители чувствуют себя хорошо минут сорок, а то и больше. Похожие лабиринты стали появляться в туристических городах по всей Новой Зеландии и Австралии, и в 1985 году он построил первый образец в Японии и столкнулся с такой популярностью, о которой не мог и мечтать. Он продолжал проектировать все более и более сложные лабиринты с большим количеством мостов и башен. Толпы продолжали расти до 1990-го или 1991-го, и вдруг в один прекрасный день стало ясно, что народ наигрался, сорок минут истекли.

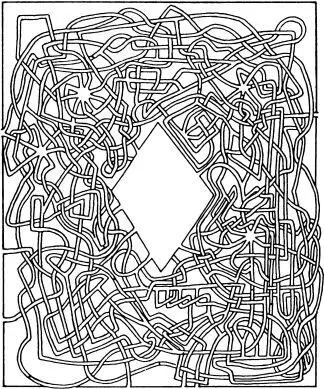

Лабиринт, опубликованный Льюисом Кэрроллом

Не по всем лабиринтам можно ходить. Концепция лабиринта лежит в основе большинства компьютерных игр. Игрок проходит через паутину тупиков и многократно сталкивается с необходимостью принятия решений, каждое из которых может стать для него роковым, — ради того, чтобы добраться до цели. А книжки и журналы с головоломками, основанными на принципе лабиринта, уже много десятилетий составляют надежную статью дохода издательского бизнеса. Роберт Эбботт, создатель хитроумных «Суперлабиринтов» (сложных головоломок с прилагающимися правилами, например: «не сворачивать налево»), изучил историю этих лабиринтов, которые проходят на бумаге с помощью ручки или карандаша, вплоть до времен Чарльза Доджсона, оксфордского математика, который под именем Льюис Кэрролл написал книгу «Алиса в Стране чудес». Кэрролл включил безумно сложный лабиринт, в котором дорожки пробегали под и над друг другом и запутывались едва ли не в клубок, в «Мишмаш», журнал, который он выпускал с 1855 по 1862 год для своей семьи. И Эббот, и Эд Пегг-младший, математик, который иногда сотрудничает с Эдрианом Фишером, отмечают еще более давние корни в мучительной головоломке «Семь мостов Кенигсберга». Задача состоит в том, чтобы пересечь семь мостов, двигаясь по дороге, которая проведет тебя через каждый мост только по одному разу. Этот лабиринт настолько сложен, что его можно сравнить с романом «Тайна Эдвина Друда» — загадочной книгой об убийстве, которую Чарлз Диккенс начал писать, но так и не закончил. Математик XVIII века Леонард Эйлер доказал, что у задачи с мостами Кенигсберга нет решения, и все же люди из века в век продолжают над нею биться.

Читать дальше

![Мари Бреннан - Мемуары леди Трент - Тайна Лабиринта [litres]](/books/413265/mari-brennan-memuary-ledi-trent-tajna-labirinta-thumb.webp)

![Дэвид Иглмен - Инкогнито [Тайная жизнь мозга]](/books/416624/devid-iglmen-inkognito-tajnaya-zhizn-mozga-thumb.webp)