Шлемов VI–VIII веков на территории Восточной Европы учёными пока, к сожалению, не обнаружено; вопрос о том, как же прикрывали в бою голову воины тех времён, ещё ждёт своего разрешения. Дело осложняется ещё и тем, что в области проживания славянских народов, как, кстати, и в Скандинавии, шлемы в погребениях находят исключительно редко. Видимо, их клали в могилы лишь самых знатных людей. Гораздо чаще попадаются археологам шлемы потерянные или брошенные (например, во время бегства с поля боя) либо ушедшие в землю вместе с телом своего последнего обладателя, павшего в битве и не подобранного товарищами. Так, однажды учёными были обнаружены останки воина, который в кольчуге и шлеме, с мечом в руках пал в воротах своего города, куда рвались враги…

Волею судеб, однако, именно шлем, случайно найденный в 1808 году, стал одним из первых предметов, с которых началось изучение древнерусского оружия. Этот шлем, изготовленный во второй половине ХII века, долгое время служил любимым пособием для художников, изображавших воинов Древней Руси. Дальнейшие раскопки и исследования археологов позволили внести большее разнообразие в каталог русских боевых наголовий Х—ХIII веков, подразделить их на несколько типов с вариантами и разобраться в происхождении и тонкостях изготовления каждого образца.

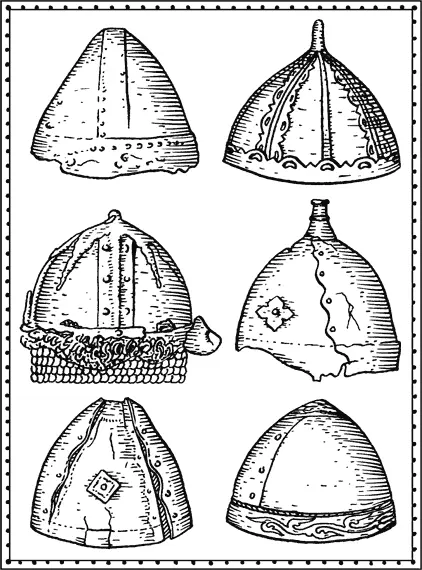

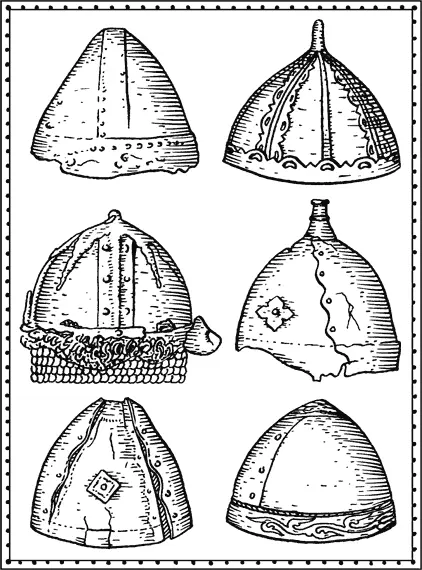

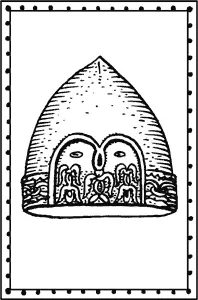

Конические, сферо-конические и куполовидные шлемы. X–XIII века

Один из древнейших – так называемый конический, найден в кургане Х века. Древний мастер отковал его из двух половин и соединил полосой с двойным рядом заклёпок. Нижний край шлема стянут обручем, снабжённым рядом петель для бармицы – кольчужного полотна, прикрывавшего шею и голову сзади и по бокам. Основываясь на некоторых изображениях, наука ХIХ века поспешила назвать этот шлем «норманнским» (то есть скандинавским), однако потом выяснилось, что подобные шлемы имели общеевропейское распространение. Доподлинные же шлемы викингов, найденные скандинавскими археологами, оказались совершенно иными. Более того, теперь уже учёные всего мира, в том числе и западные, не сомневаются, что конические шлемы имеют восточное происхождение. Точно такие изображены на серебряных блюдах восточной работы VII–VIII веков. Вероятно, из Азии через Русь они и попали в Европу, где держались до ХIV века. Вот вам и «влияние викингов»!

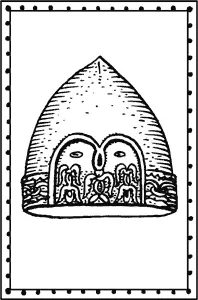

Позолоченный шлем из Немии. XI век

У нас, однако, такие шлемы не привились. Для Руси были гораздо более характерны справедливо любимые художниками «сферо-конические» шлемы. Эта форма оказалась намного удобней, так как успешно отводила удары, способные прорубить конический шлем.

Самые ранние сферо-конические шлемы датируются Х веком. Делались они обычно из четырёх пластин, находивших одна на другую (передняя и задняя – на боковые) и соединённых заклёпками. Внизу шлема с помощью прутка, вставленного в петельки, крепилась бармица. Учёные называют подобное крепление бармицы весьма совершенным и отмечают, что Западная Европа освоила его не ранее ХIII века. А на русских шлемах существовали даже специальные приспособления, предохранявшие кольчужные звенья от преждевременного истирания и обрыва при ударе.

Большинство шлемов этого типа, найденных археологами, сохранили следы искусной отделки. Видно, что изготовившие их мастера заботились и о прочности, и о красоте. Железные пластины шлемов фигурно вырезаны, причём узор этот сходен по стилю с деревянной и каменной резьбой, сохранившейся с древних времён в тех же местах, где были сделаны и шлемы. Кроме того, шлемы были покрыты позолотой в сочетании с серебром. Выглядели они на головах своих отважных владельцев, вне сомнения, великолепно. Не случайно памятники древнерусской словесности сравнивают блеск начищенных шлемов с зарёй, а военачальник скакал по полю брани, «златым шеломом посвечивая». Блестящий, красивый шлем не только говорил о достатке и знатности воина – он являлся и своеобразным маяком для подчинённых, помогал высмотреть вождя. Видели его, понятно, не только друзья, но и враги – «вот он я, я не прячусь, я вас не боюсь!» – как и приличествовало герою-вождю.

Вытянутое навершие шлема этого типа иногда оканчивается втулкой для султанчика из перьев или крашеного конского волоса. Об этом султанчике современные художники, рисующие шлемы Х века, почему-то всегда забывают. Интересно, что гораздо большую известность получило другое украшение подобных же шлемов – флажок-«яловец». Красили яловцы чаще всего красным, и летописи сравнивают их с «пламенем огненным». Обычная для шлемов ХV—ХVII веков, эта деталь, по всей видимости, появилась ещё в ХII веке. Во всяком случае, шлемы той поры нередко увенчаны спицей, служившей для укрепления флажка.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Мария Семенова - Аратта 1-4 [компиляция]](/books/402318/mariya-semenova-aratta-1-4-kompilyaciya-thumb.webp)