Медлительный, но непрерывный процесс расселения славян по лесной зоне, выражавшийся известной формулой В. О. Ключевского – «внук умирал не там, где дед», – приводил к существенному изменению внешней формы культа предков: каждое новое поколение славян, врубавшихся своими подсеками в лесные чащи, все дальше и дальше уходило от своих предков, захороненных в домовинах-избушках, образовывавших кладбища в сотни «столпов».

С уходом потомков «селения мертвых» оставались беззащитными; для новых пришельцев они оказывались не «дедами», а «навьями» – чужими, а потому потенциально враждебными мертвецами. В случае любой хозяйственной невзгоды новые люди могли заподозрить враждебный умысел навий и осквернить, уничтожить старое кладбище с домовинами чужих для них предков.

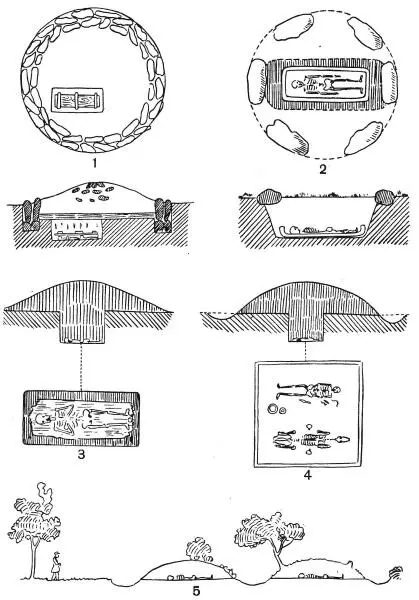

Возникает идея захоронения праха под большими округлыми насыпями – курганами, которые на древнерусском языке именовались могилами («могыла»).

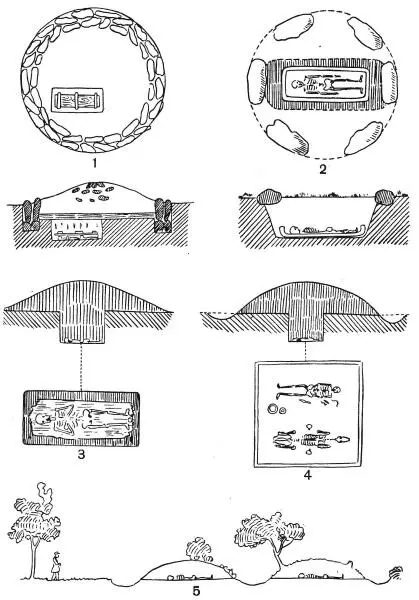

Типы русских курганов с трупоположением: 1 – Болхан; 2 – Мышков; 3 и 4 – Чернигов; 5 – Углич

Земляная насыпь надежно прикрывала захороненный в ее глубине прах предка. В ряде случаев курганной насыпью засыпали стоящую на земле домовину, оберегая ее от чужих людей.

Курганный обряд погребения утвердился у всех восточнославянских племен и значительно, на несколько столетий, пережил древнее трупосожжение.

Некоторые особенности погребальных обрядов

Хоронили покойников головою на запад, так, чтобы глаза умершего были обращены на восток, на восход солнца – при ожидаемом в будущем воскресении воскресший увидит солнце в момент восхода. Постепенно устанавливался обычай хоронить в гробах или колодах, которые и в XIX в. именовали домовинами. В белорусском языке гроб и до сих пор называют «домовиной».

Пережитки трупосожжения в виде ритуальных костров на месте будущего погребения или у могилы («дымы» XI в.) сохранялись вплоть до конца XIX в.

Отказ от кремации во много раз увеличил количество вещей, сохраненных до вскрытия курганов археологами. Ранее «милодары», положенные с покойником, уничтожались сначала огнем «крады великой», а затем временем, а при погребении без огня могли уцелеть украшения, головное убранство, одежда, обувь и ряд различных предметов, сопровождавших умершего. По-прежнему покойникам клали в могилу посуду с едой и питьем.

Свадебный обряд и его связь с поминальным обрядом

Фасмер возводит слово «невеста» к значению – «неизвестная» (от «не ведать», «невесть кто»), видя в данном слове табуистическое название, которое должно было защитить женщину, вступающую в брак, от злых сил.

С момента просватывания невеста оказывается на особом положении: она становится в своем доме гостьей, ничего не делающей и обязанной казаться грустной.

Существуют весьма показательные данные, которые свидетельствуют в пользу того, что в основе свадебного и похоронного ритуалов лежат общие обстоятельства. К ним относится, например, хорошо известный факт, что в досвадебный период невеста ходит в темной, «печальной» одежде, т. е. совершенно так, как того требуют траурные обычаи. Невеста венчалась иногда в девичьем сарафане и в легком шерстяном кафтане черного цвета с белым платком на голове, которые обычно надевали при трауре.

Невесту обычно «закрывали» черной фатой, всю неделю до свадьбы невеста сидит с подругами «завешанная». Обычай «закрывания» невесты считался не только семейным, но и родовым. Суть его, безусловно, охранительная, но этот оберег имел двойственную природу. С одной стороны голова невесты покрывалась – это был оберег самой невесты от внешних враждебных сил. Женщина, если она нарушает этот обычай, навлекает на себя «укоры» вплоть до изгнания из рода.

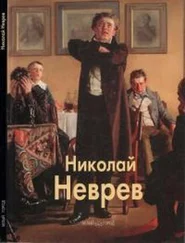

В. Максимов. Приход колдуна на крестьянскую свадьбу. 1875 г.

Во время свадебной церемонии у славян были отмечены случаи ритуального обмывания (кропления) не только молодых, но и всех, кто присутствовал на свадьбе. Здесь прямая аналогия с «очищением» всех участников похорон.

Смерть, роды и вступление в брак сопровождались особым ритуалом «прощания». Обряды «прощания с умирающим» и «прощание невесты перед вступлением в брак» были опоэтизированы и доведены до высокой степени художественного совершенствования свадебными и похоронными причитаниями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу