В первые годы правления Николая II при дворе сохраняли влияние консерваторы и сторонники неограниченной монархии: обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев, издатель журнала «Гражданин» князь В. П. Мещерский, военный министр П. С. Ванновский и др. Император разделял взгляды К. П. Победоносцева, считавшего парламентское правление «великой ложью нашего времени». В опросном листе Всероссийской переписи населения 1897 г. на вопрос о роде занятий Николай II написал: «Хозяин земли Русской».

Реформы С. Ю. Витте.Развитие экономики в этот период было связано с реформами министра финансов Сергея Юльевича Витте. Природный ум, административный талант, способность разбираться в различных государственных вопросах и находить разумные решения отличали министра. Он был убеждён, что государственная поддержка частного предпринимательства и привлечение иностранных капиталов ускорят индустриальное развитие России и позволят за два пятилетия догнать передовые промышленные страны. Современники называли С. Ю. Витте «творцом в России государственного капитализма».

С. Ю. Витте

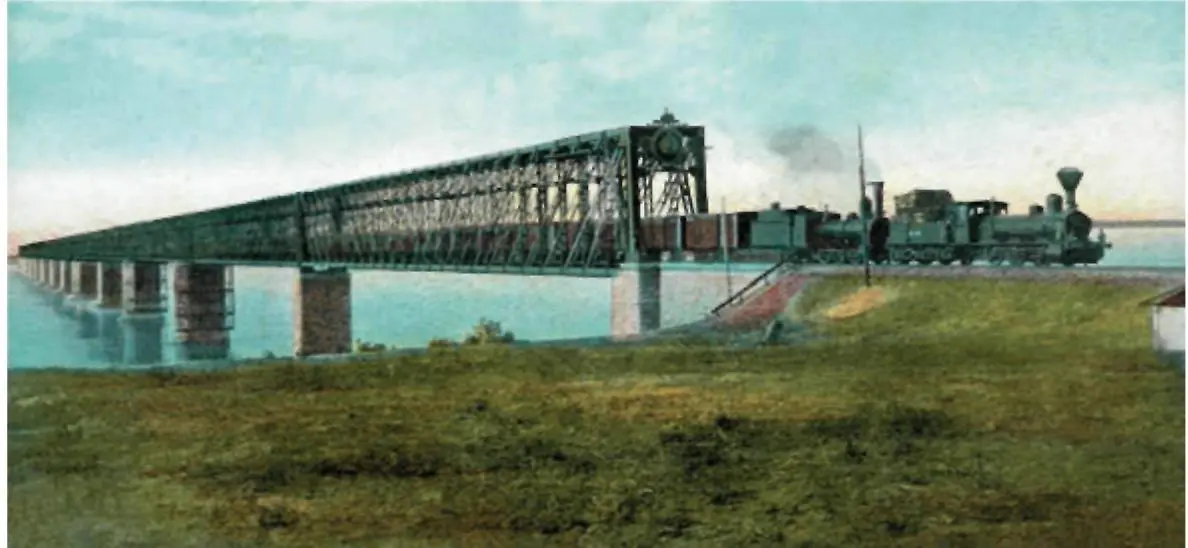

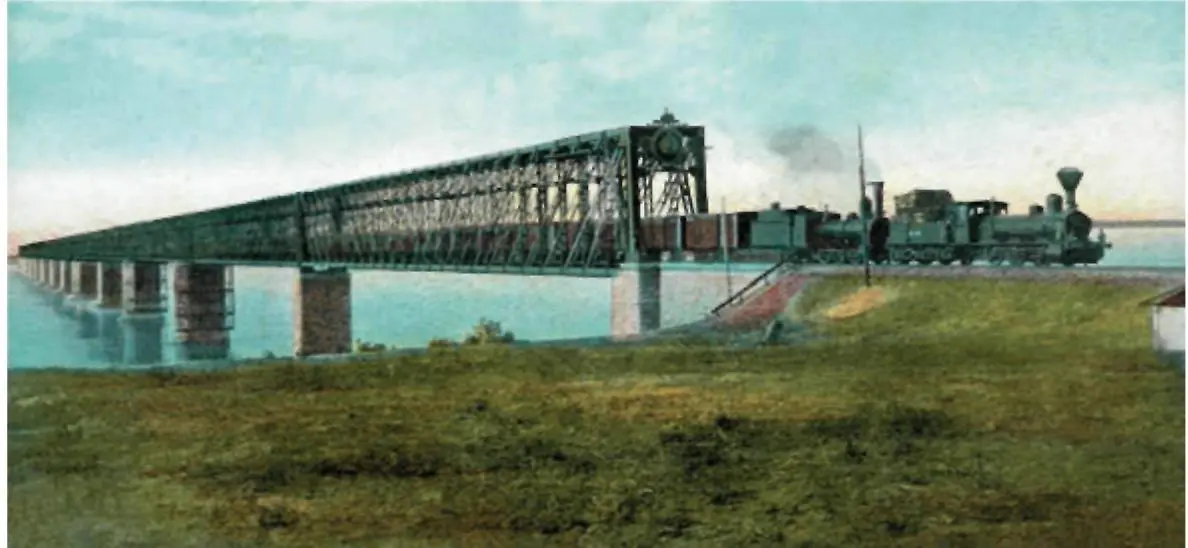

Железнодорожный мост через Волгу у Сызрани. Начало ХХ в.

По его инициативе в 1893-1894 гг. была введена винная монополия – право продажи спирта, вина и водочных изделий принадлежало исключительно государству. Винная монополия приносила казне около 28 % всех бюджетных поступлений. В 1897 г. С. Ю. Витте осуществил денежную реформу, которая стабилизировала курс бумажного рубля и сделала российскую валюту одной из самых надёжных в мире. Кредитные билеты свободно разменивались на золото. В страну потекли иностранные капиталы.

Деятельность министра принесла свои плоды. За 1895-1899 гг. в России ежегодно строилось в среднем 3 тыс. км железнодорожных путей. По темпам и размерам железнодорожного строительства Россия опережала в это время все остальные страны. Стабильный рост доходов позволил государству реализовать грандиозный проект – строительство Великой Сибирской магистрали. Она обошлась казне почти в 1 млрд руб. (гигантскую по тем временам сумму).

Наряду с положительными сторонами современники отмечали противоречивый характер реформ С. Ю. Витте. Росло вмешательство государства в экономику. В частности, в военной промышленности, где большинство заводов были казёнными, цены на их продукцию определялись не рынком, а назначались военным и морским министерствами. «Казённые заводы имеют одно преимущество перед частными: они не могут обанкротиться», – отмечал министр торговли и промышленности В. И. Тимашев.

Промышленное развитие.В конце 1899 г. в Западной Европе разразился финансовый кризис, который в следующем году поразил экономику всех государств. В России кризис продолжался с 1900 по 1903 г. Многие финансовые учреждения обанкротились, резко сократился приток капиталов в промышленность, закрылось 3 тыс. предприятий, и росла безработица.

Банк «Лионский кредит» в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 48

Реклама швейных машин «Зингер». 1900-е гг.

На этом фоне ускоренными темпами шёл процесс концентрации промышленности и образования монополий в форме синдикатов и трестов. Эти объединения действовали в союзе с крупнейшими банками. В чёрной металлургии господствовал синдикат «Продамет» (общество для продажи изделий русских металлических заводов, образовано в 1902 г.), в машиностроении – «Продпаровоз» (1901) и «Продвагон» (1904). Добычу угля контролировал «Продуголь» (1906), нефтяную промышленность – «Товарищество братьев Нобель» и парижский банк Ротшильдов.

Среди владельцев отечественных банкирских домов ранее выделялись Гинцбурги, Поляковы, Кокаревы, приумножившие капиталы на торговле, винных откупах и железнодорожном строительстве. В конце XIX в. они уступили лидерство акционерным коммерческим банкам: Русскому – для внешней торговли, Петербургскому международному, Русско-Азиатскому, Азовско-Донскому. Огромным влиянием пользовался Московский банк Рябушинских. Российские банки имели тесные связи с иностранными: французскими, немецкими, английскими.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу