Ездегерд I во время охоты. Изображение на серебряном блюде, V в. (воспроизведено по изданию: Nicolle D. Sassanian Armies. Stockport, 1996)

Помимо пехотинцев, принимавших (в разном качестве) непосредственное участие в боевых действиях, персидское войско включало в себя большое количество пеших воинов, выполнявших функции носильщиков, обозных, прислуги и т. д. (или, говоря современным языком, нестроевые части) (Amm. Marc. XXIII. 6. 83; Proc. Bell. Pers. I. 14. 25; Agath. III. 23). Кроме того, для выполнения вспомогательных функций в пешее персидское войско привлекались даже женщины и дети (в частности, для транспортировки грузов, амуниции и т. п.) (Herodian. VI. 5. 3; Liban. Or. LIX. 100; Theophan. А. М. 6118).

В целом статус пехоты в персидском войске следует признать весьма низким. Так, Аммиан Марцеллин пишет:

Пехотинцы, вооруженные наподобие мирмиллонов, несут службу обозных. Вся их масса следует за конницей, как бы обреченная на вечное рабство, не будучи никогда вознаграждаема ни жалованьем, ни какими-либо подачками (Amm. Marc. XXIII. 6. 83).

Аммиан подчеркивает, что именно пехота выполняла у персов тяжелую и неквалифицированную работу (например, возводила земляные валы (Amm. Marc. XIX. 6. 6)). Эти сведения во многом согласуются с данными других авторов, в сочинениях которых также содержатся описания персидской армии. По Лактанцию, например, персы «по обычаю своему, отправлялись на войну со всем своим скарбом беспорядочной толпой с обозами захваченного добра» (Lact. Mort Pers. VIII. 5). Схожую информацию сообщает и Прокопий Кесарийский:

Вся их [персов — В. Д.] пехота — не что иное, как толпа несчастных крестьян, которые идут с войском только для того, чтобы подкапывать стены, снимать доспехи с убитых и прислуживать воинам в других случаях. Поэтому у них нет никакого оружия, которым они могли бы причинить вред неприятелю; а свои огромные щиты они выставляют вперед только для того, чтобы самим обороняться от неприятельских стрел и копий (Proc. Bell. Pers. I. 14. 25–26).

Столь же нелицеприятные отзывы о персидской пехоте (как о «крестьянской» (или «мужицкой») «толпе») содержатся в сочинении Менандра Протектора (Men. Fr. 20. 3).

Однако в ряде моментов пехота могла сыграть решающую роль. В первую очередь, как уже частично было отмечено выше, это касается военных мероприятий осадно-оборонительного характера, тем более что важнейшие боевые действия происходили, как правило, именно под стенами крепостей, а не в поле. Кроме того, даже в ходе полевых сражений персидские пехотинцы вполне были способны успешно действовать против римских войск, что особенно ярко продемонстрировал ход сражения под Хломароном (585), когда набранная из местных крестьян пехота (даже без поддержки кавалерии!) полностью уничтожила арьергард отступающей армии Филиппика (Theophyl. II. 9. 16).

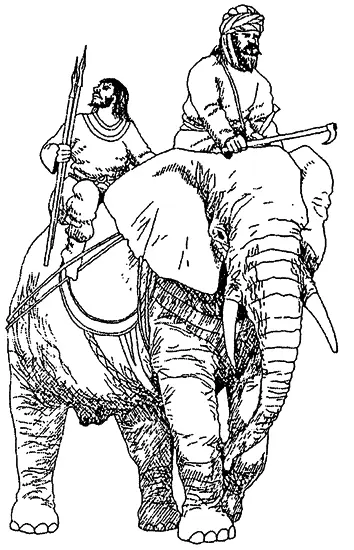

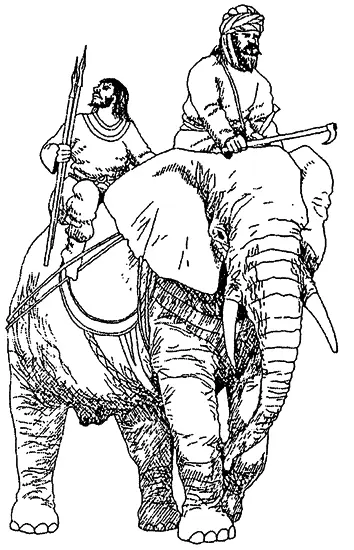

Последний род войск, о наличии которого у персов часто говорится в источниках, — это отряды боевых слонов. Животные управлялись восседавшими на них воинами, державшими в руках нож с длинной рукоятью, необходимый для нейтрализации животного, взбесившегося от полученных во время боя ран (Amm. Marc. XIX. 2. 3; XXV, 1. 15). В случае если с разъяренным животным справиться было уже невозможно, управлявший им человек сильным ударом рассекал слону позвоночник в месте его соединения с черепом (Amm. Marc. XXV. 1. 15). Наскальные рельефы в Таки Бустане {5} 5 Nicolle, 1996. Р. 29 (fig. 18, С, D).

показывают, что на каждом животном размещается два человека, и это притом, что в данном случае изображена лишь сцена охоты. Во время боя на слоне тем более должно было находиться как минимум два воина — управляющий животным и поражающий противника стрелами либо иным метательным оружием. Об этом же говорят и античные авторы: по данным Агафия Миринейского и Феофилакта Симокатты, на слонах находилось по нескольку воинов (Agath. III. 27; Theophyl. V. 10. 6).

Боевой слон с персидскими воинами. Современная реконструкция (воспроизведено по изданию: Nicolle D. Sassanian Armies. Stockport, 1996)

Представители персидской знати на слонах во время охоты. Рельеф в Так-и Бустане, начало VII в. (воспроизведено по изданию: Nicolle D. Sassanian Armies. Stockport, 1996)

Отдельного внимания заслуживает замечание Аммиана Марцеллина о том, что в войске Шапура II (в частности, в 359 г. под Амидой) слоны использовались сегестанцами (Amm. Marc. XIX. 2. 3), т. е. выходцами из восточной части Ирана, расположенной вблизи Индии, издревле являвшейся поставщиком боевых слонов в государства Среднего Востока. Достаточно вспомнить, пожалуй, наиболее известный в этом отношении случай, когда 500 слонов было получено Селевком Никатором от Чандрагупты Маурья (Strab. XV. 2. 9). Очевидно, что и в сасанидский Иран боевые слоны попадали из Индии, а потому не случайно их использовали именно воины из Сегестана. О том, что персы получают слонов из Индии, говорится и в современном Аммиану «Полном описании вселенной и народов» ( ЕТМ . 18).

Читать дальше

![Автор неизвестен Военное дело - Осада и штурмъ Текинской крепости Геокъ-тепе (съ двумя планами) [старая орфография]](/books/404209/avtor-neizvesten-voennoe-delo-osada-i-shturm-tekinskoj-kreposti-geok-tepe-s-dvumya-planami-staraya-orfografiya-thumb.webp)

![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/408677/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn-thumb.webp)