Правда, Сигизмунд, узнав о событиях в Москве, намеревался сам выступить к столице, но не встретил поддержки у шляхты, не желавшей продолжать тяжелую, затянувшуюся войну. С небольшим отрядом король все же подошел к Волоколамску, а Жолкевский даже приблизился к самой Москве, но был отогнан. Не удержался в Волоколамске и Сигизмунд, вынужденный возвратиться в свою ставку.

1613 — В январе в Москве начал работу Земский собор, который должен был избрать царя. В заседаниях собора участвовало 700 представителей бояр, духовенства, дворян, помещиков и посадских людей. Были единодушно отвергнуты кандидатуры королевича Владислава и шведского принца. Назывались имена В. В. Голицына, Д. Т. Трубецкого, Д. М. Пожарского, И. М. Воротынского и В. И. Шуйского. Остановились на кандидатуре шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова, находившегося со своей матерью — великой инокиней Марфой — в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Эта кандидатура устраивала во многих отношениях. Михаил был связан с Рюриковичами, так как дед его был братом царицы Анастасии, жены Ивана Грозного. Но важнейшим основанием для избрания Михаила была судьба его отца — патриарха Филарета: влиятельнейший боярин Федор Никитич Романов пострадал от Годунова, был пострижен им в монахи, при Лжедмитрии I стал ростовским митрополитом, затем был увезен тушинцами в свой лагерь и «наречен» патриархом. Он участвовал в свержении Василия Шуйского, был отправлен главой «великого посольства» к Сигизмунду и в 1613 г. находился в Польше в плену. За его сына подали голоса все те, кто на тех или иных этапах связал свою судьбу либо с Лжедмитрием I, либо с оппозицией Шуйскому, либо с «тушинским цариком». 21 февраля Михаил был провозглашен царем.

В августе в Выборг прибыл претендент на русский престол шведский принц Карл-Филипп в сопровождении посольства. Его расчеты были связаны с тем, что еще в 1611 г. П. Ляпунов предложил шведскому королю русский трон для его сына в обмен на помощь против Польши. Лишь прибыв в Выборг, шведы узнали, что еще в феврале царем был избран Михаил Романов, поэтому они поспешили закрепиться на занятой ими ранее территории Новгородской земли.

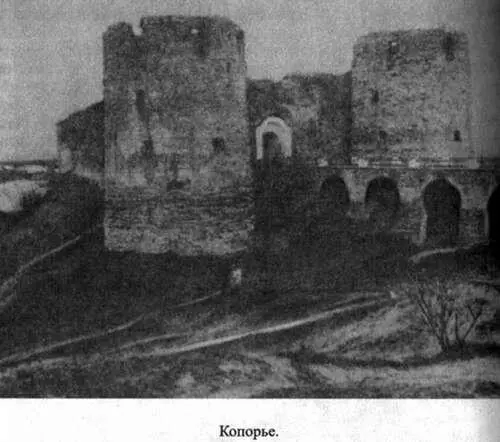

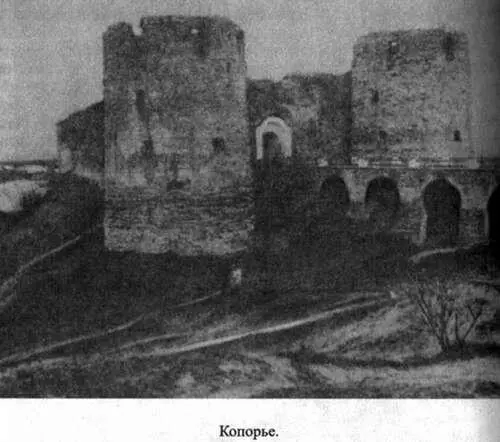

1615 — Пытаясь укрепить свое положение в северо-западных районах Русского государства, шведский король Густав-Адольф попытался овладеть Псковом, но трехмесячная осада была безуспешной, и шведы предложили мирные переговоры. Они завершились лишь 27 февраля 1617 г. подписанием мира в деревне Столбово, по которому от Руси отторгались Карельский уезд (земли на Карельском перешейке севернее Ладожского озера) и Ижорская земля — южное побережье Финского залива с городами Ям, Иван-город и Копорье. Таким образом, выход в Балтику России был отрезан.

1617 — Польские войска вновь вторглись на территорию Русского государства: королевич Владислав двигался к Москве через Борисов, Дорогобуж и Вязьму, а гетман П. Конашевич-Сагайдачный — через Путивль, Ливны и Елец.

1618 — В сентябре Владислав и Конашевич подошли непосредственно к Москве: Владислав расположился в Тушино, Конашевич — у Донского монастыря. Но, получив решительный отпор у Арбатских ворот от русских воинов, возглавляемых Д. М. Пожарским, поляки отступили. В декабре в деревне Деулино (к северу от Троице-Сергиева монастыря) был заключен мир с Речью Посполитой на четырнадцать с половиной лет. Условия мира были очень тяжелыми для России: Польша приобретала значительную территорию с городами Невель, Белый (Белая), Смоленск, Стародуб, Новгород-Северский, Чернигов и в свою очередь возвращала русских пленных.

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ: РОССИЯ В XVII ВЕКЕ

События Смутного времени принесли неисчислимые бедствия Русскому государству. Особенно сильному разорению подверглись уезды к западу от Москвы (Звенигородский, Можайский, Верейский, Рузский, Волоколамский, Ржевский, Старицкий). Значительно пострадали и заокские уезды (Алексинский, Волховский, Белевский, Тульский), а также районы Вологды, Тотьмы, Устюга. В отдельных уездах было заброшено до 60 % возделывавшихся ранее земель.

Разоренное хозяйство страны постепенно стало восстанавливаться. В 20—30-х гг. возрождались земледельческие районы, стало интенсивно развиваться ремесло. Кузнецы Серпухова, Тулы, Устюжны Железнопольской, Тихвина, Галича, Нижнего Новгорода, ткачи и кожевенники стали работать не только на заказ, но и на рынок.

Читать дальше