Немецкая политика «на деревне» в этом плане являла разительный контраст с большевистской: сдал твердо фиксированный продналог, вся остальная продукция — твоя.

И все было бы прекрасно (для крестьян), если бы не диверсанты и партизаны. Ведь они могли существовать только за счет грабежа сельского населения. И те чекисты-диверсанты, которых летом 1941 года посылало командование на оккупированную территорию, и бродившие в лесах группы красноармейцев из разбитых частей, все они грабили сельских жителей. Ведь иного источника пропитания и материального снабжения у них просто не было. Но, к счастью для партизан, чекистских групп было еще мало, а красноармейцы стремились «пристроиться» к женщинам, оставшимся без мужчин (шли в «примаки»).

Как уже показано в предыдущем изложении, помимо красноармейцев в лесах укрылись представители партийно-советской номенклатуры районного масштаба. Вторые «организовывали» первых в партизанские отряды. Первые полгода войны их было совсем немного. Иван Титков, бывший командир партизанской бригады «Железняк» засвидетельствовал в своих воспоминаниях, что в декабре 1941 года общее число партизан в лесах Бегомльского района составляло всего-навсего 122 человека. Примерно такая же картина наблюдалась в других районах Беларуси: кое-где больше, но, как правило, меньше: по официальным данным, к январю 1942 года на территории БССР насчитывалось 12 тысяч партизан, в среднем на район 62 «мстителя» [35] В Барановичской области к июню 1941 года было 26 районов; в Белостокской — 23; в Брестской — 18; в Вилейской — 22; в Витебской — 20; в Гомельской — 15; в Могилевской — 21; в Минской — 21; в Полесской — 17; в Пинской —11. Всего — 194 района.

. Надежды Москвы и «лично товарища Сталина» на всенародное сопротивление оккупантам явно не сбылись.

За 1942 год численность партизан (по официальным данным) выросла едва ли не в пять раз: с 12 до 56 тысяч (достигнув среднего показателя 289 человек на район). Основным источником роста явились воинские подразделения, которые забрасывались воздушным путем или выводились пешим порядком через линию фронта — специально для развертывания партизанской войны на оккупированной территории. Именно так, к примеру, появилась партизанская бригада «Железняк» на территории Бегомльского района.

В апреле 1942 года на территории Владимирской области РСФСР были созданы специальные курсы, где готовили диверсантов и организаторов партизанских действий. Через эти курсы прошли 3000 человек. Из них создали 14 партизанских отрядов и 92 организаторские группы. Все они были переброшены на территорию оккупированной Беларуси.

Еще раньше, летом 1941 года, в пригороде Москвы по приказу «народного комиссара» Л.П. Берии сформировали Особую мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР. Она состояла из нескольких батальонов, имевших в своем составе специалистов по части диверсионных и террористических действий. Но в то время немцы вели широкомасштабное наступление на Москву, большевистское руководство бросило на оборону столицы все наличные силы (вспомним использование курсантов военных училищ в качестве обычных стрелков). Поэтому было не до того, чтобы отправлять бойцов ОМСБОН в глубокий тыл противника.

А вот после того как удалось остановить немецкое наступление, командование бригады начало формировать группы по 30–40 человек и переправлять их «на ту сторону» [36] Считается, что «оборонительный этап» московской операции завершился 5 декабря 1941 г.

. Группы были хорошо вооружены. В каждой из них имелись два-три человека, подготовленных на роль командира партизанского отряда.

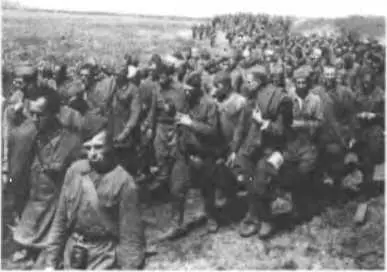

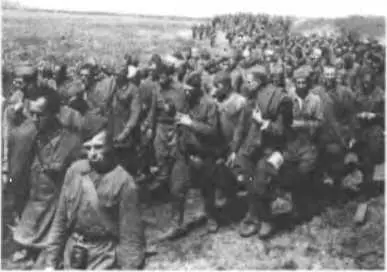

Пленные красноармейцы (август 1941. Жлобинский район Гомельской обл.).

Группы дислоцировались в заранее определенных районах и решали следующие задачи:

Во-первых, организовывали партизанское движение путем вовлечения в него «окруженцев» (к тому времени успевших обосноваться по деревням) и местного населения.

Во-вторых, вели разведку и осуществляли диверсии на коммуникациях противника.

В-третьих, на них возложили «особую задачу» — расправу с теми, кто пошел на работу к немцам, чтобы прокормить свои семьи. А это были мелкие служащие, учителя, инженерно-технические специалисты, железнодорожники, врачи и другие категории граждан, вплоть до работников сферы культуры.

Читать дальше