Недостатки аргумента, избранного на "Манджу- Мару" для оправдания захвата госпитального "Орла", учитывала и японская сторона. Это вынудило японцев искать дополнительные факты, подтверждающие использование "Орла" в военных целях. Действительных фактов было слишком мало, и они предназначались в качестве оснований для решения призового суда о конфискации "Орла". Пришлось дополнительные факты придумывать. Пригодился такой способ создания базы доказательств и призовому суду.

В качестве первого дополнительного "факта" было названо пребывание на "Орле" во время боя командира русского крейсера "Диана" (его фамилия не называлась). Крейсер участвовал в бою 28 июля 1904 г., в котором 1-я Тихоокеанская эскадра пыталась прорваться во Владивосток. После боя, закончившегося для русских неудачно, командир крейсера капитан 2 ранга князь А.А. Ливен привел свой корабль в Сайгон (ныне Хошимин), где по приказанию из Петербурга разоружил его и продолжал командирскую службу. Конечно, пребывание боевого офицера на мостике "Орла" могло бы служить усилению обвинений об использовании госпитального судна в военных целях. Неизвестно, кто подсказал японцам сей "факт", но они просчитались. Ливен безвыездно пребывал в Сайгоне и никак не мог находиться на "Орле" и участвовать в Цусимском бою. Поэтому обвинение Ливена легко опровергалось.

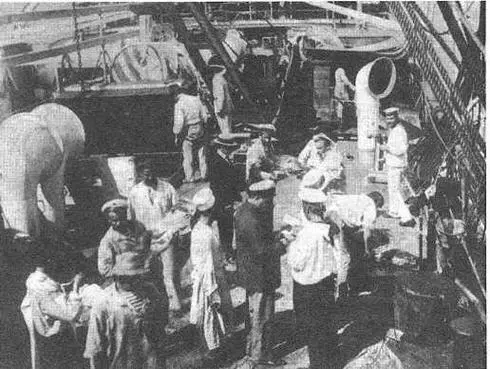

На палубе госпитального судна "Орел" во время похода

Второй дополнительный "факт" состоял в утверждении, что "Орел" использовал свою радиотелеграфную станцию в военных целях. Каковы истоки этого "факта", неизвестно. Возможно, опыт широкого использования средств радиосвязи японцами при развертывании сил для боя и в его ходе подсказал им, что русские могли действовать подобным же образом. Представители русской стороны долго не находили аргумента, чтобы начисто отвергнуть это лживое утверждение. В русских документах ставились вопросы о необходимости иметь на госпитальных судах радиотелеграфные станции. Показывалось, как наличие радио обеспечивает своевременную медицинскую помощь своим кораблям.

Между тем, начальники, которые формулировали и защищали русскую позицию, не были информированы на элементарном уровне. Когда в 1907 г. к делу привлекли командира "Орла" капитана 2 ранга Лахматова, от него узнали, что на корабле вообще не было радиотелеграфной станции. Русские оказались в курьезном положении. Можно себе представить, как стыдно себя чувствовали наши дипломаты перед французами, защищавшими интересы России в контактах с японцами. В случившемся видна слабая подготовка русских к борьбе с противником в информационной сфере. Японцы же выглядят "мастерами" информационной борьбы, использовавшими заведомую ложь. Вместе с тем, тут просматривается отсутствие у японцев действительных фактов, которыми можно было бы подкрепить хилое основание, которое они использовали при захвате "Орла".

С получением первых сообщений о захвате госпитальных судов "Орел" и "Кострома" в Петербурге начали следить за ходом событий и вырабатывать позицию России в этом вопросе. Положение значительно прояснилось после освобождения из японского плена "Костромы" и личного состава "Орла". Первым выработало позицию морское министерство. 11 июня 1905 г. управляющий морским министерством адмирал Ф.К Авелан направил министру иностранных дел графу В.Н. Ламздорфу письмо, в котором сообщал: "Захват японцами госпитального судна "Орел" представляет вопиющее нарушение международного права. Пароход "Орел" был снаряжен согласно 2-й, 3-й статьям Г аагской конвенции <... > и приспособлен исключительно для госпитальной службы. На основании вышеупомянутой конвенции пароход "Орел" безусловно изъят от захвата и конфискации и должен пользоваться неприкосновенностью <...>.

Японцы захватили означенный пароход и в настоящее время <... > дело об "Орле" будет рассматриваться в японском призовом суде <...>. С юридической точки зрения, дело о захвате госпитального суда не подлежит призовому разбирательству".

Министр иностранных дел признал дело о захвате "Орла" дипломатическим и взял его под свое попечение. На письме министр наложил резолюцию о составлении телеграммы послу в Париже Нелидову "с указанием изложенных вполне справедливых доводов". По-видимому, при составлении телеграммы возникли противоречия относительно "вполне справедливых доводов", работа затянулась. Была создана особая комиссия с участием представителей МИД, морского министерства и Российского общества Красного Креста. 28 июня комиссия приняла заключение, в котором дала свое толкование положений Гаагской конвенции и признала необходимым протестовать перед японским правительством по поводу передачи дела в призовой суд. Согласно выводам особой комиссии, министр послал российскому послу в Париже телеграмму, выдержку из которой по публикации в газете "Кронштадтский вестник" представляем читателям.

Читать дальше