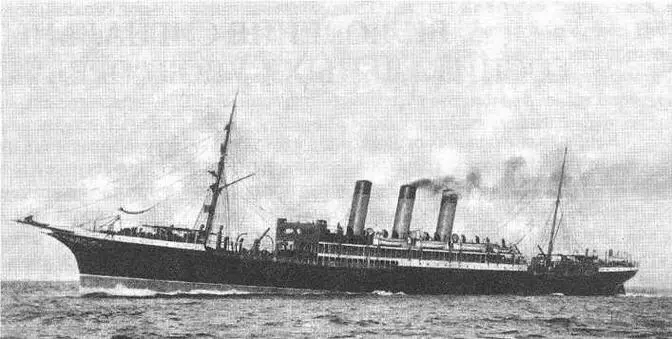

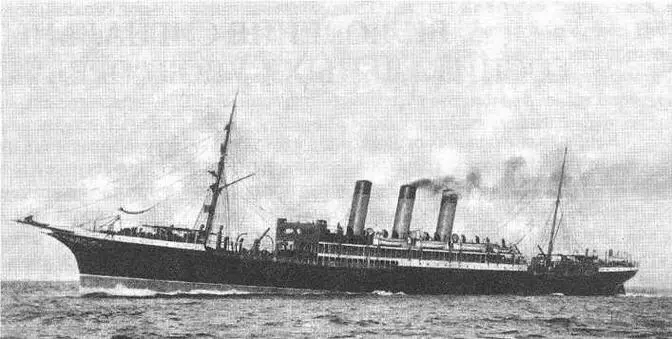

Пароход добровольного флота "Смоленск", в 1904-1905 гг. крейсер II ранга "Рион"

На основании изложенного следует сделать выводы.

1. Первое важное событие раздела - задержание и захват английского парохода "Ольдгамия" кораблями эскадры, среди которых основные задачи выполнял крейсер "Олег"; офицеры крейсера тщательно проверили пароход, грамотно решили вопрос о том, что именно на пароходе относится к контрабанде, рекомендовали меры по захвату "Ольдгамии" и отправлению ее во Владивосток, в призовой суд. При замене экипажа для похода капитаном был назначен прапорщик по морской части А.С. Трегубов, не имевший опыта плавания по маршруту перехода. Пароход встретил каменную гряду, разбился и погиб. Хорошо составленные на крейсере "Олег" документы о нарушениях "Ольдгамией" международного права обеспечили русские призовые суды надежными основаниями, что способствовало принятию правильных решений призовыми судами.

2. Второе важное событие по организации боевых действий вспомогательных крейсеров эскадры на морских сообщениях Японии изобилует многими упущениями и недостатками. Наиболее важное из них - командиры крейсеров не получили от командующего эскадрой задачи своими действиями вынудить командующего японским флотом направить несколько японских крейсеров из Корейского пролива, где предстоял Цусимский бой, в Желтое море, в котором находились русские вспомогательные крейсера. Боевая деятельность вспомогательных крейсеров была плохо подготовлена и организована командующим и штабом эскадры. Район боевых действий каждого крейсера находился там, где проходили международные коммуникации. Японские коммуникации, по которым перевозились войска, оружие, обмундирование, продовольствие воздействию русских кораблей не подвергались. Командиры и офицеры вспомогательных крейсеров не обладали профессиональными качествами по оценке грузов задержанных пароходов и принятию решений об их судьбе. Отсюда огромные издержки русской казны, оплачивавшей низкий профессионализм флотских офицеров. Боевая деятельность вспомогательных крейсеров принесла первый успех, когда 2-я Тихоокеанская эскадра уже была разбита японским флотом.

3. Третье важное событие - изменение походного порядка эскадры с выходом в район возможной встречи с японскими кораблями. Госпитальные суда из центра походного порядка перешли в его хвостовую часть и находились в 6 милях от концевого корабля эскадры. Для японских кораблей были созданы благоприятные условия для задержания и захвата русских госпитальных судов, что позже и произошло на самом деле.

4. Четвертое важное событие - проведение эволюционных учений 13 мая, накануне Цусимского боя показало, что в бою с японским флотом русская эскадра будет лишена возможности для выполнения требуемых по обстановке маневров. Причиной послужило отсутствие должной эволюционной подготовки эскадры после вступления в ее состав 3-го броненосного отряда.

3. Включение сигнальных огней госпитальных судов "Орел" и "Кострома"

Вопрос о сигнальных огнях возник в августе 1904 г., когда главный доктор госпитального судна "Орел" Яков Яковлевич Мультановский выдвинул предложение об установке на корабле дополнительных сигнальных огней. Эти огни предназначались для того, чтобы показать милосердное назначение госпитального судна. Днем это требование легко выполняется благодаря тому, что госпитальное судно узнается по таким признакам, как белая окраска, наличие второго флага Красного Креста, зеленая или красная полоса по борту и другим. Предложения Я.Я. Мультановского получило поддержку в Российском обществе Красного Креста, его поддержали также в Морском министерстве и флотские начальники, имеющие в своем распоряжении госпитальные суда: наместник царя на Дальнем Востоке адмирал, генерал-адъютант Е.И. Алексеев и командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал З.П. Рожественский, усмотревший возможность реализации предложения Мультановского на госпитальных судах в виде трех гафельных огней - белого, красного, белого на грот-мачте. Именно в таком виде на госпитальных судах установили дополнительные огни.

Согласно Гаагской конвенции 1899 г. Россия и Япония по дипломатическим каналам информировали друг друга о новых госпитальных судах. В информации о госпитальном судне "Орел" Японии сообщили и о дополнительных сигнальных огнях. В ответе Японии говорилось: "Ношение ночью особых огней на госпитальных судах не достаточно для представления судам с такими огнями прав и преимуществ в виде многих неудобств, могущих возникнуть из этого". Управляющий Морским министерством адмирал Ф.К. Авелан в данном ответе усмотрел несогласие японцев на установку гафельных огней на "Орле" и распорядился об их демонтаже на всех госпитальных судах.

Читать дальше