Остров Уруп принадлежал Японии и был необитаем, в прилегающих водах не появлялись никакие суда, надежд на спасение не было. На острове моряки обнаружили речку с обильной рыбой, в ней водились форель и семга, что несколько улучшило продовольственную проблему высадившихся.

Прапорщик Трегубов видел путь спасения экипажа в отправке на о. Сахалин одного из двух судовых ботов с задачей сообщить об обреченных на гибель людях и добиться организации их спасения. Бот переоборудовали для дальнего плавания, оснастили парусами и веслами, пресной водой и продовольствием на две недели. Команда бота состояла из 10 матросов при одном офицере прапорщике П.К. Леймане.

4 июня все, кто остался на острове, провожали уходящих в море товарищей. Прошло две недели со дня ухода первого бота в плавание. Никакой помощи и никаких вестей не поступало.

Прапорщик Трегубов решил готовить второй бот под своим командованием, увеличил количество матросов до 14 человек. 22 июня работы по подготовке и снаряжению бота были закончены, и началось его дальнее плавание по Охотскому морю, талантливо описанное флагманом Цусимской маринистики А.С. Новиковым-Прибоем. Около 6 часов вечера 3 июля бот под веслами приблизился к мысу Эндум Корсаковского поста, на о. Сахалин, кончились непосильные мучения людей. 14 июня сюда же прибыл первый бот "Ольдгамии". Прапорщик Лейман доложил о судьбе парохода "Ольдгамия" и его экипажа. Его донесение передали командиру Владивостокского порта, а последний доложил в Петербург, в морское министерство.

В Петербурге и Владивостоке понимали, что спасение моряков русскими средствами невозможно. Японцы после Цусимского сражения начали подготовку к захвату о. Сахалин. Обстановка в районе Корсаковского поста стала тревожной, в море постоянно находились японские крейсера. 25 июня японский десант захватил Корсаковский пост, матросы и офицеры парохода "Ольдгамия" были отправлены в лагерь военнопленных. О пребывании в плену прапорщик Трегубов, офицеры и матросы донесли по возвращению в Россию.

12 июня 1906 г. владельцы парохода и груза Манчестерская пароходная компания в Англии и Стандарт ойл в США, штат Нью-Йорк, подали исковые прошения в Либавский призовой суд, указывая на неправильность задержания и уничтожения парохода, отнесение груза керосина к контрабандному; владельцы ходатайствовали об уплате им понесенных убытков. Либавский призовой суд, рассмотрев дело, принял решение о конфискации парохода и его груза, об отказе в исках о возмещении понесенных убытков.

Владельцы парохода и груза через своих посредников внесли в Высший призовой суд апелляцию, в которой решение Либавского призового суда назвали неправильным и просили его отменить. Верховный призовой суд не поддержал ходатайства английской и американской компаний и признал вполне основательными все соображения Либавского призового суда, значительно расширив их. Полные соображения и решения Верховного призового суда приводятся в Сборнике решений Высшего призового суда по делам русско-японской войны 1904 и 1905 годов.

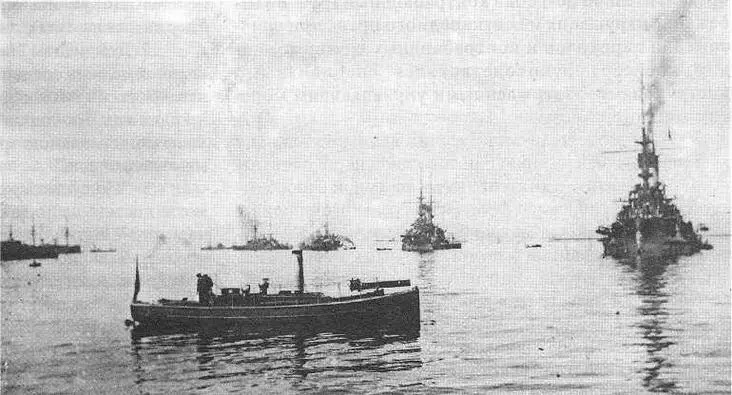

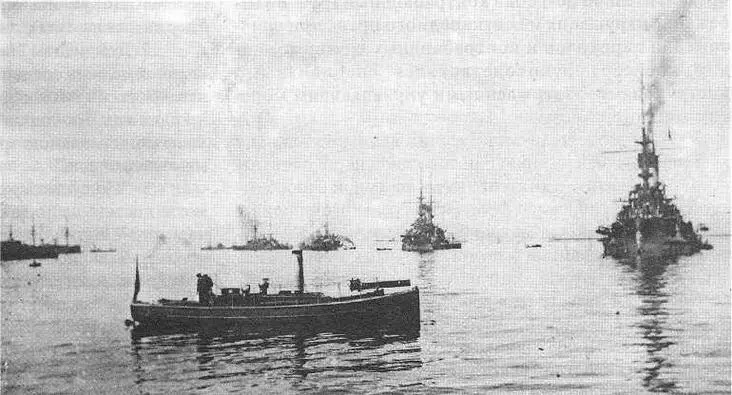

2-я Тихоокеанская эскадра во время якорной стоянки

В деле о пароходе "Ольдгамия" действия командующего эскадрой, командира крейсера "Олег" и корабельной комиссии признаются правильными и обоснованными. Призовые суды, опираясь в своей работе на протокол задержания парохода, сформулировали юридически верные положения и решения, чем позволили казне избежать больших затрат по делу об "Ольдгамии". Они остаются важными для истории, поскольку содержат ценный фактический материал для изучения важных событий русско- японской войны.

Второе важное событие на переходе в район боя состояло в организации боевых действий вспомогательных крейсеров эскадры на морских сообщениях Японии. 2-я Тихоокеанская эскадра имела в своем составе четыре вспомогательных крейсера: "Днепр", "Кубань", "Рион" и "Терек". Замысел командующего эскадрой, по его же мнению, состоял в том, чтобы действиями вспомогательных крейсеров на коммуникациях противника отвлечь часть сил японского флота из Корейского пролива и, тем самым, облегчить прорыв эскадры во Владивосток. "Кубань" и "Рион" предназначались для действий у Тихоокеанского побережья Японии, а "Днепр" и "Терек" - в южной части Желтого моря.

Для каждого крейсера разрабатывалось секретное предписание, которое подписывал командующий эскадрой. В предписании указывалось, на каких коммуникациях предстоит действовать крейсеру, определялся район плавания и сроки пребывания в нем, давались указания по организации связи и порядке пополнения угля, воды и продовольствия, ставились задачи по организации поиска, задержания и проверки пароходов. Пароходы, везущие военную контрабанду в сопровождении призовых команд, подлежали отправке во Владивосток или Одессу, где их дела рассматривали портовые призовые суды. Если такая возможность отсутствовала, то разрешалось пароход потопить. Экипаж парохода переходил на крейсер и в дальнейшем высаживался на берег или передавался на пароходы, идущие в Европу или Америку. Французские пароходы топить не разрешалось, их отпускали, предварительно истребив контрабандный груз. Во избежание нарушения международного права при уничтожении пароходов и контрабандных грузов командир крейсера руководствовался специальными инструкциями, утвержденными управляющим морским министерством.

Читать дальше