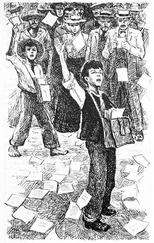

В этом ряду прежде всего следует назвать один из самых значительных «еврейских» фильмов немой поры советского кино — картину выдающегося театрального режиссера Александра Грановского «Еврейское счастье», снятую по мотивам рассказов Шолом-Алейхема, посвященных «человеку воздуха» Менахему Мендлу. И прежде всего потому, что режиссеру удалось собрать в титрах своей картины практически все будущее еврейского кино в Советском Союзе: одним из авторов сценария был ведущий впоследствии мастер иудаики на экране Григорий Гричер-Чериковер, автором надписей — Исаак Бабель, художником — Натан Альтман, в главной роли дебютировал на экране Соломон Михоэлс. Одно это свидетельствовало о месте картины в истории еврейского кинематографа не только в Советском Союзе: даже в Америке и Польше, то есть в тех ареалах бытования многочисленного еврейства, где практически отсутствовала какая-либо идеологическая цензура и кинематограф развивался по внутренним своим законам, не удастся назвать картину, которую можно было бы поставить рядом с «Еврейским счастьем».

Фильм, к счастью, сохранился, и сегодня даже представить себе трудно, как удалось Грановскому обойти, отринуть, не заметить все те идеологические каноны и препоны, которые неминуемо поджидали фильм на пути к экрану. И это при том, что картина задумывалась как очередное пропагандистское произведение, «описывающее положение еврейской бедноты, загнанной царским режимом за “черту еврейской оседлости”» [2] Советские художественные фильмы, т. 1. М., 1961, с. 90.

. И, в сущности говоря, Грановский вовсе не обманывал власть предержащую, не держал кукиш в кармане. Он просто снимал объяснение в любви к своим предкам, своему «штетлу», своим неунывающим персонажам, себе самому, такому же «человеку воздуха», как герой Шолом- Алейхема. (Доказательством чему стало самое близкое будущее режиссера: Грановскому пришлось эмигрировать из Советского Союза, где ему, человеку безусловно несоветскому, да и театру ГОСЕТ, основателем и художественным руководителем которого он являлся, делать было нечего, во всяком случае, в том виде, в каком он этот театр задумал.) Объяснение в любви традиционному, извечному, неистребимому еврейству, не теряющему присутствия духа, надежды, веры в себя, в свое счастье, в свое будущее. Просто поразительно, как, не меняя ничего из шолом-алейхемовской драматургии еврейской жизни, Грановский снимает картину необыкновенно оптимистическую, лишенную и тени той сентиментальной умиленности по поводу «маленького человека», которую так любил кинематограф предшествующих лет, да и последующих тоже, всегда и безотказно находя ее в произведениях классика.

Больше того, Грановский прямо и недвусмысленно декларировал в прессе свое принципиальное несогласие с патерналистским каноном, с пропагандистским осуждением «штетла» как отжившего резервата реакционного, средневекового еврейского мира: учитывая, что «картина заказана Америкой, для которой изготовляется специальный негатив с еврейскими и английскими надписями» [3] «Кино», 1925, № 9 36.

, он намеревался (и намерение свое исполнил полной мерой, несмотря на пассивное, но несомненное сопротивление Михоэлса) показать на экране «целый ряд еврейских обрядностей — свадьбу, похороны, со всеми теми бытовыми и фольклорными оттенками, которые с революцией почти совершенно исчезли» [4] «Кино», 1925, № 9 36.

. Иными словами, как справедливо замечает в своей статье о Михоэлсе Константин Рудницкий [5] С. Михоэлс. Статьи, беседы, речи. Воспоминания о Михоэлсе. М., 1965, с. 8.

, Грановский хотел быть реставратором ушедшей местечковой «экзотики», не отдавая себе отчета в том, что становится тем самым поперек официальной партийной политики, поддержанной к тому же абсолютным большинством деятелей культуры еврейского происхождения, стремившихся любой ценой отряхнуть со своих стоп пыль проклятого прошлого. И не ожидавших, заметим это впрок, не менее проклятого будущего. Не отдавая себе отчета и в том, что оставляет на экране, быть может, последний реальный портрет российского еврейства в естественной среде его обитания, не потревоженной никакими пришедшими извне импульсами, сколь бы благородными они ни были на первый — наивный и восторженный — взгляд новых еврейских интеллектуалов.

Более того, если взглянуть на эту картину сегодня, то окажется вдруг, что Менахем-Мендл в поистине гениальном исполнении Михоэлса вовсе не столь полемичен по отношению к Грановскому, как полагал сам актер, а вслед за ним его многочисленные биографы, во что бы то ни стало пытавшиеся сделать из него соцреалиста и гуманиста в самом что ни на есть большевистском понимании этого слова. Его герой на самом деле не нуждается ни в какой идеологии: она внутри него самого, она есть образ его мысли и его жизни, она — это он сам.

Читать дальше