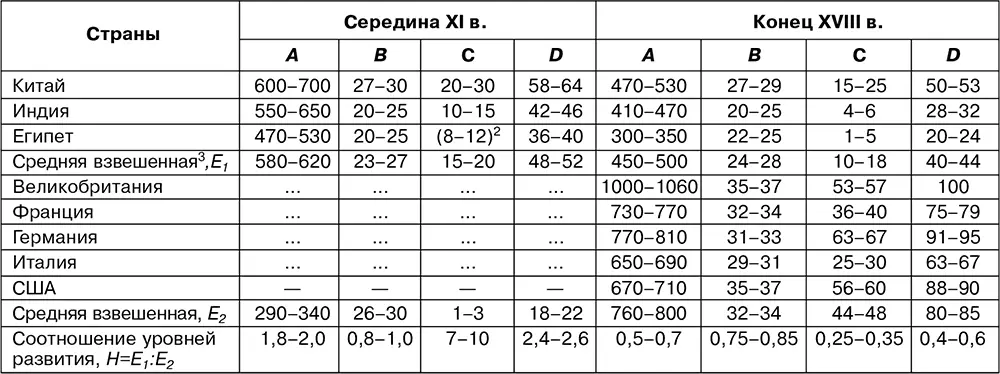

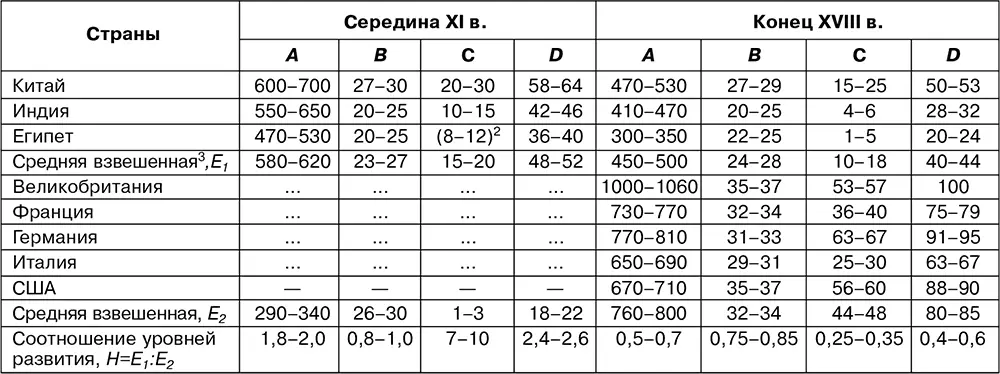

Вместе с тем, судя по имеющимся расчетам и оценкам (см. табл. 3 ), подушевой национальный продукт в ряде крупных стран и регионов Востока в XI–XVIII вв. не имел тенденции к росту и, по-видимому, несколько сократился. Важно подчеркнуть, что, во-первых, величина учтенного здесь снижения – за 7–8 веков примерно на 1/5 – весьма небольшая, позволяющая говорить скорее о стагнации (падение в среднем ежегодно на 0,02–0,04 %), чем о сколько-нибудь глубоком кризисе. Во-вторых, в рамках изучаемого длительного периода во всех трех странах удалось диагностировать, правда пока еще в самом общем виде, по 2–3 колебательных контура (волны), каждый из которых включает фазы подъема, стагнации и спада и по своей протяженности примерно в 5–6 раз превышает длину обычного кондратьевского цикла (40–60 лет) [1].

Хотя идентификация длинноволновых процессов – тема специального исследования, предполагающего в качестве предварительного условия создание весьма солидного и специфического банка данных, тем не менее, можно констатировать, что первая серия расчетов (подушевой динамики производства зерновых), выполненных по ряду «опорных» точек, в целом подтверждает высказанную учеными-китаистами гипотезу о существовании длительных «династических» циклов экономической конъюнктуры. Нечто подобное «просматривается» на материалах фатимидско-айюбидского (969–1250), мамлюкского (1250–1517) и османского Египта (1517–1918), а также Индии эпохи Делийского султаната (1206–1526) и Великих Моголов (1526–1857).

Таблица 3

Динамика индекса развития [2] в странах Востока и Запада в XI–XVIII вв.

2В скобках даны оценки.

3Средние по группам стран показатели взвешены по численности населения.

Итак, три крупные страны Востока имели во многом не схожие траектории, разные ритмы и неодинаковые темпы развития в Средние века и Новое время. Если перемножить индексы изменения численности населения и подушевого продукта, то окажется, что в 1000–1800 гг. национальный продукт в Китае возрос в 3,5–4 раза, в Индии – более чем вдвое (на 100–130 %), а в Египте (а возможно и в целом на Ближнем Востоке) он сократился примерно на 1/3. Вместе с тем у этих государств (субрегионов) есть и немало общего: несмотря на отдельные попытки, предпринятые в рамках длительных циклов хозяйственной конъюнктуры, странам Востока в силу ряда обстоятельств (которые будут рассмотрены ниже) не удалось создать долговременно действующий механизм расширенного воспроизводства, выходящего за пределы экстенсивного роста.

Анализируя причины возникновения и развития феномена отставания (отсталости) стран Востока, заметим, что в XII–XIX вв. для них была характерна сравнительно высокая степень нестабильности воспроизводственного процесса (резкие перепады в численности населения, уровнях производства, объемах используемых ресурсов). В отличие от Западной Европы, расположенной в умеренных широтах на периферии Евразии, страны и народы Востока взаимодействуя с могучей и не всегда благодатной природой, нередко испытывали жестокие экологические и социальные потрясения. Засухи, наводнения, землетрясения, тайфуны, цунами, а также опустошительные набеги кочевников и иные проявления крайней нестабильности обусловили значительные, периодически повторявшиеся разрушения производительных сил стран Востока.

Серьезные последствия имели различные эпидемии и пандемии, масштабы которых, по мнению специалистов, в отдельные периоды Средневековья и Нового времени превосходили размах аналогичных процессов в Западной Европе. Население стран, расположенных в тропиках и субтропиках, было в сильной степени подвержено инвазионным и эндемическим заболеваниям (малярия, шистосоматоз и т. п.). Вследствие ослабленного здоровья, жаркого, изнурительного климата и недоедания индивидуальная производительность в странах Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африки в среднем снижалась в 1,5–2 раза.

В отличие от Западной Европы, сумевшей к началу второго тысячелетия укрепить свои основные рубежи и приступить к интенсивному освоению окраин, ведущие страны Востока испытывали периодически возраставший натиск со стороны обширной периферии (степи, полупустыни, пустыни), которую при тогдашнем уровне военной технологии было практически невозможно эффективно контролировать.

Последствия опустошительных набегов и завоеваний кочевников трудно даже представить себе сегодня. К примеру, монголы в XIII в. и маньчжуры в XVII в. уничтожили в ходе установления своего господства соответственно 1/3 и 1/6 часть китайского населения. Разрушение эффективных, но весьма хрупких производительных сил стран Востока, например, ирригационных сооружений, без их своевременного восстановления превращало цветущие края либо в пустыни, либо в ядовитые болота. Голод и эпидемии, вызванные и усиленные войнами, увеличивали размеры гекатомб. Угон в плен квалифицированной части населения, значительное сокращение общей его численности, а также поголовья скота крайне затрудняли восстановление разрушенного хозяйства.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу